Rauber-Kopsch解剖学

歴史的な偉大な解剖学書

Rauber Kopsch Band1. 09

3.骨の発生Osteogenese

骨はいろいろの様式で発し得るものである.即ち,

a)結合組織内骨発生endesmale oder intermembranöse Osteogense:結合組織のなかに骨が発生する場合で,その産物を結合組織骨desmale oder Bindegewebsknochenという.

b)軟骨外骨発生perichondrale Osteogense:軟骨性の器官の外面に,軟骨膜のはたらきによって骨が発生する場合である.

c)軟骨内骨発生enchondrale Osteogenese:軟骨性の器官の内部に,軟骨膜が脈管を伴う突起を容れて,それから骨の発生する場合である.

d)化生的骨化metaplastische Ossifikation (Strelzoffの命名による):軟骨組織から骨組織へ単純な改築がなされる場合である.

以上のうち,はじめの3型は新生型neoplastische Formの骨化とよばれるもので,すべて骨芽細胞Osteoblastenという特定の細胞のはたらきに基いている.それでこれらを骨芽細胞による骨化Ossifikation durch Osteoblastenという名の下に一括して,化生型骨化と対応させることができる.

骨芽細胞は多くは柱状,ときに扁平または紡錘形の細胞で,成人では平均20~30µの大きさである.骨芽細胞はしばしば上皮様に配列し,各々の死亜傍体の中で欠くが骨質と反対の側へかたよって位置することによって,一種の極性分化をしめしている.その原形質は塩基構成で,粒杆体Chondriokonten(ミトコンドリアが棒状に集まっているもの)に富み,内網装置や中心小体を持っている.骨芽細胞は結合組織に由来する.

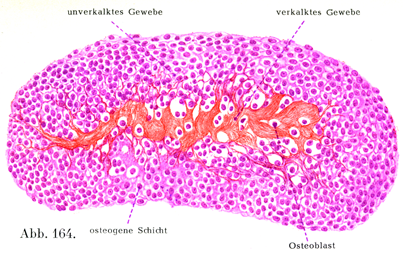

a)結合組織内骨発生endesmale Osteogenese(図164,167)

骨が形成されるもとになるものは結合組織である.個々の結合組織線維のあいだにある接合質Kittsubstanzが石灰化する(図164,167).結合組織線維に接して若い結合組織細胞があり,骨の経営という役目をひきうけて骨芽細胞となるはじめのうちは,若い骨原基すなわち骨核Knochenkern(この原基はOssifikationskernとよばれる)が小さいから,骨芽細胞の数もそれに応じてごく少ない.しかし骨の原基が表面を広げ,厚さを増すにつれて,骨芽細胞は著しくその数を増し,たがいに隣接して上皮様に配列するようになる.

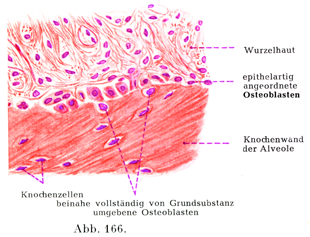

原線維や,原線維間質とその石灰化に,骨芽細胞がどにょうに関与するかについては諸説粉々として定まらない(Hintzsche, Ergeb. Anat., 27. Bd.,1972).やや古い方の説によると,個々の骨芽細胞ないしはその1群が,その原形質からある物質を細胞外に出し,この原形質からある物質を細胞外に出し,この物質は少しずつひろがって各々の骨芽細胞を完全にとじこめて,骨芽細胞どうしの直接のつながりを断とうとする.しかしこの物質が排出されると同時に,原形質はこの物質の中へ細い突起を送り出してゆくので,骨芽細胞間の連絡は(一時的にではあるが)保たれ,排出された物質は細管で貫かれることになる.排出された物質はただちに,前に述べたことのある骨原線維を作りはじめるとともに,石灰塩類を取り込んでゆくので,こうなると一部の骨芽細胞は,いわば棺桶の中に閉じこめられたかたちとなる.この点については図166を見られたい.図では2つの骨芽細胞が,すでにほとんど完全に骨組織の中に埋まっている.

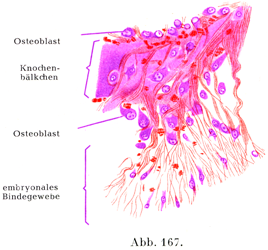

ところがv. Korff (Merkei, und Bonnet, Ergeb. Anat.,17. Bd.,1907)は,結合組織骨の発生における結合組織細胞と骨芽細胞のはたらきについて,別な考えを述べている.骨の小梁の最初の原基は結合組織原線維からなり,この原線維はおそらく周囲の結合組織細胞からつくられるものであって,原線維のかたちをとってからも分裂によってさらに増殖する(骨発生の第1期).骨発生の第2期は次のような現象を特徴とする.原線維の間に,これに接する細胞から算出されると思われる.均質な原線維間物質が現われ,原線維はその中に埋もれて見えなくなる.このときには上述の原線維に接する細胞は,すでに骨芽細胞となっており,その性格は変わって,原線維をつくるのをやめて代謝を調節するのである.石灰塩類は一連の化学変化にしたがって原線維は間質に沈着するのであって,SpulerおよびStudnickaが認めるように骨芽細胞のはたらきで供給されるのではない.Mollier(Sitzber. Ges. Morph. Phys., München,1910)も女弟子Hartmannの標本を根拠にして,根本的な点ではこれと一致する説を立てている.しかしHäggquistによれば骨芽細胞は集まってOsteoblastemという合胞体をなしていて,この合胞体の内部に抗原と石灰塩類とが沈着するのだという.

若い骨原基の平面的な成長は,枝分かれしながら放射状にのびて,すべての方向にひろがってゆく.この際つぎつぎと新しい領域が,一番初めの部分がつくられたと同じ過程に巻き込まれてゆくのである.原基の全形はある程度まちまちで,これはできてくるそれぞれの骨のちがいによる.図163は12週胎児の頭頂骨の原基を水平図で示す.

厚さの成長は重要な特徴をもっている.頭頂骨の若い原基の内が両面から柱状や板状の突起が起こって,新しい骨芽細胞のたえまない活動によって,ある高さにまで成長する.これが垂直方向の突起である.ある一定の高さに達すると,この突起から腹突起が水平方向に伸び出し,副突起は所々で別の突起からの腹突起と合する.こうして垂直方向と水平方向に交互に突起が形成され,それによって,たがいにつながりあう大小の空隙をかこむことにより,この空隙の中をまず何よりも血管が走る.ある時間がたつと,垂直の突起が新たにつくられることは終わって,水平の方向に1層また1層と骨質が厚さを増し,これで骨は本質的には完成したことになる.この成長のいろいろな段階をきれいに作られた標本で見ると,あたかも成長中の上皮の細胞のように,ぎっしり並んだ骨芽細胞が骨形成の役目をなしていて,その像の見事さは筆舌に尽くしがたいものがある.

[図163]頭頂骨の原基 胎生12週のもの. ×18 (Köllikerによる)

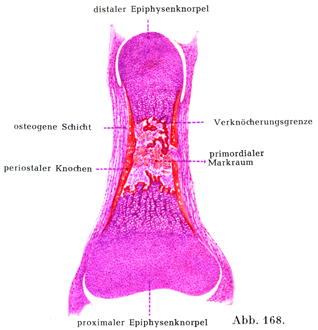

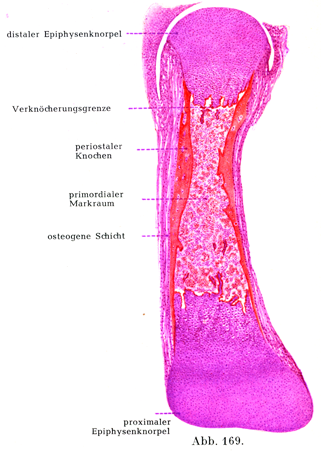

b)軟骨外および骨膜性骨発生perichondrale und periostale Osteogense (図168~170,171)

軟骨外および骨膜性の骨発生においては,骨芽細胞の活動にあたって,すでに前もってのちの骨と形の似た1個の器官が準備されてできあがっており,その方面が骨芽細胞の働く踏み台として利用されるのである.同じことが軟骨内骨発生についてもいえる.この場合,骨の発生はすでに前もって形成されている軟骨の内部で起こるのだから,その軟骨のかたちに支配されることは同様である.さて,のちの管状骨の前進として作られている軟骨について,骨発生の過程をしらべてみよう.

管状骨において軟骨外骨発生がはじまる場所は,おれる危険をふせぐのに最も大事な場所に当たっているのであって,それがどこにあるかは図168を見ればわかる.そこでは,軟骨膜によって骨の中央部をなす若い管状の部分が,すでに指輪のような形に作られている.骨の鞘ともいうべきものが骨の中央を包んでこれを補強し,支柱の役目を引き受けて,軟骨の負荷を次第に軽くしてゆくのである.

上述の場所で,軟骨膜が軟骨の表面に骨芽細胞によって若い骨質を作り始める前に,すでに軟骨には1つの変化が起こる.すなわち軟骨の原基に石灰塩類が沈着し,軟骨内に石灰化点Verkalkungspunktができるのである.それに続いて骨化した鞘が作られ,次第に長くなる一方,石灰化もまた進んでゆく.

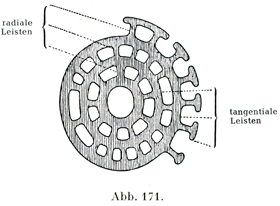

この薄い鞘は,すでに結合組織内骨発生について述べたものと同じ様式で,早い時期から厚さを増してゆく.すなわち柱状や板状の突起が放射状に出て,ある高さにまで達し,筋違いの役目をなす.次に接戦方向すなわち同心性に柱状や板状の突起が順次出てきて,となりの放射状の突起に達する.それでこれら2方向の突起によって,大槽さまざまの空隙が,ある所では完全に,あるところでは不完全に囲まれることになる.それからまた放射状の突起,ついで同心性の突起が出て空隙をくぎる・・・という様にくり返されてゆくのである.骨の原基はこうして厚さや太さを増してゆく.この成長は管の全周に一様に進むこともあるが,一部にかたよって,あるいは向かい合う2つの部分に見られることもある.

[図164]結合組織内骨発生 胎生6週の人胎児の鎖骨骨幹の横断.

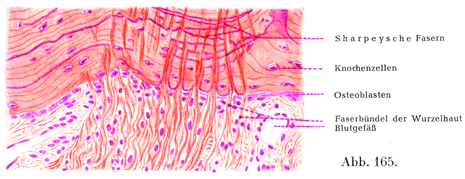

[図165]ヒトの歯槽の骨壁におけるシャーピー線維 ×250 歯根膜の線維束はシャピー線維となって骨に侵入する.

[図166]ヒトの歯槽壁の骨芽細胞 ×350

[図167]結合組織内骨発生 ネコの新生児の上顎の骨小梁の一部(v. Korff,1907).結合組織原線維は赤.

[図168,169]軟骨外および軟骨内骨発生 5ヶ月のヒト胎児の中指の中節骨(図168)と基節骨(図169)を手背から手掌に向かう面で縦断したところ.×20

[図170]軟骨外および軟骨内骨発生 5ヶ月のヒト胎児の橈骨の断面. ×40

ところで,とり囲まれてできた小腔は重要な意義をもつものである.

小腔の中には軟骨膜性の組織が,骨芽細胞と,栄養をつかさどる脈管とを伴って存在している.この小腔こそ,前々から述べているハヴァース管の初期のものにほかならない.先に図163で見た頭頂骨の原基の小梁の間にある空隙もまたこれである.この空隙はのちに一部がいわゆる板間層Diploëの広い空隙になるけれども,板間層の広い空隙じしんが,やはりハヴァース管と並べて考えるべきものなのである.図170は人胎児の前腕の骨を横断したところで,この基本的な骨発生過程をさらにはっきりと示している.同心性の突起によって,放射状の突起がすでにたがいにつながりあっているのがみられる.

放射状突起のつづきとしても,あるいはまた切線状突起の中央すなわち2つの切線状突起の合するところからも,更にあらたに放射状突起が出て,その端がすぐまた同心性の突起の形をとって隣りのものと向かい合っているものもある.それで第1次,第2次,第3次などの放射状および同心性突起を区別できることになる.ついに新しい放射状突起の形成が止むと,骨質はなおしばらく同心性に積み重ねられ,こうして骨を包む層板すなわち外基礎層板が形成される.緻密質の構築をたやすく理解できるように模型的に述べれば,以上のような現象が起こるわけである.しかし基礎層板がそんなに速やかにつくられるとはかぎらないことも直ちにわかることで,基礎層板の形成が場所によっては全く行なわれないことすらある.また骨の吸収現象が基礎層板の厚さの成長と相殺しあうこともある.しかしそのばあいにもなお厚さの成長の原則はまもまれているのである.外力に耐える,細かい構造をもった,力強い骨梁は,この様にして驚くべき単純さで出来上がるのである.まだ広いハヴァース管は,骨質があらたに同心性に積み重なることによって,次第に狭められる.

[図171]骨膜性骨沈着における同心性(切線状突起と放射状突起の模型図)

c)軟骨内骨発生enchondrale Osteogenese (図168~170,173,174)

軟骨内骨発生の特徴は,軟骨膜(骨膜)から血管を含む栓状の突起が,ちょうどそのころ石灰化した軟骨の部分に向かって侵入することである.この突起の形成にあずかるものは,軟骨膜の最深層(細胞に富んでいてふつう骨芽層osteogene Schichtと呼ばれている)と,軟骨膜中に含まれる血管とである.こうして軟骨膜のこれら2つの最も重要な成分が軟骨の内部に達することになる.こうなればもう,この侵入定着した組織塊全体を軟骨内膜Endochondriumと呼んでさしつかえない.また上述の突起はendochondrale Zapfen(軟骨内膜の栓状突起)と呼んでよいのである.軟骨内膜の突起が近づいてくるにつれて軟骨組織はつぎつぎと融けてゆく.そのために軟骨周囲が骨質の鞘で包まれている部分,すなわち後ろの骨幹にあたる所に,Strelzoffの原始髄腔primordialer Markraumというかなりの空所が生じる.その中には原始骨髄primordiales Markすなわち増殖した侵入組織塊,つまり血管を含む軟骨内膜の組織がはいっている.軟骨内膜の栓状突起はたがいに距離を保って軟骨の両端へ向かって進み,すでに水泡状に膨れた軟骨小腔を解放してゆく.それでこの突起の間に,石灰化した軟骨基質の薄い梁だけがギザギザした突出物の形で残される.この梁は性状や板状をなして,横断ではたがいにつながりあっている.この梁に接して,梁の間にある,血管を含む軟らかい軟骨内膜の組織が,ただちに造骨活動をはじめる.この梁の表面に骨芽細胞が集積し,グルリとその周囲を含んで,すでに梁の各々は,かくして若い骨質の薄層でおおわれ,この層は次第に厚くなる.一歩いう,軟骨内膜の栓状突起は,なおも休まず,軟骨の両端に向かって2団をなして押し進み,その迫り来るところ,軟骨はつぎつぎと消えてゆく.この様なぐあいに両骨端へと前進する軟骨内膜の突起の2つの前線は骨化縁Ossifikationsgrenzeと名づけられている.このときなお軟骨性にとどまる両骨端部は骨端軟骨Epiphysenknorpelとよばれ,中央部は骨幹Diaphyseとよばれる.つまり骨化縁は骨端軟骨の方へたえず前進してゆき,同様に骨化縁の近くで行なわれる軟骨の石灰化も,やはり骨端中央部すなわち骨幹の長さが著しく増してゆく.

もしここに対抗的な現象が起こらなければ,両骨端軟骨は進行してくる骨化縁に間もなく席捲されるとともに,消失してしまうだろう.ところがこれと歩調を合わせて,石灰化した骨化縁の向う側で骨端軟骨が驚異的長さの成長を展開するのである.この成長は長年月にわたって続く.骨化縁の前進もまた長年の間つづき,それと共に骨幹が伸びつづける.骨の長さはこんな風にしてますのである.こうして,もとはごく小さい原基から,大管状骨に見るような,あの巨大な骨の長さができてくる.骨端軟骨の激しい伸長がこの増大の原因である.だから骨端軟骨の伸長が起こらないとか,あるいは骨端軟骨を実験的に両側で切除するとかの場合には,骨原基は伸びる可能性を完全に失って,いつまでも短いままになってしまう.

骨端軟骨がこんなに早く,休みなく長さを増すときには,もう1つ次のような現象が必然的に伴われる.急速な伸長に応じ,またそのために軟骨細胞が急速な核分裂をするために,軟骨細胞は縦に何本もの列をなして並ばねばならないのである.この上体は軟骨細胞のいわゆるRichtungsphänomen(方向現象)という見事な現象となって現れ,それは図173で骨化帯Verknöcherungszoneの一部にはっきり見えている.軟骨細胞柱Knorpelzellensäulenと,その間を埋めて縦走する軟骨基質の梁とがはっきり認められる.この骨化帯の領域では,細胞間物質はすでに石灰化している.軟骨小腔内の軟骨細胞は,石灰化帯においてはだんだんとその生活力を失ってゆく.そして浮腫状を呈すれば,はや崩壊も近い.軟骨内膜の栓状突起とその血管との進むところに,克服すべき大した抵抗はすでになく,軟骨小腔を解放して,その空隙に侵入し,ちょうど軟骨細胞柱のあった場所を進んでゆく.一方基質の梁はいわゆるRichtungsbalken der Verknöcherung(骨化の方向を示す梁)となって残り,後に骨芽細胞の付着に役立つ.

これまでは骨端軟骨の長さの成長ばかりについて述べて来たが,太さの成長も,たしかにずっとめだたないものではあるが,ないわけではない.骨端軟骨はついには,現にわれわれが多くの大きな関節頭に見るような,あの太さにまで達しなければならないのだから.ふりかえって見ると,いままで観察して来た一連の現象によって,1箇の骨が出来てきたわけであるが,それは骨幹では骨化し,両骨端ではなお軟骨性なのである.骨幹は一部は軟骨外および骨膜性骨発生により,一部は軟骨内骨発生によって形成されたものである.そして骨幹の内部の空所には血管を伴う若い骨髄がはいっている.

軟骨外骨発生と軟骨内骨発生の量産物は,長い間たやすく区別のつくものである.この点については,図170を見れば,両者の全体的な関係も,それぞれの状況も正しく読み取ることができよう.軟骨内骨発生の領域にみられる紫色の線や網は,おしつけられた軟骨の石灰化した基質小梁に他ならない.その周囲には,ここでは赤く色どられた若い骨質をかぶっている.

今まで見て来たいくつかの例によって,軟骨内骨発生は,軟骨外骨発生のいわば随伴者として登場するにすぎないのだと思いこむ人もあろう.しかし軟骨内骨発生は,軟骨外骨発生の方がそれに従うことさえもある.

短い軟骨や,短い軟骨と同じ関係を示す(一方または両方の)骨端軟骨においては,軟骨内骨発生が全く独自に進む.

この様な短い軟骨では,軟骨膜から血管をもつ突起,すなわちすでに述べたendochondrale Zapfen(軟骨内膜の栓状突起)が,石灰化点をもつ軟骨の内部に侵入する.この軟骨の石灰化点に対して,軟骨内膜の突起は,すでに管状骨の軟骨性の前身の中央部について述べたと同じ態度をとるのである.もっともこの場合は,若い骨原基が1つの中心を囲む放射状の構造を呈するのである.それで軟骨の真ん中に,はじめはちいさいが,まもなく大きくなってゆく,放射状の骨核Knochenkernすなわち骨化点Ossifikationspunktが存在することになる.

管状骨の骨端軟骨の一方または両方に、それぞれ1つこの様な骨核ができると、骨幹の、長く伸びた大きな骨核との間に、両骨核を分離する軟骨部は依然として骨端軟骨Epiphysenknorpelとよばれて,すでに述べたように骨の長さをさらに成長させる使命をもつのである.骨端の骨核は骨幹の骨核の大きさにくらべると,あたかも付随的な存在のように見えるが,なかなか重要なものなのである.これら両種の骨核のほか、つづいてなおいくつかの副骨核accessorische Knochenkerneが現れることとがある。各部の骨格における骨核の数や,位置や特殊の事情については,もっと後で述べよう.また成長中の個々の骨核がどんな風に癒合して,1個の骨をつくるかについても後にゆずることにする.

d)軟骨の化生による骨発生chondrometaplastische Osteogenese

ある条件のもとで,しかもある定まった場所では,軟骨細胞の骨細胞への変化Umwandlungもおこる.Köllikerによれば,クル病のさい骨幹部の骨化でこの現象が起こるという.そこでは軟骨細胞と軟骨小嚢とは,骨化にあたり植物細胞が木質化する場合と同様な態度をつる.これに属するようなことが,さらにシカの類の成長しつつある角(Lieberkühn, Kölliker),ウシの鎖骨と角の骨化(Gegenbaur),ヒツジおよび家兎の胎児の下顎骨やいくつかの管状骨の或る部分について観察されている.

4.骨の成長

骨の発生について述べたので,いろいろな型の骨発生において,若い骨原基がいかなる現象に基づいて長さと太さを増してゆくかということが,すでに明らかになった.長さが伸びるとときも太さが増すときも,骨芽細胞によって新しい骨質がたえず付加され,積み重ねられてゆくのである.すでに形成された骨組織が,たとえば骨細胞の分裂などによって膨張することはない.すなわち骨の成長は付加成長appositionelles Wachstumであって,間質成長Interstitielles W. あるいは内部増殖的成長intussusceptionelles W. ではない.この点は化生型においてすらも変わりない.ひとたび出来上がった骨組織は硬すぎて,各部分の「ゆるみ」や「ずれ」によって成長することは,とうてい不可能である.

しかし胎児や子供の骨(もちろん骨組織からなる場合のことだが)を成人におけるその完成型と比較してみると,付加成長だけで骨の成長の目標が達し得られるものではないことに,すぐ気がつく.新生児の大腿骨の骨幹の横断は,成人の大腿骨の髄腔の中にスッポリ入ってしまう.とすれば,いかにして付加成長だけで,この完成型ができるのだろうか.

事実は,付加成長によって最後の構造が生まれるのだが,完成型に達するためには一方において強力な吸収現象がなくてはならず,また現にその現象が起こっていることがわかる.若い骨の内部および外面で,すでに形成された骨組織に,長期にわたって広汎な破壊が正常な現象としてみられるのであって,これを吸収Resorptionと称する.この現象が個々の骨に一定の様式で起こることはKöllikerの広汎な研究の示すところである.これによって1つの新しい大きな分野が開かれるのであって,その知識は個々の骨を充分に理解する上に是非とも必要である.

その知識をもつことによって,出来上がった骨では当然古い吸収の跡が見られるのだし,成長中の骨では進行しつつある吸収の徴候があるのだから.さて吸収とそれに伴う構築の変更がいかに広汎なものかを,まず大体知ってもらうためには,3才の子供の大腿骨は新生児のときの大腿骨の骨質を全く,ないしはほとんど全く持っていない(Kölliker)ということをあげておこう.もっとも3才以後も,吸収と負荷現象とはいずれ劣らぬ強さで進行するのである.吸収が行なわれていることを示す徴候は何かというと,その場所では,どこでも次の2つの現象がみられるのである.それは第1にハウショップ小窩Howshipsche Lakunenと呼ばれる骨質の小さなくぼみと,次に破骨細胞Osteoklastenという.多少の差はあるが概して大きい多核性の細胞とである(図175).破骨細胞は巨大細胞RiesenzellenともMyeloplaques(骨髄小板の意)(Robin)とも呼ばれ,骨の吸収の問題において細大の注目に値するものである.実際,この細胞の存在するところでは,すでに破壊の仕事がはじめっていると言える.この細胞は骨芽とは全く反対のはたらきをもつのである.この細胞はKöllikerによれば骨芽細胞から,Schafferによれば血管内皮から,Häggquistによれば骨細胞に由来する.

出来上がった骨では過去に行なわれた呼吸の跡が,ハヴァース層板系にしばしば特にはっきりと認められる(図172).すなわち完全に発達したハヴァース系の破片や遺残が存在し,ここに起こった現象の跡をとどめているのである.ハヴァース管のところから層板の一部が吸収され,新生され,また吸収され,なおまた新生されるという様なことが非常にしばしばある.

最終更新日 13/02/03