Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

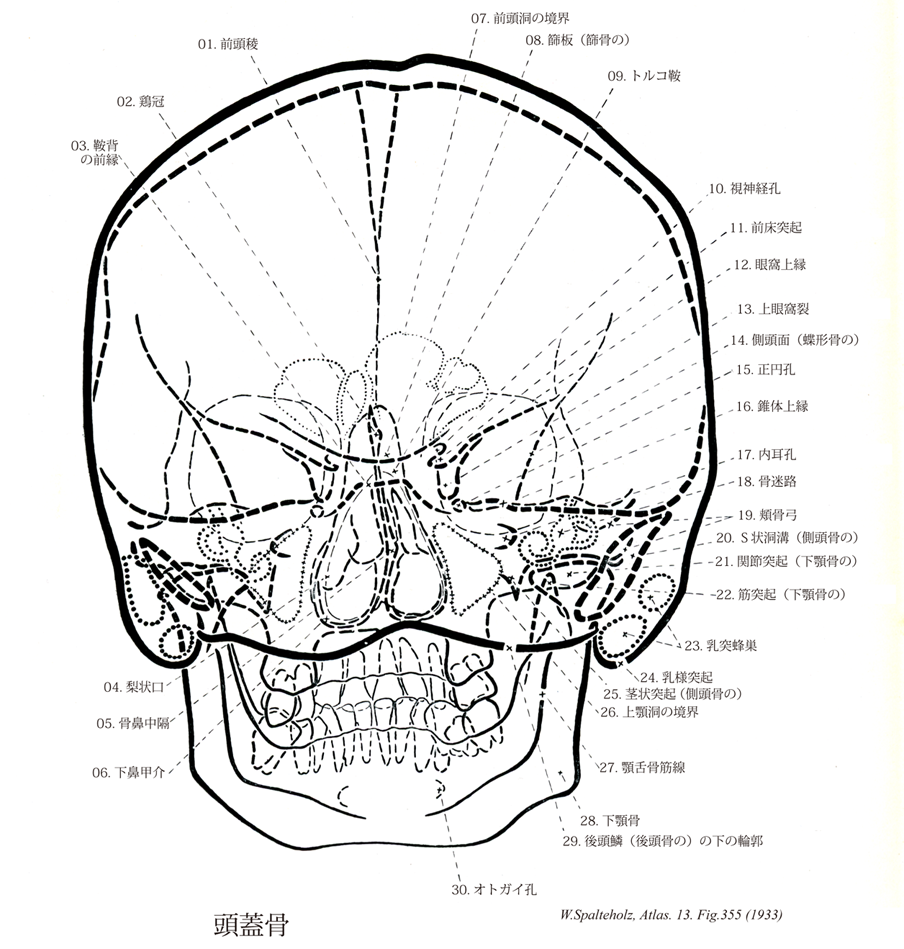

355

- 355_00【Bones of cranium; Skull bones頭蓋骨;ズガイコツ Ossa cranii】

→(頭蓋は15種23個の骨、すなわち10種16個の頭蓋骨および5種7個の顔面骨とにより形成されている。頭蓋骨は中枢神経系および感覚器に接する部分を形成する骨格で後頭骨(1個)、蝶形骨(1個)、側頭骨(1対2個)、頭頂骨(1対2個)、前頭骨(1個)、篩骨(1個)、下鼻甲介(1対2個)、涙骨(1対2個)、鼻骨(1対2個)、及び鋤骨(1個)である。頭蓋を構成する骨の分類には諸学者による見解の相違があり、後頭骨、蝶形骨、側頭骨、頭頂骨、前頭骨の5種7個を脳頭蓋とし、他の10種16個を顔面骨とする意見もある。)

- 355_01【Frontal crest前頭稜 Crista frontalis】 Anteromedial bony ridge that serves as attachment for the falx cerebri.

→(前頭骨の上矢状洞溝は頭頂骨の同名溝の延長部であり、前下方にいくにしたがい先細りとなり、下方では前頭稜という隆起に移行する。)

- 355_02【Crista galli鶏冠 Crista galli】 Small bony projection in the cranial cavity to which the falx cerebri is firmly attached.

→(篩板上面の正中線で、横からみると三角形の鋭い鶏冠が頭蓋腔に向かって突出する。)

- 355_03【Dorsum sellae鞍背 Dorsum sellae】 Posterior wall of the sella turcica.

→(トルコ鞍の後の境界は著しく隆起した鞍背がつくる。)

- 355_04【Piriform aperture梨状口 Apertura piriformis】 Pear-shaped anterior nasal opening in the bony cranium.

→(梨状口すなわち鼻腔が顔面に開く口は、その上縁が1対の鼻骨で作られるほかは、すべて上顎骨からなっている。左右の鼻骨はほぼ正中で接合し(鼻骨間縫合)、上方では前頭骨に連結する(前頭鼻骨縫合)。この前頭鼻骨縫合と正中線との交点は鼻根点(ナジオン)と呼ばれ重要な計測点とされる。)

- 355_05【Bony nasal septum骨鼻中隔 Septum nasi osseum】 Partition formed by the vomer and the perpendicular plate of the ethmoid.

→(鼻腔は正中にある骨鼻中隔(鋤骨と篩骨垂直板からなる)という骨板によって左右両側に分かれる。)

- 355_06【Inferior nasal concha下鼻甲介 Concha nasalis inferior】 The independent lower nasal concha, which is attached to the lateral nasal wall.

→(中鼻甲介と殆ど同じ形状でこれより大きく、その下方で鼻腔外側壁に付着する1対の独立した小骨で、縁が湾曲した薄い海綿状骨板で、鼻腔の側壁にあり、中鼻道と下鼻道を分ける。篩骨、涙骨、上顎骨、口蓋骨とで関節をなす。下鼻甲介の内側面は鼻腔内に向かってふくらんだ粗面である。下縁は中鼻甲介のように外側に少し巻いている。上縁に涙骨突起、上顎突起、および篩骨突起がある。海綿状骨板とその肥厚した粘膜骨膜で、熱交換のための広範な海綿状の血管床を含む)

- 355_07【Frontal sinus前頭洞 Sinus frontalis】 It is an average of 3 cm high, 2.5 cm wide, and often extends 1.8 cm posteriorly, forming part of the roof of the orbit.

→(前頭洞は眉間の辺りにある副鼻腔をなす空洞。篩骨漏斗により同側の中鼻道に連なる。)

- 355_08【Cribriform plate of ethmoidal bone篩板(篩骨の) Lamina cribosa (Ossis ethmoidalis)】 Horizontal, elongated bony plate located in the median plane that forms the boundary between the nasal cavity and the anterior cranial fossa.

→(篩板は殆ど水平にあるはなはだ薄い骨板で、前頭骨鼻部の篩骨切痕にはまり、後端は蝶形骨隆起の前縁に接する。嗅神経のうち、内側の孔を通る神経線維は鼻中隔、外側の孔を通るものは鼻腔側壁より起こる。なお内側列最前端の大きい孔は眼窩から篩板の上に出た前篩骨神経が鼻腔に入る通路である。)

- 355_09【Sella turcicaトルコ鞍 Sella turcica】 It is located above the sphenoidal sinus and houses the pituitary gland.

→(トルコ鞍は蝶形骨体上面には、トルコ風の馬の鞍に似ている骨隆起で中頭蓋窩の中央部にある。この骨のくぼみには、重要な内分泌腺の一つである下垂体が入る。)

- 355_10【Optic canal; *Optic foramen視神経管;視神経孔 Canalis opticus; Foramen opticum; Canalis fasciculi optici】 Canal for transmission of the optic nerves and the ophthalmic artery.

→(視神経孔Optic foramenともよばれる。眼窩の上壁の最も深部で蝶形骨の小翼の蝶形骨体よりの根部は視神経管が貫通し、この管の外側には前床突起が延びだしている。視神経および眼動脈が通る。)

- 355_11【Anterior clinoid process前床突起;小翼突起 Processus clinoideus anterior; Processus alae parvae】 Projection from the lesser wing of the sphenoid bone that is directed posteriorly toward the middle and posterior clinoid processes.

→(蝶形骨小翼の後縁は遊離縁をなし、その内側端に視神経管の後外側から後内側に向かう前床突起がある。)

- 355_12【Supra-orbital margin眼窩上縁 Margo supraorbitalis】 Upper border of the orbital opening.

→(眼窩口の上縁は眼窩上縁である。眼窩上縁は前頭鱗の前面と内面との境をする弓状の部で、その内側によったところに前頭切痕(まれに前頭孔)と眼窩上孔(または眼窩上切痕)が内外にならんでいる。)

- 355_13【Superior orbital fissure上眼窩裂 Fissura orbitalis superior】 Opening in the upper part of the orbit between the greater and lesser wings of the sphenoid that connects the cranial and orbital cavities. It transmits the ophthalmic, oculomotor, trochlear, and abducens nerves and the superior ophthalmic vein.

→(眼窩の外側壁の後端には、上壁との間に上眼窩裂(蝶形骨の大翼および小翼の間にある上部裂隙)がある。上眼窩裂は頭蓋腔(中頭蓋窩)に通じ、眼筋の支配神経(動眼神経・滑車神経・外転神経)・眼神経・上眼静脈が通る。)

- 355_14【Temporal surface of sphenoid側頭面(蝶形骨の) Facies temporalis (Ossis sphenoidalis)】 Lateral facing surface of the greater wing of the sphenoid.

→(蝶形骨大翼の外方を向く面は側頭面で、その大部分は頭蓋の側面において側頭窩の底となる。)

- 355_15【Foramen rotundum of sphenoid bone正円孔;正円管(蝶形骨の) Foramen rotundum (Ossis sphenoidalis)】 Foramen that opens anteriorly into the pterygopalatine fossa. It transmits the maxillary nerve.

→(蝶形骨大翼が蝶形骨体から出る根部を貫く3孔が前内方から後外方にならぶ。最前のものは正円孔で、前方に向かって翼口蓋窩に開く。中の最も大きい卵円孔と最後の棘孔はともに頭蓋底下面に開く。正円孔は上顎神経が通る。)

- 355_16【Superior border of petrous part錐体上縁;錐体稜(側頭骨の) Margo superior partis petrosae; Angulus superior pyramidalis (Ossis temporale)】

→(錐体上縁は前上面と後上面の境となり、頭蓋腔内に突出して中頭蓋窩と後頭蓋窩の境界を作る鋭い縁である。ここに上錐体洞溝がある。上錐体静脈洞がここにはまる。)

- 355_17【Internal acoustic opening内耳孔 Porus acusticus internus】 Opening of the internal acoustic meatus in the posterior surface of the petrous part of the temporal bone.

→(錐体後面のほぼ中央にある内耳道の入口。)

- 355_18【Bony labyrinth骨迷路 Labyrinthus osseus】 Bony capsule containing the membranous labyrinth.

→(膜迷路を包む骨性の被い。 (Feneis))

- 355_19【Zygomatic arch頬骨弓 Arcus zygomaticus】 Arch formed by the zygomatic process of the temporal bone and the temporal process of the zygomatic bone.

→(眼窩の外側方には、眼鏡のつるのような骨の橋がある。これが頬骨弓で、その後端は耳の孔(外耳孔)の近くまで達している。頭蓋を正面から見ると、顔面は頬骨弓の所が最も広く、それよりも下方では急に幅が狭くなっている。頬骨の側頭突起が頬骨の後下部より後方に突出し、側頭骨の頬骨突起と連結して形成された骨弓をいい、ほぼ水平位にある。側頭突起と頬骨突起間にある前方により後方へ斜走する縫合を側頭頬骨縫合という。頬骨弓からは咀嚼筋の一つである咬筋が起こり下顎角の咬筋粗面につく。なお頬骨弓の外側方への最も突出した点を頬骨弓点といい、両側のこの点の間の距離をもって頭蓋の顔面幅最大長としている。頬骨弓の下方のくぼみにある脂肪塊(頬脂肪体sucking pad)は、普通の皮下脂肪とは違って、線維の少ないみずみずしい脂肪組織からなり、いくらを詰めたようになっている。)

- 355_20【Groove for sigmoid sinusS状洞溝(側頭骨の) Sulcus sinus sigmoidei; Sulcus sigmoides】 Groove in the posterior cranial fossa that lodges the sigmoid sinus.

→(S状洞溝は頚静脈孔へ入るまでのS状静脈洞をいれる溝。この溝の上方は後頭骨の横洞溝に、下方は頚静脈孔につづき、乳突孔の内孔はこの溝に開く。)

- 355_21【Condylar process of mandible関節突起;顆突起(下顎骨の) Processus condylaris (Mandibulae)】 Articular process.

→(下顎切痕の後方の関節突起は上端に長楕円形の下顎頭を作る。)

- 355_22【Coronoid process of mandible筋突起(下顎骨の) Processus coronoideus; Processus muscularis (Mandibulae)】 Muscular process that is separated by the mandibular notch from the condylar process to posterior. Attachment site of the temporal muscle.

→(下顎切痕の前方の筋突起は三角形の薄い骨板である。側頭筋の停止部。)

- 355_23【Mastoid cells; *Mastoid air cells乳突蜂巣 Cellulae mastoideae】 Pneumatized cells that, like the tympanic cavity, are lined with squamous or cuboidal epithelium.

→(側頭骨乳様突起内にある多数の小さな相通じている腔。乳様突起洞あるいは鼓室洞に連なる。鼓室と同様、扁平または立方上皮で被われる。)

- 355_24【Mastoid process乳様突起;乳突隆起 Processus mastoideus】 Projection behind the external acoustic meatus that contains the mastoid cells.

→(乳突部の大部分は、下前方に向かって突出する大きい乳様突起で占められる。その表面は胸鎖乳突筋の着くところで粗である。乳様突起の内部は成人では大部分、多数の小さい乳突蜂巣で占められる。これは生後に乳様突起の発育に伴って拡がるもので、その拡がりは個体によりかなりまちまちであり、錐体の方にもおよぶ。乳突蜂巣は互いに迷路状につながっていて、そのつづきは乳様突起の上半分にある乳突洞につながっている。乳突洞はその前方の小さい乳頭洞入口を経て、後方から鼓室の上部に開く。生体では鼓室の内面を被う粘膜の続きが乳突洞を経てすべての乳頭蜂巣の内面にまでおよんでいる。)

- 355_25【Styloid process of temporal bone茎状突起(側頭骨の) Processus styloideus (Ossis temporale)】 Long bony process in front of the stylomastoid foramen. It is a relic of the hyoid arch.

→(茎状突起は錐体下面の後外側端から前下方へ向かう細長い突起である。その長さは1~5cmで、茎突下顎靱帯、茎突舌骨靱帯、茎突喉頭筋などの起点となる。茎状突起の根部の前面は茎状突起鞘で被われる。なお、茎状突起は舌骨と関係ある第2鰓弓軟骨の一部が骨化したも野である。)

- 355_26Highmore, Antrum of【Maxillary sinus上顎洞;ハイモア腔 Sinus maxillaris】 It measures over 3 cm vertically and sagittally and 2.5 cm in the frontal plane. Its floor is usually at least 1 cm below the floor of the nose and its lowest point is usually at the level of the first molar.

→(上顎洞は上顎体中にある最大の副鼻腔で、その形はだいたいにおいて上顎体の形に一致するが、尖端を外上方、すなわち頬骨突起の方に出しているので錐体状に近く、その底は鼻腔面にむく。ここにはなはだ大きい上顎洞裂孔があるが、完全な頭蓋ではこの裂孔は口蓋骨の垂直板、篩骨の鈎状突起および下鼻甲介の上顎、篩骨稜突起によりその一部がふさがれて著しく小さくなる。(生体では、さらに鈎状突起まで鼻粘膜に被われるため、中鼻甲介の下の半月裂孔に開く小さな開口を残すのみとなる。)上顎洞はその前壁が最も厚く、つぎは後壁、上壁の順で内側壁が最も薄い。下壁は歯槽突起に入り、場所によってその厚さが異なるが、大臼歯および小臼歯の歯根をおおう部、とくに第1、第2臼歯の付近で最も薄く、それらの歯根はしばしば洞に達する。また、下壁には歯槽中隔の為に多くの骨の高まりやくぼみを見るのを常とする。なお、上顎洞の前後稜壁には多くの細い歯槽溝または歯槽管および歯槽孔が見られる。『ハイモア洞』:イギリスの自然科学者Nathaniel Highmore (1613-1685)の名を冠するが、レオナルド・ダ・ビンチがすでに観察している。ハイモアは、この他にも精巣縦隔(Highmore's body)に名を残している。)

- 355_27【Mylohyoid line顎舌骨筋線 Linea mylohyoidea】 Oblique ridge extending on the body of the mandible from posterosuperior to anteroinferior, giving origin to the mylohyoid muscle. At its posterior end the mylopharyngeal part of the superior constrictor muscle of the pharynx takes origin. The lingual nerve enters the oral cavity between the two muscles.

→(二腹筋窩の上外側から起こって斜めに上後方に向、歯槽部後端の下を通り下顎枝内面の前部に至る純な隆起線を顎舌骨筋線という。この線の大部分から口腔底を閉ざさず顎舌骨筋が広く起こり、後方小部分から上咽頭収縮筋の一部が起こる。顎舌骨筋線の下にこれと平行して走り、下顎枝内面の下顎孔に達する顎舌骨筋神経溝は同名の神経および頚静脈の通路を示し、下顎孔の近くではとくに明瞭な溝をつくる。)

- 355_28【Mandible下顎骨 Mandibula】

→(下顎を形成する。下顎を支え、頭蓋と顎関節をつくる骨で、水平な馬蹄形の部(下顎体)と、その後端から上方に向かう部(下顎枝)に分けられる。本来有対の骨として生じ、生後1年目で下顎底の前端で癒合して一つの骨となる。下顎体の上縁は歯槽部で、下縁は下顎底という。歯槽部には各側8本の歯をいれる八つのへこみ(歯槽)があり、全体として歯槽弓をつくる。各歯槽を境する骨壁を槽間中隔といい、大臼歯の歯槽はさらにその歯根の間を隔てる低い根管中隔で分けられている。体の正中線上前面で左右の骨が癒合した部分は高まり、その下縁は三角形をなして突出(オトガイ隆起)し、ヒトの特徴であるオトガイをつくる。その外側、下縁に接する小突出部をオトガイ結節という。外面ではオトガイ結節から斜線が下顎枝の前縁に向かう。また第2小臼歯の下方にオトガイ孔がある。下顎体の内面には前方正中部に四つの隆起からなるオトガイ棘があり、上二つはオトガイ舌筋、下二つはオトガイ舌骨筋がつく。その下外側で下縁に切歯て卵形のへこみ(二腹筋窩)がある。そこから斜めに下顎枝の前縁に向かう線(顎舌骨筋線)があり、左右のこの線の間をはる顎舌骨筋が口底をつくる。この線の上前はへこみ(舌下腺窩)、またこの線の下方、第2~3大臼歯の所もへこむ(顎下線窩)。下顎底が下顎枝にうつる所は下顎角といわれ、小児で鈍角であるが成長とともに直角に近づく。下顎枝の上縁は深い切れ込み(下顎切痕)によって二つの突起に分かれ、前のもの(筋突起)には側頭筋がつき、後のもの(関節突起)の先に横楕円形の下顎頭があて、側頭骨鱗部にある関節窩と顎関節を作る。下顎頭の下はすこしくびれ(下顎頚)、その前面に外側翼突筋のつく翼突筋窩がある。下顎枝外面は平らで下顎角に近く咬筋のつく咬筋粗面、内面には内側翼突筋のつく翼突筋粗面がある。下顎枝内面中央には下顎孔があり、その前縁は上内方に尖り(下顎小舌)口腔から触れるので、下歯槽神経の伝達麻酔の際、針をさす指標となる。下顎孔の後下から溝(顎舌骨筋神経溝)が出て前下方に斜めに向かう、この上の高まりが顎舌骨筋線である。下顎管は下顎孔からはじまり下顎体の中央で二分し、外側管はオトガイ孔で外側にひらき、内側管は切歯のそばに終わるが、その経過中に各歯槽に向かって小管を出している。有顎魚の下顎を支配する骨格は本来下顎軟骨(Meckel軟骨)で、上顎を支配する支持する軟骨は(口蓋方形軟骨)と顎関節をつくる。ともに鰓弓軟骨の変化したものである。硬骨魚類では下顎軟骨のまわりに若干の皮骨が生じて下顎を支え、そのうち前外面にあり、顎縁の歯をつけた大きい歯を歯骨という。顎関節は下顎軟骨と口蓋方形軟骨それぞれの後部の化骨物(関節骨と方骨)の間につくられる。両棲類、爬虫類も同じ状態であるが、哺乳類では歯骨のみが大きくなって下顎骨となり、顎関節は歯骨と燐骨(側頭骨鱗部に相当する骨)の間に新生されたものである。そして関節骨と方骨はツチ骨、キヌタ骨になっている。多くの哺乳動物では下顎骨は生体でも対をなした状態にとどまっている。Mandibulaはmandere(噛む)という動詞に由来し、語尾のbulaは「道具」を意味する接尾辞である。下顎骨にはすべての咀嚼筋が付。)

- 355_29【Squamous part of occipital bone後頭鱗(後頭骨の) Squama occipitalis】 The part that is posterior to the foramen magnum.

→(後頭鱗は大後頭孔の後方にある広い扁平な骨部で、頭蓋冠の後頭の部分と頭蓋底の後部を作る。その縁は不正三角形の広大な鱗状部である。その鋸歯状で大部分はラムダ縫合をもって頭頂骨と接するが、下方では側頭骨とも接する。後頭骨はその大半が軟骨性骨化によって生ずるが、後頭鱗のうち下項線から上方の部分だけは線維性骨窩によって生ずる膜性骨である。しかも後者は数個との骨化中心から出来るので、それら相互の癒合の様子次第で小さい2~4個の、または大きい1個の頭頂間骨(インカ骨)が独立する変異が生ずる。)

- 355_30【Mental foramenオトガイ孔 Foramen mentale】 Opening below the first or second premolar tooth for passage of the mental nerve. Pressure point for the third division of the trigeminal nerve.

→(下顎体の外面を側方から見ると、その中よりやや前に、斜めに引く丸いオトガイ孔がある。これは下顎管の前端で、成人では第2小臼歯、または第1,2小臼歯間の下方で下顎体の中央の高さにあり、正中線から外方へ2~3cmのところにある。)