Abdominopelvic cavity(腹腔と骨盤腔;腹骨盤腔)Cavitas abdominis et pelvis ふくくうとこつばんくう;ふくこつばんくう Feneis: 210_01

[A10_1_00_000]

Abdominal cavity(腹腔)Cavitas abdominis; Cavitas abdominalis ふくくう Feneis: 210_02

[A10_1_00_001] →(腹腔では腹膜が腹膜腔を包む。胸膜の場合と同じく、壁側腹膜と臓側腹膜があって、臓側腹膜は肝臓や脾臓、腸の大部分を包んでいる。壁側腹膜と腹壁の間には薄い結合組織の層があるが、この層はところどころで広くなって、そのなかに臓器を入れている。腹膜外腔と呼ばれるこのような部分は、もちろん腹膜腔の外に位置しており、後腹膜腔(腹膜腔の後側で、腎臓や副腎などが存在する)と恥骨後隙(恥骨結合と膀胱の間)に分けられている。)

Pelvic cavity(骨盤腔)Cavitas pelvis; Cavitas pelvina こつばんくう Feneis: 210_03

[A10_1_00_002]

Peritoneum(腹膜)Peritoneum ふくまく Feneis: 210_09

[A10_1_02_002] →(腹膜は中皮と不規則な結合組織の薄い層からなる漿膜で、腹壁の内面(横隔膜の下面・骨盤壁の内面も含む)を被い、さらに腹腔・骨盤腔にあるいろいろな臓器の表面を包む。腹壁の内面を被う腹膜を腹膜を壁側腹膜といい、臓器の表面を被う腹膜を臓側腹壁という。)

Peritoneal cavity(腹膜腔)Cavitas peritonealis; Cavum peritonei ふくまくくう Feneis: 210_08

[A10_1_02_001] →(腹膜腔は壁側腹膜と臓側腹膜とで囲まれた空隙。腹膜腔は全体としてみると、きわめて複雑な空隙で、これを被う腹膜は著しく広い。その表面積は約1.7~2m2で、ほぼ体表の表面積に等しいといわれる。)

Extraperitoneal space(腹膜外隙;腹膜外腔)Spatium extraperitoneale ふくまくがいげき;ふくまくがいくう Feneis: 210_04

[A10_1_01_001]

Retroperitoneal space(腹膜後隙;後腹膜隙;後腹膜線維隙)Spatium retroperitoneale; Spatium fibrosum retroperitoneale ふくまくこうげき Feneis: 210_05

[A10_1_01_002]

Retropubic space(恥骨後隙;膀胱前隙)Spatium retropubicum; Spatium prevesicale ちこつこうげき;ぼうこうぜんげきRetzius, Cave of Feneis: 210_06

[A10_1_01_003] →(Retzius腔。膀胱と恥骨の間の隙間。疎性結合組織が埋め、下方は恥骨前立腺靱帯で境される。 (Feneis))

Retro-inguinal space(鼡径靱帯後隙;鼡径部後隙)Spatium retroinguinale そけいじんたいこうげき;そけいぶこうげきBogros, Space of Feneis: 210_07

[A10_1_01_004]

Extraperitoneal fascia(腹膜外筋膜(骨盤の))Fascia extraperitonealis pelvis ふくまくがいきんまく(こつばんの)

[A10_1_01_004_1]

Parietal peritoneum(壁側腹膜)Peritoneum parietale へきそくふくまく Feneis: 210_12

[A10_1_02_005] →(壁側腹膜は腹壁の腹膜。)

Serosa of parietal peritoneum; Peritoneal Serosa of parietal peritoneum(漿膜(壁側腹膜の))Tunica serosa peritoneum parietale しょうまく(へきそくふくまくの) Feneis: 210_10

[A10_1_02_003] →(漿膜性腹膜は腹膜臓側葉の光沢のある面を構成する単層扁平上皮。)

Subserosa of parietal peritoneum; Subserous layer of parietal peritoneum; Peritoneal subserosa(漿膜下組織(臓側胸膜の))Tela subserosa peritoneum parietale しょうまくかそしき(ぞうそくきょうまくの) Feneis: 210_11

[A10_1_02_004]

Visceral peritoneum(臓側腹膜)Peritoneum viscerale ぞうそくふくまく Feneis: 210_13

[A10_1_02_006] →(腹部臓器を包む腹膜の層)

Serosa of visceral peritoneum; Serous coat of visceral peritoneum(漿膜(臓側腹膜の))Tunica serosa peritoneum viscerale しょうまく(ぞうそうふくまくの)

[A10_1_02_006_1] →(脾臓の漿膜)

Subserosa of visceral peritoneum; Subserous layer of visceral peritoneum(漿膜下組織(臓側腹膜の))Tela subserosa peritoneum viscerale しょうまくかそしき(ぞうそくふくまくの)

[A10_1_02_006_2] →(臓側腹膜の漿膜下組織)

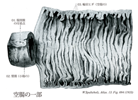

Mesentery(腸間膜;小腸間膜)Mesenterium ちょうかんまく;しょうちょうかんまく Feneis: 210_14

[A10_1_02_007] →(腸間膜は腸管が腹壁から遊離して存在する場合に、腹膜はその部の腹壁を離れて腸管の表面に達し、これを包んだのち再び腹壁にもどる。このため後腹壁と腸管の間に、往復2葉の腹膜が合した膜が生じ、大動脈と腸管の連絡路を提供する。この2葉の膜を腸間膜(広義)または総背側腸間膜と称し、部位により胃間膜、腸間膜(狭義)、結腸間膜などに区分する。①胃間膜mesogastriumは背側のみならず腹側にも間膜がある。②腸間膜は小腸間膜ともいい、空腸と回腸に付属し、その基部すなわち腸間膜根は第2腰椎の左側から右腸骨窩に斜走し、わずかに約15cmの長さをもつにすぎない。ここからおこった間膜はしだいに複雑なヒダを形成し、小腸への付着縁では数mの長さをもつに至る。③結腸間膜:発声の始め結腸前部にわたって存在するが、上行結腸間膜と下行結腸間膜は後壁腹側膜と癒着してしまうので、横行結腸とS状結腸だけに間膜が遺残する。横行結腸間膜はその基部が第2腰椎高さで膵下縁を横走し、大網後葉と付着して網嚢の底部を形成する。S状結腸間膜は腹腔の左下部にあり、その逆波逆V字形をなす。なお、盲腸は間膜を欠くが、虫垂は回腸終末部と連絡するヒダを有し、それを虫垂間膜と称する。)

Root of mesentery; Mesentery root(腸間膜根)Radix mesenterii ちょうかんまくこん Feneis: 210_15

[A10_1_02_008] →(十二指腸を除く小腸を後壁につなぐ腸間膜が後腹壁から発する線。長さは約15cmで、第2腰椎左側から右仙腸関節に達する。腸間膜根は十二指腸の水平部、腹大動脈、下大静脈、右大腰筋、右尿管、および右精巣あるいは卵巣動静脈と交叉する。[医学書院医学大辞典:大谷修] 腸間膜根は後壁側腹膜から小腸(空腸と回腸)の腸間膜がおこるところ。長さ約23cmで、第二腰椎の高さの正中線のすぐ左の十二指腸空腸曲から、腸骨窩の怪網部まで広がっている。)

Mesocolon(結腸間膜)Mesocolon けっちょうかんまく Feneis: 210_16

[A10_1_02_009] →(結腸を後腹壁に固定してる腹膜ひだ。結腸に分布する血管や神経を導く腹膜ヒダ。結腸の各部に対応して①上行結腸間膜、②横行結腸間膜、③下行結腸間膜、④S状結腸間膜に区別される。)

Transverse mesocolon(横行結腸間膜)Mesocolon transversum おうこうけつちょうかんまく Feneis: 210_17

[A10_1_02_010] →(横行結腸間膜は膵臓の前面から起こる広い腹膜ヒダで、横行結腸の後壁に達し、これを包む。また、左結腸曲は横隔膜と腹膜ヒダで結ばれる。)

Ascending mesocolon(上行結腸間膜)Mesocolon ascendens じょうこうけっちょうかんまく Feneis: 210_18

[A10_1_02_011] →(胎生4ヶ月に後腹壁と癒着する。(Feneis))

Descending mesocolon(下行結腸間膜)Mesocolon descendens かこうけっちょうかんまく Feneis: 210_19

[A10_1_02_012] →(胎生4ヶ月に後腹壁と癒着する。(Feneis))

Sigmoid mesocolon; Mesosigmoid(S状結腸間膜)Mesocolon sigmoideum; Mesosigmoideum Sじょうけつちょうかんまく Feneis: 210_20

[A10_1_02_013] →(S状結腸は腹膜で包まれる。腹膜はS状結腸間膜となる。間膜はS状結腸を後腹壁につり下げている。)

Meso-appendix; Mesenteriolum of vermiform appendix(虫垂間膜;小腸間膜(虫垂の))Mesoappendix; Mesenteriolum appendicis vermiformis ちゅうすいかんまく Feneis: 210_21

[A10_1_02_014] →(回腸末端に位置する虫垂の短い腸間膜。虫垂は虫垂間膜によって後腹壁に付着しており、この中に虫垂へ分布する虫垂洞静脈が走る。)

Lesser omentum(小網)Omentum minus しょうもう Feneis: 210_22

[A10_1_02_101] →(肝門と胃小弯および十二指腸上部の間に張る前後2葉からなる薄い腹膜で、胃の小弯から十二指腸の近位部(幽門より2cm遠位)と肝臓(肝門縁と静脈管索のある裂隙深部)とに付着したもの。発生的に前胃間膜の一部である。右側端は肝十二指腸間膜といい、小綱の自由縁ならびに網嚢孔の前縁を形成し、ここを胆路、門脈、固有肝動脈が通る。左側の広い部分は胃小弯とつらなり、肝胃間膜といい、網嚢の前壁を形成する。なお小綱の右側端はしばしば、十二指腸の前面を越えてヒダとして下行して右結腸曲に達することがある。これを肝結腸間膜という。小綱の左端部は肝臓から外れるので、ここでは小綱が胃と横隔膜を結ぶ形となる(小綱の横隔胃部pars phrenicogastrica)。)

Hepatophrenic ligament(肝横隔間膜)Ligamentum hepatophrenicum かんおうかくかんまく Feneis: 210_23

[A10_1_02_102]

Hepato-oesophageal ligament; Hepato-esophageal ligament(肝食道間膜)Ligamentum hepatooesophageale かんしょくどうかんまく Feneis: 210_24

[A10_1_02_103]

Hepatogastric ligament(肝胃間膜;肝胃部(小網の))Ligamentum hepatogastricum; Pars hepatogastrica かんいかんまく;かんいぶ(しょうもうの) Feneis: 210_25

[A10_1_02_104]

Hepatoduodenal ligament(肝十二指腸間膜;肝十二指腸部(小網の))Ligamentum hepatoduodenale; Pars hepatoduodenalis かんじゅうにしちょうかんまく;かんじゅうにしちょうぶ(しょうもうの) Feneis: 210_26

[A10_1_02_105] →(小綱はその右縁が特に厚くなっている。この肥厚部が肝十二指腸間膜である。)

Hepatocolic ligament(肝結腸間膜)Ligamentum hepatocolicum かんけっちょうかんまく Feneis: 210_27

[A10_1_02_106]

Greater omentum(大網)Omentum majus たいもう Feneis: 210_28

[A10_1_02_201] →(大網は胃の大弯から広がっている腸管の表面にエプロンのように下垂している二重の腹膜葉。横行結腸および結腸間膜に癒合しているが自由に移動できる。横行結腸を越え、下腹部の小腸の迂曲部の前まで広がることがよくある。他の例では腹膜腔の陥凹部に強く引き込まれていることがある。大網のうち胃の大弯と横行結腸との間に広がる部分は胃結腸間膜と呼ばれる。胃に分布する大弯の血管弓が大網の付着部に存在する。大網は左方で脾臓の脾門に続き、この部分を胃脾間膜と呼ぶ。大網には脂肪と免疫系の細胞が多く、乳斑を形成している。大網は腹膜腔内の炎症による被包に巻き込まれることがよくあるが、その場合癒着したり、腹部臓器とともに大きくなったりする。)

Gastrophrenic ligament; Phrenicogastric ligament(胃横隔間膜;横隔胃部(後胃間膜の))Ligamentum gastrophrenicum; Pars phernicogastrica mesogastrium dorsale いおうかくかんまく Feneis: 210_29

[A10_1_02_202] →(横隔胃ヒダと胃脾間膜の上方への延長で胃と横隔膜の間をむすぶ。(Feneis))

Gastrosplenic ligament; Gastrolienal ligament(胃脾間膜;胃脾部(後胃間膜の))Ligamentum gastrosplenicum; Ligamentum gastrolienale; Pars gastrolienalis mesogastrium dorsale いひかんまく;いひぶ(こういかんまくの) Feneis: 210_30

[A10_1_02_203] →(胃脾間膜は後(背側)胃間膜のなかに脾臓が発生し、大弯と脾臓との間の間膜は胃脾間膜といわれる。胃脾間膜は大網の左端にある。)

Presplenic fold(脾前間膜;前脾ヒダ;脾前ヒダ)Plica presplenica ひぜんかんまく;ぜんひひだ Feneis: 210_31

[A10_1_02_204]

Gastrocolic ligament(胃結腸間膜;胃結腸間膜部(後胃間膜の))Ligamentum gastrocolicum; Pars gastromesocolica mesogastrium dorsale いけっちょうかんまく;いけっちょうかんまくぶ(こういかんまくの) Feneis: 210_32

[A10_1_02_205] →(胃大弯と横行結腸の大網ヒダとの間の腹膜性結合で、胃脾間膜に終わる。(Feneis))

Phrenicosplenic ligament(横隔脾間膜;横隔脾ヒダ)Ligamentum phrenicosplenicum; Ligamentum phrenicolienale おうかくひかんまく Feneis: 210_33

[A10_1_02_206]

Splenorenal ligament; Lienorenal ligament(脾腎ヒダ;横隔脾ヒダ)Ligamentum splenorenale; Ligamentum linorenale ひじんひだ;おうかくひひだ Feneis: 210_34

[A10_1_02_207] →(横隔膜、腎臓、および膵臓から脾門にいたる腹膜ヒダ。右方では横行結腸間膜につづく。 (Feneis))

Pancreaticosplenic ligament(膵脾間膜;膵脾ヒダ)Ligamentum pancreaticosplenicum すいひかんまく;すいひひだ Feneis: 210_35

[A10_1_02_208]

Pancreaticocolic ligament(膵結腸間膜;膵大腸ヒダ)Ligamentum pancreaticocolicum すいだいちょうかんまく;すいだいちょうひだ Feneis: 210_36

[A10_1_02_209]

Splenocolic ligament(脾大腸ヒダ)Ligamentum splenocolicum ひだいちょうひだ Feneis: 210_37

[A10_1_02_210]

Phrenicocolic ligament(横隔結腸間膜;横隔結腸ヒダ)Ligamentum phrenicocolicum; Plica phrenicocolica おうかくけっちょうかんまく;おうかくけっちょうひだ Feneis: 210_38

[A10_1_02_211] →(横隔膜と下行結腸の間の左方にある腹膜ヒダ。 (Feneis))

Peritoneal attachments of liver(肝間膜)Ligamenta hepatis かんかんまく Feneis: 212_01 (210_39)

[A10_1_02_301]

Coronary ligament of liver(肝冠状間膜;冠状間膜)Ligamentum coronarium hepatis かんかんじょうかんまく;かんじょうかんまく Feneis: 212_02 (210_40)

[A10_1_02_302] →(肝冠状間膜は肝臓の上面と後面とを被う腹膜は横隔膜の下面を被う腹膜に連なる。肝臓を被う腹膜が横隔膜を被う腹膜に移行するところが肝冠状間膜である。胎生期の肝臓では、冠状間膜は肝臓の上端部で冠のように冠状を呈するので、この名称を与えられた。)

Falciform ligament of liver(肝鎌状間膜;鎌状間膜;前肝間膜)Ligamentum falciforme hepatis かんかまじょうかんまく;かまじょうかんまく;ぜんかんかんまく Feneis: 212_03 (210_41)

[A10_1_02_303] →(肝鎌状間膜は横隔膜と前腹壁から肝表面にのびる腹膜の半月形ひだ。肝臓は発生学的に胃の遠位側で前腸の下部から腹側に向かって前(腹側)胃間膜内に生ずる。したがって、前(腹側)胃間膜は肝臓の腹側にある前(腹側)間膜mesohepaticum ventraleと肝臓の背側にある後(背側)肝間膜mesohepaticum dorsaleとに分かれる。前肝間膜は前腹壁と肝臓(前面と下面)との間で肝鎌状間膜となる。この間膜の下方の遊離縁内に臍静脈をいれる。この静脈は生後閉鎖して肝円索となる。後肝間膜は、肝臓と胃・十二指腸との間で小綱(肝胃間膜と肝十二指腸間膜)となる。)

Right triangular ligament of liver(右三角間膜;右外側肝間膜(肝臓の))Ligamentum triangulare dextrum hepatis みぎさんかくかんまく;みぎがいそくかんかんまく(かんぞうの) Feneis: 212_04 (210_42)

[A10_1_02_304] →(肝右葉と横隔膜の間の三角状腹膜ヒダ。肝冠状間膜の右端。 (Feneis))

Left triangular ligament of liver(左三角間膜;左外側肝間膜(肝臓の))Ligamentum triangulare sinistrum hepatis ひだりさんかくかんまく;ひだりがいそくかんかんまく(かんぞうの) Feneis: 212_05 (210_43)

[A10_1_02_305] →(肝臓と横隔膜の間の三角状腹膜ヒダ。肝冠状間膜の左端。 (Feneis))

Hepatorenal ligament(肝腎間膜;肝腎ヒダ)Ligamentum hepatorenale かんじんかんまく;かんじんひだ Feneis: 212_06 (210_44)

[A10_1_02_306] →(肝冠状間膜の延長で右肝臓につく。 (Feneis))

Recesses, fossae and folds(ヒダと陥凹)Recessus, fossae et plicae ひだとかんおう Feneis: 212_07 (212_01)

[A10_1_02_401]

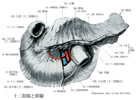

Omental bursa; Lesser sac; Lesser peritoneal sac(網嚢;小腹嚢)Bursa omentalis もうのう Feneis: 212_08 (212_02)

[A10_1_02_402] →(腹膜で囲まれた腔で、大部分は胃の後にある。 (Feneis))

Omental foramen; Epiploic foramen(網嚢孔)Foramen omentale; Foramen epiploicum もうのうこうWinslow, Foramen of Feneis: 212_09 (212_03)

[A10_1_02_403] →(ウィンスロー孔とも呼ばれる。網嚢の右側端は、肝十二指腸間膜の後側で腹膜腔に開く。この開口を網嚢孔といい、フランスの解剖学者Jacob Benignus Winslow (1669-1760)の名を冠してウィンスロー孔とも呼ばれる。なお、肝十二指腸間膜(小綱)の右側縁内部には固有肝動脈や門脈が通るため、この部において肝血流遮断ができる。この方法をプリングル法という。)

Vestibule of omental bursa(網嚢前庭)Vestibulum bursae omentalis もうのうぜんてい Feneis: 212_10 (212_04)

[A10_1_02_404]

Superior recess of omental bursa; Superior omental recess(上陥凹(網嚢の))Recessus superior bursae omentalis じょうかんおう(もうのうの) Feneis: 212_11 (212_05)

[A10_1_02_405]

Inferior recess of omental bursa(下陥凹(網嚢の))Recessus inferior (Bursa omentalis) かかんおう(もうのうの) Feneis: 212_12 (212_06)

[A10_1_02_406] →(胃と横行結腸の間の盲嚢下方部分。場合によっては大網の前葉と後葉の間のこと。 (Feneis))

Splenic recess of omental bursa(脾陥凹(網嚢の))Recessus splenicus; Recessus lienalis (Bursa omentalis) ひかんおう(もうのうの) Feneis: 212_13 (212_07)

[A10_1_02_407]

Gastropancreatic fold(胃膵ヒダ)Plica gastropancreatica いすいひだ Feneis: 212_14 (212_08)

[A10_1_02_408] →(網嚢の後壁にあるヒダで、左胃動脈と総肝動脈を伴う。 (Feneis))

Hepatopancreatic fold(肝膵ヒダ)Plica hepatopancreatica かんすいひだ Feneis: 212_15 (212_09)

[A10_1_02_409]

Superior duodenal fold; Duodenojejunal fold(上十二指腸ヒダ;十二指腸空腸ヒダ;上十二指腸結腸間膜ヒダ)Plica duodenalis superior; Plica duodenojejunalis; Plica duodenomesocolica cranialis じょうじゅうにしちょうひだ;じゅにしちょうくうちょうひだ Feneis: 212_16 (212_10)

[A10_1_02_410] →(十二指腸空腸曲の左方で上十二指腸陥凹の前方にある腹膜ヒダ。下腸間膜静脈を包む。 (Feneis))

Superior duodenal fossa; Superior duodenal recess(上十二指腸陥凹;上十二指腸結腸間膜陥凹;十二指腸空腸陥凹)Recessus duodenalis superior; Recessus duodenomesocolicus cranialis; Reccessus duodenojejunalis じょうじゅうにしちょうかんおう;じょうじゅうにしちょうけっちょうかんまくかんおう Feneis: 212_17 (212_11)

[A10_1_02_411]

Inferior duodenal fold; Duodenomesocolic fold(下十二指腸ヒダ;十二指腸結腸間膜ヒダ;下十二指腸結腸間膜ヒダ)Plica duodenalis inferior; Plica duodenomesocolica; Plica duodenomesocolica caudalis かじゅうにしちょうひだ;じゅうにしちょうけっちょうかんまくひだ;かじゅうにしちょうけっちょうかんまくひだ Feneis: 212_18 (212_12)

[A10_1_02_412]

Inferior duodenal fossa; Inferior duodenal recess(下十二指腸陥凹;下十二指腸結腸間膜陥凹)Recessus duodenalis inferior; Recessus duodenomesocolicus caudalis かじゅうにしちょうかんおう;かじゅうにしちょうけっちょうかんまくかんおう Feneis: 212_19 (212_13)

[A10_1_02_413] →(下十二指腸ヒダの後側の腹膜陥凹。 (Feneis))

Paraduodenal fold(十二指腸傍ヒダ)Plica paraduodenalis じゅうにしちょうぼうひだ Feneis: 212_20 (212_14)

[A10_1_02_414] →(十二指腸の左方にある腹膜ヒダ。 (Feneis))

Paraduodenal recess(十二指腸傍陥凹)Recessus paraduodenalis じゅうにしちょうぼうかんおう Feneis: 212_21 (212_15)

[A10_1_02_415] →(十二指腸傍ヒダの後側の陥凹で右方に開く。 (Feneis))

Retroduodenal recess(十二指腸後陥凹)Recessus retroduodenalis じゅうにしちょうこうかんおう Feneis: 212_22 (212_16)

[A10_1_02_416] →(大動脈と十二指腸の間の陥凹で左方に開く。 (Feneis))

Intersigmoid recess(S状結腸間陥凹)Recessus intersigmoideus Sじょうけつちょうかんかんおう Feneis: 212_23 (212_17)

[A10_1_02_417] →(S状結腸間膜が後腹壁に付着するところは逆V状を呈し、左下方に凹む、この凹みはS状結腸間陥凹といわれる。)

Superior ileocecal recess(上回盲陥凹;上回盲腸陥凹)Recessus ileocaecalis superior; Recessus ileocaecalis cranialis じょうかいもうかんおう;じょうかいもうちょうかんおう Feneis: 212_24 (212_18)

[A10_1_02_418] →(回腸が盲腸に開く部の上方にある陥凹。 (Feneis))

Vascular fold of caecum; Vascular fold of cecum(盲腸血管ヒダ;上回盲腸ヒダ)Plica caecalis vascularis; Plica iliocaecalis cranialis もうちょうけつかんひだ;じょうかいもうちょうひだ Feneis: 212_25 (212_19)

[A10_1_02_419] →(盲腸血管ヒダは上回盲陥凹の前で境界をつくる腹膜ヒダで、回結腸動脈の枝をその内容としてもつ。)

Inferior ileocaecal recess; Inferior ileocecal recess(下回盲陥凹;下回盲腸陥凹)Recessus ileocaecalis inferior; Recessus iliocaecalis caudalis かかいもうかんおう;かかいもうちょうかんおう Feneis: 212_26 (212_20)

[A10_1_02_420] →(回腸の盲腸への開口部の下方にある陥凹。 (Feneis))

Ileocaecal fold(回盲ヒダ)Plica ileocaecalis かいもうひだ;かかいもうちょうひだTreves, Bloodless fold of Feneis: 212_27 (212_21)

[A10_1_02_421] →(下回盲陥凹の前方にあるヒダ。下方の虫垂まで達する。 (Feneis))

Retrocecal recess(盲腸後陥凹)Recessus retrocaecalis もうちょうこうかんおう Feneis: 212_28 (212_22)

[A10_1_02_422] →(盲腸または上行結腸の右側後方にしばしばあらわれる腹膜陥凹。 (Feneis))

Caecal folds(盲腸ヒダ)Plica caecales もうちょうひだ Feneis: 212_29 (212_23)

[A10_1_02_423] →(盲腸外面にある網膜のヒダで、結腸の半月ヒダに相当。 (Feneis))

Paracolic gutters(結腸傍溝;結腸傍陥凹)Sulci paracolici; Recessus paracoliei けっちょうぼうこう;けっちょうぼうかんおう Feneis: 212_30 (212_24)

[A10_1_02_424] →(下行結腸の左方にときにみられる溝。 (Feneis))

Subphrenic space(横隔下陥凹;横隔肝陥凹)Recessus subphrenicus; Recessus phrenicohepatici おうかくかかんおう;おうかくかんかんおう Feneis: 212_31 (212_25)

[A10_1_02_425] →(横隔下陥凹は肝臓の横隔面(前方部)と横隔膜との間にできる腹膜の間隙である。横隔下陥凹は肝鎌状間膜により左右両側に分かれる。)

Subhepatic space; Subhepatic recess(肝下陥凹)Recessus subhepaticus かんかかんおう Feneis: 212_32 (212_26)

[A10_1_02_426]

Hepatorenal recess of subhepatic space(肝腎陥凹;モリソン窩(肝下陥凹の))Recessus hepatorenalis recessi subhepatici かんじんかんおう;もりそんか(かんかかんおうの)Morison's pouch Feneis: 212_33 (212_27)

[A10_1_02_427] →(『モリソン窩』:肝臓右葉と後腹壁との間の腹膜陥凹(肝下陥凹)のうち、腎臓との間の陥凹をとくにこう呼ぶ。腹膜腔内の感染などによる膿は腹膜陥凹に貯留しやすいが、モリソン窩は背臥位において最低位になるために特に貯留しやすいという。英国の外科医James Ratherford Morison (1853-1939)による。)

Cystohepatic triangle; Calot's triangle(胆嚢肝三角;胆肝三角;カロー三角)Trigonum cystohepaticum たんのうかんさんかく;たんかんさんかく;かろーさんかくCalot's triangle Feneis: 212_34 (212_28)

[A10_1_02_428] →(『カロー三角』:胆嚢管、肝臓、肝臓下面によって囲まれる三角形領域をさし、75%の例でここを胆嚢動脈が走るという。フランスの外科医Jean Francois Calot (1861-1944)によって報告された。)

Median umbilical fold(正中臍ヒダ;中臍ヒダ)Plica umbilicalis mediana せいちゅうせいひだ;ちゅうさいひだ Feneis: 214_01

[A10_1_02_429]

Supravesical fossa(膀胱上窩)Fossa supravesicalis ぼうこうじょうか Feneis: 214_02

[A10_1_02_430] →(正中臍ヒダと内側臍ヒダの間にある浅い凹み。 (Feneis))

Medial umbilical fold; Fold of obliterated umbilical artery(内側臍ヒダ;内側臍索;痕跡化した臍帯動脈のヒダ)Plica umbilicalis medialis; Ligamentum umbilicale mediale ないそくせいひだ Feneis: 214_03

[A10_1_02_431]

Medial inguinal fossa(内側鼡径窩)Fossa inguinalis medialis ないそくそけいか Feneis: 214_04

[A10_1_02_432] →(内外の臍ヒダの間にある凹みで、浅鼡径輪に当たる部に位置する。 (Feneis))

Inguinal triangle(鼡径三角)Trigonum inguinale そけいさんかくHesselbach's triangle Feneis: 214_05

[A10_1_02_433] →(腹直筋外縁、鼡径靱帯、外側臍ヒダ(下腹壁動脈)の間の三角形の部位。 (Feneis))

Lateral umbilical fold; Epigastric fold(外側臍ヒダ;腹壁動脈ヒダ)Plica umbilicalis lateralis; Plica epigastrica がいそくせいひだ;ふくへきどうみゃくひだ Feneis: 214_06

[A10_1_02_434] →(窩間靱帯のところには下腹壁動脈および下腹壁静脈ががはしる、これが腹壁ヒダEpigastric foldとよばれる腹膜のヒダをつくっている。このヒダは臍には到達していないにもかかわらず外側臍ヒダともよばれているが、正確には不適切である。)

Lateral inguinal fossa(外側鼡径窩)Fossa inguinalis lateralis がいそくそけいか Feneis: 214_07

[A10_1_02_435] →(外側臍ヒダの両側にあり、深鼡径輪に相当する部の凹み。 (Feneis))

Transverse vesical fold(横膀胱ヒダ)Plica vesicalis transversa おうぼうこうひだ Feneis: 214_10

[A10_1_02_503]

Paravesical fossa(膀胱傍陥凹;膀胱傍窩)Fossa paravesicalis ぼうこうぼうかんおう;ぼうこうぼうか Feneis: 214_09

[A10_1_02_502]

Urogenital peritoneum(尿生殖腹膜)Peritoneum urogenitale にょうせいしょくふくまく Feneis: 214_08

[A10_1_02_501]

Broad ligament of uterus♀(子宮広間膜;子宮広ヒダ;子宮広靱帯)Ligamentum latum uteri; Plica lata uteri♀ しきゅうこうかんまく;しきゅうこうひだ Feneis: 214_12

[A10_1_02_505] →(子宮と外側骨盤壁の間にある神経、血管をいれた腹膜の重複膜。 (Feneis))

Mesometrium♀(子宮間膜)Mesometrium♀ しきゅうかんまく Feneis: 214_13

[A10_1_02_506] →(広間膜のうちで、子宮の側縁に接する部分をいう。)

Mesosalpinx♀(卵管間膜(♀))Mesosalpinx♀ らんかんかんまく(♀) Feneis: 214_14

[A10_1_02_507]

Mesovarium♀(卵巣間膜)Mesovarium♀ らんそうかんまく Feneis: 214_15

[A10_1_02_508]

Pelvic lateral wall triangle; Lateral wall triangle of pelvis♀(骨盤側壁三角(♀))Trigonum parietale laterale pelvis♀ こつばんそくへきさんかく(♀) Feneis: 214_16

[A10_1_02_509]

Suspensory ligament of ovary; Infundibulopelvic ligament♀(卵巣提靱帯;卵巣提索(♀))Ligamentum suspensorium ovarii♀ らんそうていじんたい;らんそうていさく(♀)

[A09_1_01_018]

Ovarian fossa♀(卵巣陥凹(♀))Fossa ovarica♀ らんそうか(♀) Feneis: 214_17

[A10_1_02_510]

Recto-uterine fold; Douglas, Fold of♀(直腸子宮ヒダ)Plica rectouterina♀ ちょくちょうしきゅうひだDouglas, Fold of Feneis: 214_18

[A10_1_02_511]

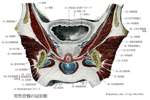

Rectouterine pouch; Rectouterine fossa; Douglas, Pouch of♀(直腸子宮窩;ダグラス窩)Excavatio rectouterina♀ ちょくちょうしきゅうか;だぐらすかDouglas, Pouch of Feneis: 214_19

[A10_1_02_512] →(ダグラス窩とも呼ばれる。直腸、子宮および両直腸子宮ヒダの間で、腹腔の最深部。S状結腸や回腸などが入り込む。腹膜炎でここに膿が貯留したり(ダグラス窩膿瘍、Douglas' abscess)、子宮外妊娠で血液が貯留したりする。1730年、スコットランドの内科医・解剖学者James Douglas (1675-1742)によって報告された。腹直筋鞘後面の弓状線をダグラス線ともいうが、これも彼の名である。)

Vesicouterine pouch; Uterovesical pouch♀(膀胱子宮窩;子宮膀胱窩)Excavatio vesicouterina♀ ぼうこうしきゅうか Feneis: 214_11

[A10_1_02_504]

Rectovesical pouch; Rectovesical fossa♂(直腸膀胱窩)Excavatio rectovesicalis♂ ちょくちょうぼうこうか Feneis: 214_20

[A10_1_02_513] →(男の腹腔で最深部にあたる直腸と膀胱の間の窩。直腸の前にある腹膜の陥凹は一般にダグラス窩Douglas' pouchといわれ、腹膜腔の最低位となり、臨床的に重要である。)

Pararectal fossa(直腸傍陥凹;直腸傍窩)Fossa pararectalis ちょくちょうぼうかんおう;ぼうちょくちょうか Feneis: 214_21

[A10_1_02_514]

You are the th visitor to this page !(since 2000/1/1)

本日の番目です。昨日は

th visitor to this page !