Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

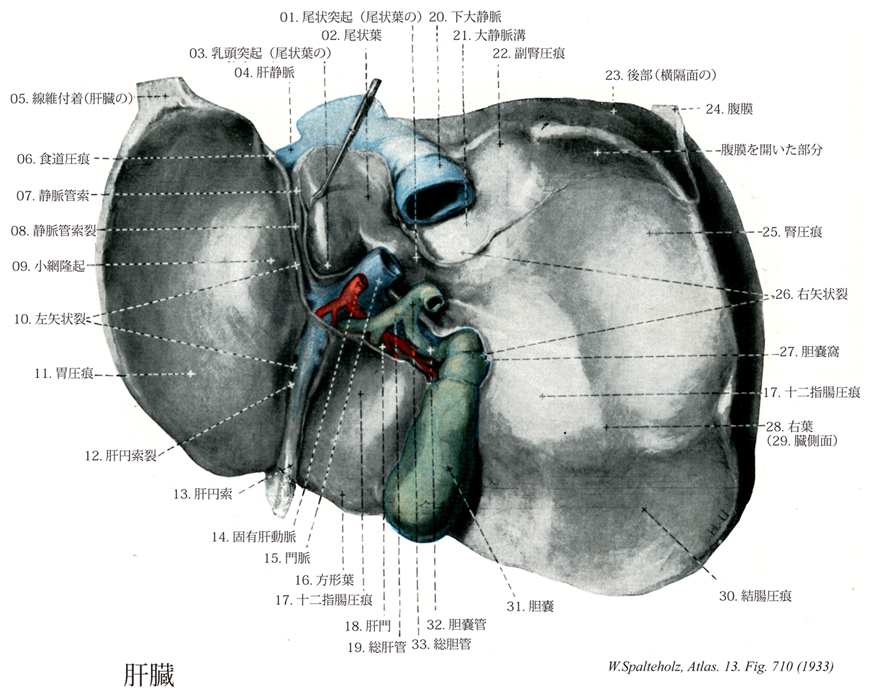

710

- 710_00【Liver肝臓 Hepar】 Organ located in the upper right side of the abdomen in the hypochondrium. Its inferior border runs from the upper left to the lower right through the epigastric region. In healthy subjects its border does not reach below the costal margin. It moves with respiration and is thus palpable.

→(肝臓は身体内の最大の腺であり多様な機能を営むが、それを①胆汁の生産と分泌(腸管内へ)を行う、②炭水化物、脂肪、蛋白の代謝活動、③胃腸管から血液中に進入した最近や異物を細くする、とう3点に要約することができる。(1)位置と形状:肝臓は右上腹部ある巨大な消化腺で、重さは男で1,400g、女で1,200gほどある。色は暗赤褐色で、これは充満する血液によるものである。肝臓の表面が平滑で光沢に富むのは腹膜(の臓側葉)におおわれているからである。肝臓の上面は横隔膜の下面に接して丸く膨らみ、横隔面と呼ばれる。横隔膜上の心臓に対応して、浅い心圧痕をみる。からだの正中にほぼ相当して、横隔面を大きい右半と小さい左半に二分する肝鎌状間膜が走る。これは肝臓の表面を被う腹膜が左右から翻転しながら寄り合い、その間に線維性の結合組織をいれるもので、肝臓を横隔膜から吊り下げる役をしている。このようにして横隔膜と肝臓は平滑な腹膜で自由に滑り動くようになっているが、後部のせまい領域では、両者が線維性結合組織によって密着して活動性に欠ける。肝臓表面のこの領域を無漿膜野(裸の領域Area nuda--腹膜に包まれていない--の意)という。無漿膜野は前方へ細く張り出して肝鎌状間膜につづき、左右へ細く伸びて左三角間膜と右三角間膜になる。左三角間膜の端は、肝臓の左上端を横隔膜につなぐ索をなして線維付属(Appendix fibrosa hepatis)とよばれる。肝臓の上面と下面の境界は前方でうすくするどい縁をなし、下縁(または前縁)とよばれる。上腹部を斜め右下方へ走る一線をなし、触診することができる。これと右肋骨弓の交点に胆嚢の底が腹壁直下に頭を出している。下縁の正中部には肝円索切痕とよぶ切れこみがあって、肝鎌状間膜をはさんでいる。肝臓の下面は上腹部の内臓に面するので、臓側面とよばれる。ここには矢状方向に走る2条のくぼみと、それを横に結ぶくぼみがHの字をなしている。Hの左縦線は前方の半分が肝円索をいえる肝円索裂、後方の半分が静脈管索をいれる静脈管索裂である。Hの右の縦線には前方に、胆嚢の上面をおさめる胆嚢窩があり、後方に大静脈をおさめる大静脈溝がある。H字の横線に当たる溝は肝門で、門脈、固有肝動脈、肝管のほか多数のリンパ管と若干の神経が通っている。肝鎌状間膜、肝円索裂、静脈管索裂によって、肝臓は大きい右葉と小さい左葉に分けられる。肝臓の臓側面では、右葉(広義)が胆嚢窩、大静脈溝、肝門によって狭義の右葉、中央前方の方形葉、中央後方の尾状葉に分けられる。尾状葉は全科法へ乳頭突起を出し、前右方へ、肝門の後縁に沿って尾状突起を出す。乳頭突起に対峙して左葉から小綱隆起が張り出し、両者の間に小綱をはさむ。(2)肝臓の構築:肝臓の表面は大部分腹膜をかぶり、その下に線維性の結合組織がある。この結合組織は大血管とともに肝臓内に侵入し、血管周囲線維鞘をつくる。ギリソン鞘(Glisson's sheath)ともよばれる。肝臓の実質は径1mm前後の短六(ないし五)角柱の肝小葉を構造単位として成り立っているが、肝門からはいる肝固有動脈と門脈の枝はグリソン鞘を伴って、この肝小葉の稜線(三つの肝小葉の合するところ)に沿って走るこの動静脈を小葉間動・静脈とよぶ。肝小葉の角柱の中心を貫いて中心静脈という太い毛細血管が走り、その周囲に肝細胞の板が放射状に配列する。肝細胞板(hepatic cell plates)は分岐し、吻合し、あなをもち、すきまに洞様毛細血管(sinusoidal capillaries)をいれている。小葉間動静脈の枝は小葉の洞様毛細血管に注ぎ、中心静脈から、小葉下静脈(Vena sublobularis)とよばれる小静脈を経て下大静脈へと流れていく。肝細胞板の中に、肝細胞のあいだを縫って走る細管系が毛細胆管(bile capillary)であって、肝細胞の産生する胆汁を運ぶものである。毛細胆管は肝小葉のへりで小葉間胆管とよばれる小導管に注ぎ、グリソン鞘の中を合流しつつ肝門へ向かう。(3)肝臓と血管:肝臓は門脈の番人というべき器官である。すなわち消化管から送られてくる血液中に余分の糖分があればグリコゲンとして貯え、有害物質があれば分解、解毒する。脾臓から送られる破壊血液のヘモグロビンをビリルビンに変えて胆汁中に排泄する。門間区によって運ばれてくる膵臓のホルモンは、肝細胞でのグリコゲンの産生とブドウ糖への分解を調節する。しかし、門脈血は酸素に乏しい静脈血であるから、肝臓は動脈血を固有動脈にあおがねばならない。胎生期においては、臍から前腹壁を上行して肝臓の下面に達する臍静脈(Vena umbilicalis)が、肝門で門脈と合して、そのまま肝臓の下面を後方へ走り、下大静脈に注ぐ。細静脈と下大静脈のこの短絡路を静脈管またはアランチウス(Arantius)の管と称する。生後、胎生期の循環路は閉鎖し、結合組織索として残る。臍静脈の遺残が肝円索、静脈管の遺残が静脈管索である。 (解剖学事典 朝倉書店より引用) 肝臓の生理 肝臓は重要な機能を営む器官であり、肝臓を楔状すると12時間前後で低血糖で死亡するといわれている(動物実験では70%の肝切除でも数週で機能が正常になるといわれている)。)

- 710_01【Caudate process of caudate lobe of liver尾状突起(肝臓の尾状葉の) Processus caudatus lobi caudati hepatis】 Parenchymal attachment situated cranial to the porta hepatis between the caudate and right lobes of liver.

→(肝臓の尾状葉の尾状突起は肝門の上方にあり、尾状葉と右葉との間の実質性の結合部分。)

- 710_02Spiegelian lobe【Caudate lobe of liver尾状葉(肝臓の) Lobus caudatus hepatis】 Lobe of liver situated between the inferior vena cava, porta hepatis, and ligamentum venosum.

→(肝臓の尾状葉は下大静脈と静脈管索の間にある肝葉。)

- 710_03【Papillary process of caudate lobe of liver乳頭突起(肝臓の尾状葉の) Processus papillaris lobi caudati hepatis】 Inferiorly directed projection from the caudate lobe.

→(肝臓の尾状葉の乳頭突起は下方へ突出した尾状葉部分。)

- 710_04【Hepatic veins肝静脈;肝臓静脈 Venae hepaticae; Venae hepaticae revehentes】 Short veins of the inner liver.

→(肝静脈は肝小葉の中心静脈に由来する静脈は、次いで肝内で小葉間結合組織の中を走る小葉下静脈(sublobular vein)となり、これらが集まって通常3本の太い肝静脈となる。これらを右肝静脈、中肝静脈、左肝静脈という。これら3本はそれぞれ独立して別々に肝臓の後面で下大静脈にそそぐが、通常は左肝静脈と中肝静脈は合して1本となって下大静脈にそそぐことが多い。右肝静脈は右葉よりの血液を集め、左肝静脈は左葉より、また中肝静脈は主として方形葉より血液を集める。なお尾状葉からの血液は独立して下大静脈へ、あるいはまた右または左肝静脈にそそぐ。)

- 710_05【Fibrous appendix of liver線維付着;線維付属;肝線維付属(肝臓の) Appendix fibrosa hepatis】 Connective-tissue projection that is occasionally present on the upper end of the left lobe of liver.

→(肝臓の線維付属は左葉の上端に時たまある結合組織性尖頭状付属。)

- 710_06【Oesophageal impression on liver食道圧痕(肝臓の) Impressio oesophagea hepatis】 Groove on left lobe of liver formed by the esophagus.

→(肝臓の食道圧痕は左葉にあり、食道に圧されてできた溝。)

- 710_07Arantius, Ligament of【Ligamentum venosum静脈管索 Ligamentum venosum】 Connective-tissue vestige of the ductus venosus; embryological anastomosis of the umbilical vein and inferior vena cava.

→(左葉に分布する門脈の枝からは、静脈間索という白い結合組織の索が出て、尾状葉と左葉の間にある溝の中を走って左側の肝静脈に連絡している。この索は静脈管ductus venousus(アランチウス管Arantius' duct)の遺残である。アランチウス Arantius, Giulio Cesare (Arantio) (1530-1589)イタリアの医学者・解剖学者。ボローニア大学の外科・内科・解剖学の教授。胎児の解剖書""De humano foetu"" (1571刊)で心臓の卵円孔、動脈管、静脈間を記す。アランチウス小体(心臓の弁尖につく軟骨)を記述。また彼は骨盤異常を最初に記述した(1583年)。)

- 710_08【Fissure for ligamentum venosum静脈管索裂;静脈管索部(矢状裂の);静脈管窩 Fissura ligamenti venosi; Pars chordae ductus venosi; Fossa ductus venosi】 Groove that lodges the Iigamentum venosum which extends from the porta hepatis to the inferior vena cava between the caudate and left lobes of liver.

→(静脈管索裂は尾状葉と右葉の間で、肝門から下静脈へいたる溝で、静脈管索をいれる。)

- 710_09【Omental tuberosity of liver小網隆起(肝臓の) Tuber omentale hepatis】 Projection on the visceral surface of left lobe of liver to the left of the ligamentum venosum.

→(肝臓の小綱隆起は静脈管索の左側にある左葉の隆起部分。)

- 710_10【Left sagittal fissure矢状裂;左矢状裂;左矢状窩 Fissura sagittalis (sinistra); Fossae sagittales sinistra】

→(")

- 710_11【Gastric impression on liver胃圧痕(肝臓の) Impressio gastrica hepatis】 Impression on the visceral surface of left lobe of liver caused by the stomach.

→(肝臓の胃圧痕は肝臓の左葉の臓側面にある胃による圧痕である。)

- 710_12【Fissure for ligamentum teres; Fissure for round ligament肝円索裂;臍静脈索部(矢状裂の);臍静脈窩 Fissura ligamenti teretis; Pars chordae venae umbilicalis; Fossa venae umbilicalis】 Groove on the visceral surface that lodges the round ligament.

→(肝円索裂は肝臓の臓側面にあり、肝円索をいれる溝。)

- 710_13【Round ligament of liver肝円索;臍静脈索 Ligamentum teres hepatis; Chorda venae umbilicalis】 Connective tissue remains of the umbilical vein.

→(肝円索は胎生期の臍静脈(胎盤から臍帯を通って肝臓に向かい、静脈管を経て下大静脈に注ぐ)の遺残である線維索で、臍から肝臓の下縁に至り、肝臓下面で肝門の左側(肝円索裂)を走る。肝円索とともに細い静脈(臍傍静脈vv.paraumbilicales)が走る。この小静脈は一方では門脈と、他方では臍輪を経て前腹壁の皮静脈と交通する。したがって、肝硬変や門脈閉塞で門脈循環が障害されると、側副路となる。)

- 710_14【Hepatic artery proper; Proper hepatic artery固有肝動脈;肝動脈 Arteria hepatica propria; Arteria hepatica】 It ascends in the hepatoduodenal ligament and divides at the porta hepatis into two branches.

→(固有肝動脈は総肝動脈より起こり、左右の肝動脈に分枝する。)

- 710_15【Hepatic portal vein; Portal vein門脈;門静脈;肝門脈 Vena portae hepatis】 It conveys blood from the alimentary system to the liver. It forms important anastomoses with the esophageal veins, rectal venous plexus, and superficial veins of the abdominal skin.

→(門脈は胃腸、膵臓、脾臓の血液を肝臓に送る静脈で、肝門を通るのでその名がある。門脈の本幹は膵頭の後面で上腸間膜静脈と脾静脈の合流によってはじまり、6~8cmの長さ、1cmほどの太さの静脈として右上方へ走り、門脈の下で右枝と左枝に分かれ、肝臓の右葉と左葉に分布する。右枝はさらに前枝と後枝に分かれ、右葉の前部と後部に分布する。左枝は横走部と臍部に分けられ、前者は横走して左葉にはいる一方、尾状葉枝を出して尾状葉や方形葉に分布する。臍部は中央の部分で、後方に向かって静脈管索へ細い外側枝を送り、また前方へは肝円索(臍静脈の名ごり)の中へ内側枝を送っている。肝臓の中へはいった門脈の枝は、グリソン鞘(Glisson's sheath)とよばれる結合組織をまとい、固有肝動脈の枝と伴行しながら、分枝をくりかえし、小葉間静脈となる。ここから肝小葉内の洞様毛細血管に注ぎ、さらに中心静脈、小葉下静脈をへて、門静脈にはいり、下大静脈から心臓へと血流は流れることになる。門脈の特徴は、胃腸膵脾の各臓器の毛細血管から発し、肝臓の中でもう一度毛細血管になることである。つまり、二つの毛細血管床の間を連絡することである。門脈の働きは、第一胃腸から吸収された物質を肝臓に送り、余分の栄養の貯蔵や、有害な物質の解毒などを行わせること、第二に胃腸膵内分泌系のホルモンを肝臓に送り(インスリン、グルカゴン、セクレチンをはじめ、直接に肝臓に作用するものもある)、さらに全身にめぐらせることである。なお脾臓において赤血球の分解の際、ヘモグロビンから生じたビリルビンは、門脈によって肝臓に送られ、肝細胞の力で腸へ排出される。門脈の根は次の通りである。胆嚢静脈、臍傍静脈、左胃静脈、右胃静脈、幽門前静脈(この三者が胃冠状静脈をつくる)、短胃静脈、左胃大網静脈、右胃大網静脈、脾静脈、膵静脈、膵十二指腸静脈、上腸間膜静脈、下腸間膜静脈、中結腸静脈、左結腸静脈、右結腸静脈、回結腸静脈、虫垂静脈、空回腸静脈、S状結腸静脈、上直腸静脈。門脈の根は次の3カ所で体循環の静脈と連絡している。①胃の噴門部の静脈網は食道下部のそれと連絡し、食道静脈を経て奇静脈に通じる。②直腸の静脈網は中および下直腸静脈をへて内腸骨静脈に通じる。③臍傍静脈は肝円索に沿って、へそから門脈左枝に至る2,3本の細い静脈であるが、へそ周辺で上、下および浅腹壁静脈と連絡があり、内胸静脈や大腿静脈に通じている。肝臓の病変などで門脈血の通りが悪くなる(門脈圧昂進)と、門脈血ははけ口をこれら三つの連絡に求めて、少しでも体循環へもどろどろとするので、ふだんは目立たないこれらの静脈の吻合が、大きく膨隆してくる。 歴史的には肝門から肝臓に入る静脈をさすが、現在の定義では「毛細血管と毛細血管の間にはさまれる静脈」をいう。ふつう、血液は動脈→毛細血管→静脈の順に流れるが、この後に再び毛細血管を通るような血管系を門脈系という。[→門脈系について 参照] (199)ふつう消化管などからの血液を肝臓に送る静脈(肝門脈)をさす。脾静脈と上腸間膜の静脈の合流によって形成され、肝臓に注ぐ血液の80%を占める。なお、定義からいうと下垂体にも門脈がある。[→血管の構造としくみ 参照] 脾静脈・上腸間膜静脈が膵臓のうしろで合してできる静脈。下腸間膜静脈は脾静脈にそそぐことが多く、ふつうは脾静脈と上腸間膜静脈の合流部より肝臓側を門脈あるいは門脈幹portal trunkという。門脈は、小綱lesser omentum内を肝動脈や総胆管とともに走り、肝門付近で右枝と左枝に分かれ、肝臓内に入る。(イラスト解剖学))

- 710_16【Quadrate lobe of liver方形葉(肝臓の) Lobus quadratus hepatis】 Lobe of liver situated between the gallbladder, round ligament, and porta hepatis.

→(肝臓の方形葉は胆嚢、肝円索、肝門の間にある肝葉。)

- 710_17【Duodenal impression on liver十二指腸圧痕 Impressio duodenalis hepatis】 Impression on the right lobe of liver to the right of gallbladder produced by the duodenum.

→(十二指腸圧痕は胆嚢頚近くの右側にあり、十二指腸による圧痕。)

- 710_18【Porta hepatis; Hepatic hilus; Hilus of liver肝門 Porta hepatis】 Depression between the caudate and quadrate lobes of liver for the passage of the hepatic artery proper, hepatic portal vein, and hepatic ducts, which unite here to form the common hepatic duct.

→(肝門は肝臓の臓側面の中央、つまり尾状葉および方形葉の間にある横裂。肝臓に出入りする脈管(門脈、肝動脈、リンパ管)、肝神経叢、肝管が通っている。)

- 710_19【Common hepatic duct; Hepatic duct総肝管;肝管 Ductus hepaticus communis; Ductus hepaticus】 Part of the bile duct between the junction of the right and left hepatic ducts and the cystic duct.

→(総肝管は肝門から右肝管と左肝管が出て、肝門の直下で合流して総肝管となる。総肝管は太さ約4mm、長さ3.5~5cmの管で、肝十二指腸間膜の中を右下方へ走り、胆嚢からくる胆嚢管と鋭角に合流する総胆管となる。)

- 710_20【Inferior vena cava下大静脈 Vena cava inferior; Vena cava caudalis】 It arises at the union of the right and left common iliac veins, lies on the right side of the aorta, and opens into the right atrium of the heart.

→(下大静脈は下肢および骨盤と腹部の器官の大部分から血液を受ける本幹で、第5腰椎体の右側で左右の総腸骨静脈の合流として始まり、このあと脊柱に沿って大動脈の右側を上行、肝臓の後面をこれに接して通過し、第八胸椎の高さで横隔膜の大静脈孔を貫いて胸腔に入り、ただちに右心房にそそぐ。下大静脈に流入する枝には総腸骨静脈、下横隔静脈、第3・第4腰静脈、肝静脈、腎静脈、右副腎静脈、右精巣静脈、右卵巣静脈、蔓状静脈叢などがある)

- 710_21【Groove for vena cava大静脈溝;下大静脈窩 Sulcus venae cavae; Fossa venae cavae caudalis】 Deep furrow lodging the vena cava.

→(大静脈溝は大静脈をいれる深い溝。)

- 710_22【Suprarenal Impression on liver副腎圧痕;副腎圧痕;腎上体圧痕(肝臓の) Impressio suprarenalis hepatis】 Impression formed by the right suprarenal gland on the bare area of the liver to the right of the inferior vena cava.

→(副腎圧痕は下大静脈に近くその右方、無漿膜野にある右副腎の圧痕。)

- 710_23【Posterior part of diaphragmatic surface of liver後部(肝臓の横隔面の) Pars posterior (Facies diaphragmatica hepatis); Facies posterior】 Posteriorly facing area of the diaphragmatic surface.

→(肝臓の横隔面の後部は後方へ向く横隔面の部分。)

- 710_24【Peritoneum腹膜 Peritoneum】

→(腹膜は中皮と不規則な結合組織の薄い層からなる漿膜で、腹壁の内面(横隔膜の下面・骨盤壁の内面も含む)を被い、さらに腹腔・骨盤腔にあるいろいろな臓器の表面を包む。腹壁の内面を被う腹膜を腹膜を壁側腹膜といい、臓器の表面を被う腹膜を臓側腹壁という。)

- 710_25【Renal impression on liver腎圧痕(肝臓の) Impressio renalis hepatis】 Impression produced by the right kidney on the visceral surface of right lobe of liver. It extends into the bare area.

→(肝臓の腎圧痕は右腎が右葉臓側面につく圧痕。)

- 710_26【Right sagittal fissure右矢状裂;右矢状窩 Fissura sagittalis dextrae; Fossae sagittales dextrae】

→(")

- 710_27【Fossa for gallbladder胆嚢窩 Fossa vesicae biliaris felleae】 Depression on the visceral surface of the liver for the gallbladder.

→(胆嚢窩は肝臓の臓側面にある胆嚢をいれる凹み。)

- 710_28【Right lobe of liver右葉(肝臓の) Lobus hepatis dexter; Lobus dexter (Hepar)】 Traditionally the part of the liver to the right of the attachment of the falciform ligament on the diaphragm.

→(肝臓の右葉は厚く大きく肝臓の約4/5を占める。左葉との境は下大静脈と胆嚢底をむすぶ線に一致する。)

- 710_29【Visceral surface of liver臓側面;内臓面;下面(肝臓の) Facies visceralis hepatis; Facies inferior】 Partly concave posteroinferior surface of the liver that faces the viscera.

→(肝臓の臓側面は後下面で、いろいろの臓器に接するので、それに応じて浅い凹み(圧痕)がみられる。左側、すなわち左葉の下面には胃による胃圧痕、食道による食道圧痕がある。右側(右葉の下面)には、十二指腸・右結腸曲・右腎臓・副腎に接する十二指腸圧痕・結腸圧痕・腎圧痕・副腎圧痕がある。臓側面の中葉、すなわち右葉の左端部には、H状の溝がある。Hの横棒にあたる凹みは肝門で、肝臓に出入りする脈管(肝動脈・門脈・リンパ管)・神経・肝管が通るところである。Hの左脚にあたる縦溝は左葉と右葉との境界になる深い矢状裂で、前部は肝円索裂といわれ肝円索をいれ、後部は静脈間索裂で静脈間索をいれる。Hの右脚にあたる縦溝は浅い凹みで、前部は胆嚢窩で胆嚢をいれ、後部は下大静脈をいれる大静脈溝である。H状の溝で囲まれ、肝門の前方にある長方形の部は方形葉といわれ、胃の幽門と十二指腸の始部とに接する。肝門の後方にある部は小さく不規則形で、尾状葉といわれ、横隔膜・網嚢の上部に面する。尾状葉は前方に乳頭突起を出し、右前方には尾状突起を出して右葉に連なる。尾状葉は尾のような尾状突起をもつので、そのように名づけられた。)

- 710_30【Colic impression on liver結腸圧痕(肝臓の) Impressio colica hepatis】 Impression on the right lobe of liver to the right of the fundus of gallbladder produced by the colon.

→(結腸圧痕は胆嚢の右側、右肝葉にある結腸の圧痕。)

- 710_31【Gallbladder胆嚢;タンノウ Vesica biliaris; Vesica fellea】 Pear-shaped organ measuring 8-12 cm in length.

→(胆嚢はナスビの形のふくろ(長さ約9cm、太さ約4cm)で、胆汁を貯える。肝臓の下面の下面にあって、胆嚢窩に浅くはまりこんでいるので、肝臓の下面の被膜と共通の結合組織でおおわれ、下面と底は腹膜におおわれる。胆嚢の底はふくろの底の部分、体はふくらみの部分、頚は細くなった部分である。底が前方に向き、肝臓の下縁から少し前に突出している。頚がうしろ向き、胆嚢管につながる。胆嚢の内面には網状のひだが突出し、丈の高い単層円柱上皮でおおわれる。上皮細胞は粘液分泌を行う。よく発達した筋層がある。胆嚢管は長さ約3cmのやや迂曲する管で、内腔にらせん状に突出するひだがあり、らせんひだとよばれる。胆管と合流して総胆管となる。肝管を流れてくる胆汁は、通常、胆嚢管にはいって胆嚢に貯えられ、必要に応じて胆嚢管から総胆管を経て必要に応じて胆嚢管から総胆管を経て十二指腸に放出される。とくに食事が十二指腸に達すると、十二指腸壁から血中にコエシストキニンが放出され、このホルモンの左葉で胆嚢が収縮し、胆汁が排出される。)

- 710_32【Cystic duct胆嚢管 Ductus cysticus】 Duct that drains the gallbladder. It joins the common hepatic duct to form the bile duct.

→(胆嚢管は直径が3mmほどの細い管で弓状をなして走り、長さは3~4cmある。その起始には粘膜面にラセンヒダがあるが、総胆管に近い部分では内面は比較的平坦である。胆嚢管は基本的には胆嚢と同じ組織構成を有し、胆嚢管に連なる。胆嚢管の粘膜にはハイステルのラセン襞が形成されて一種のバルブの働きと管の内圧が変化しても胆嚢管の変形を防ぐ働きをしている。)

- 710_33【Bile duct; Common bile duct総胆管;胆管 Ductus choledochus; Ductus biliaris】 Duct draining the gallbladder that is formed by the union of the common hepatic and cystic ducts and passes to the major duodenal papilla.

→(総胆管は肝管と胆嚢管の合流点から十二指腸下行部の内側面に下行する6~8cmの管で、肝十二指腸間膜の中を、肝固有動脈、門脈と伴行する。十二指腸に終わる手前で膵頭を貫き、膵管と合流する。膵頭癌に際して総胆管が圧迫されて黄疸を起こすことは、この局所解剖学的関係による。総胆管は膵管と合流するところ、あるいはその直後に胆膵管膨大部をつくったのち、大十二指腸乳頭において十二指腸に開口する。総胆管の内面は単層円柱上皮で覆われ、固有層には小さい胆管粘液腺がある。筋層はおよそ内輪外斜の走行を示すが、とくに総胆管の下部では輪走筋が発達して、総胆管括約筋とよばれる。また胆膵管膨大部には(胆嚢管)膨大部括約筋が発達している。オッディーの括約筋の名で親しまれるこの筋は、消化管ホルモンや神経の作用を受けながら、胆汁と膵液の放出の肝門をなしている。)