Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

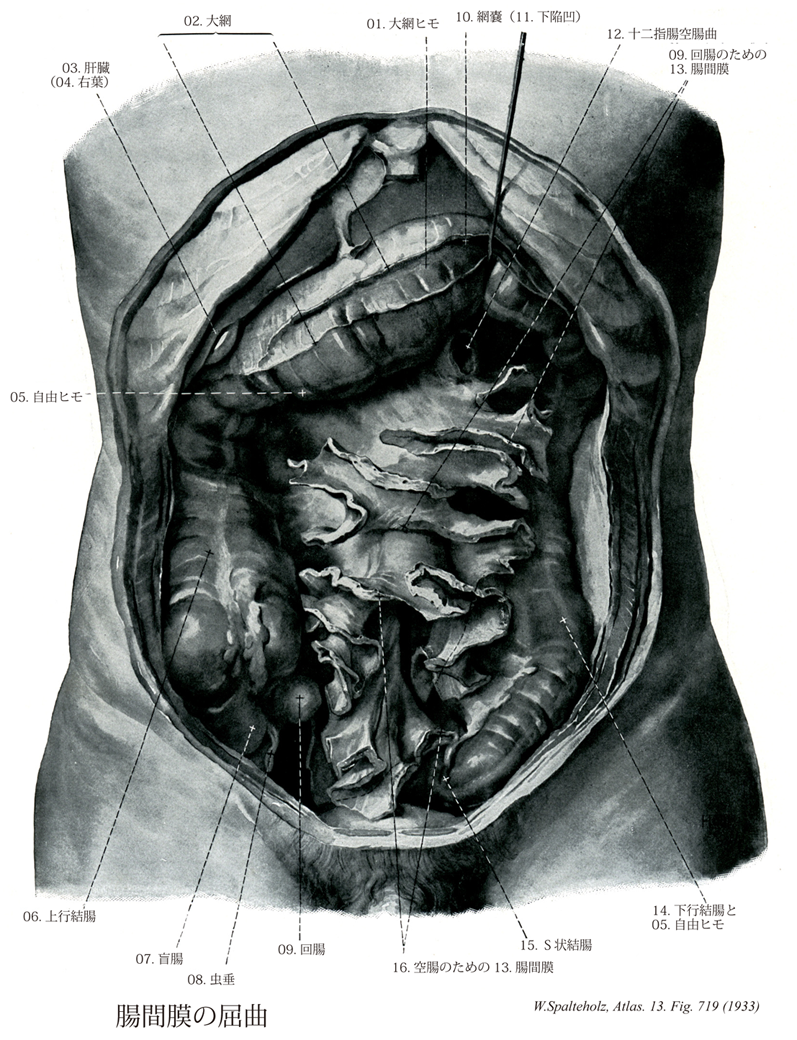

719

- 719_01【Omental taenia大網ヒモ Taenia omentalis】 Tenia located at the attachment of the transverse colon to the greater omentum. It is located in the posterolateral part of the ascending and descending colon.

→(大網ヒモは大網がつくところにある横行結腸のヒモ。)

- 719_02【Greater omentum大網 Omentum majus】 It extends from the greater curvature of stomach, draping over the intestinal loops like an apron. It is fused with the transverse colon and mesocolon.

→(大網は胃の大弯から広がっている腸管の表面にエプロンのように下垂している二重の腹膜葉。横行結腸および結腸間膜に癒合しているが自由に移動できる。横行結腸を越え、下腹部の小腸の迂曲部の前まで広がることがよくある。他の例では腹膜腔の陥凹部に強く引き込まれていることがある。大網のうち胃の大弯と横行結腸との間に広がる部分は胃結腸間膜と呼ばれる。胃に分布する大弯の血管弓が大網の付着部に存在する。大網は左方で脾臓の脾門に続き、この部分を胃脾間膜と呼ぶ。大網には脂肪と免疫系の細胞が多く、乳斑を形成している。大網は腹膜腔内の炎症による被包に巻き込まれることがよくあるが、その場合癒着したり、腹部臓器とともに大きくなったりする。)

- 719_03【Liver肝臓 Hepar】 Organ located in the upper right side of the abdomen in the hypochondrium. Its inferior border runs from the upper left to the lower right through the epigastric region. In healthy subjects its border does not reach below the costal margin. It moves with respiration and is thus palpable.

→(肝臓は身体内の最大の腺であり多様な機能を営むが、それを①胆汁の生産と分泌(腸管内へ)を行う、②炭水化物、脂肪、蛋白の代謝活動、③胃腸管から血液中に進入した最近や異物を細くする、とう3点に要約することができる。(1)位置と形状:肝臓は右上腹部ある巨大な消化腺で、重さは男で1,400g、女で1,200gほどある。色は暗赤褐色で、これは充満する血液によるものである。肝臓の表面が平滑で光沢に富むのは腹膜(の臓側葉)におおわれているからである。肝臓の上面は横隔膜の下面に接して丸く膨らみ、横隔面と呼ばれる。横隔膜上の心臓に対応して、浅い心圧痕をみる。からだの正中にほぼ相当して、横隔面を大きい右半と小さい左半に二分する肝鎌状間膜が走る。これは肝臓の表面を被う腹膜が左右から翻転しながら寄り合い、その間に線維性の結合組織をいれるもので、肝臓を横隔膜から吊り下げる役をしている。このようにして横隔膜と肝臓は平滑な腹膜で自由に滑り動くようになっているが、後部のせまい領域では、両者が線維性結合組織によって密着して活動性に欠ける。肝臓表面のこの領域を無漿膜野(裸の領域Area nuda--腹膜に包まれていない--の意)という。無漿膜野は前方へ細く張り出して肝鎌状間膜につづき、左右へ細く伸びて左三角間膜と右三角間膜になる。左三角間膜の端は、肝臓の左上端を横隔膜につなぐ索をなして線維付属(Appendix fibrosa hepatis)とよばれる。肝臓の上面と下面の境界は前方でうすくするどい縁をなし、下縁(または前縁)とよばれる。上腹部を斜め右下方へ走る一線をなし、触診することができる。これと右肋骨弓の交点に胆嚢の底が腹壁直下に頭を出している。下縁の正中部には肝円索切痕とよぶ切れこみがあって、肝鎌状間膜をはさんでいる。肝臓の下面は上腹部の内臓に面するので、臓側面とよばれる。ここには矢状方向に走る2条のくぼみと、それを横に結ぶくぼみがHの字をなしている。Hの左縦線は前方の半分が肝円索をいえる肝円索裂、後方の半分が静脈管索をいれる静脈管索裂である。Hの右の縦線には前方に、胆嚢の上面をおさめる胆嚢窩があり、後方に大静脈をおさめる大静脈溝がある。H字の横線に当たる溝は肝門で、門脈、固有肝動脈、肝管のほか多数のリンパ管と若干の神経が通っている。肝鎌状間膜、肝円索裂、静脈管索裂によって、肝臓は大きい右葉と小さい左葉に分けられる。肝臓の臓側面では、右葉(広義)が胆嚢窩、大静脈溝、肝門によって狭義の右葉、中央前方の方形葉、中央後方の尾状葉に分けられる。尾状葉は全科法へ乳頭突起を出し、前右方へ、肝門の後縁に沿って尾状突起を出す。乳頭突起に対峙して左葉から小綱隆起が張り出し、両者の間に小綱をはさむ。(2)肝臓の構築:肝臓の表面は大部分腹膜をかぶり、その下に線維性の結合組織がある。この結合組織は大血管とともに肝臓内に侵入し、血管周囲線維鞘をつくる。ギリソン鞘(Glisson's sheath)ともよばれる。肝臓の実質は径1mm前後の短六(ないし五)角柱の肝小葉を構造単位として成り立っているが、肝門からはいる肝固有動脈と門脈の枝はグリソン鞘を伴って、この肝小葉の稜線(三つの肝小葉の合するところ)に沿って走るこの動静脈を小葉間動・静脈とよぶ。肝小葉の角柱の中心を貫いて中心静脈という太い毛細血管が走り、その周囲に肝細胞の板が放射状に配列する。肝細胞板(hepatic cell plates)は分岐し、吻合し、あなをもち、すきまに洞様毛細血管(sinusoidal capillaries)をいれている。小葉間動静脈の枝は小葉の洞様毛細血管に注ぎ、中心静脈から、小葉下静脈(Vena sublobularis)とよばれる小静脈を経て下大静脈へと流れていく。肝細胞板の中に、肝細胞のあいだを縫って走る細管系が毛細胆管(bile capillary)であって、肝細胞の産生する胆汁を運ぶものである。毛細胆管は肝小葉のへりで小葉間胆管とよばれる小導管に注ぎ、グリソン鞘の中を合流しつつ肝門へ向かう。(3)肝臓と血管:肝臓は門脈の番人というべき器官である。すなわち消化管から送られてくる血液中に余分の糖分があればグリコゲンとして貯え、有害物質があれば分解、解毒する。脾臓から送られる破壊血液のヘモグロビンをビリルビンに変えて胆汁中に排泄する。門間区によって運ばれてくる膵臓のホルモンは、肝細胞でのグリコゲンの産生とブドウ糖への分解を調節する。しかし、門脈血は酸素に乏しい静脈血であるから、肝臓は動脈血を固有動脈にあおがねばならない。胎生期においては、臍から前腹壁を上行して肝臓の下面に達する臍静脈(Vena umbilicalis)が、肝門で門脈と合して、そのまま肝臓の下面を後方へ走り、下大静脈に注ぐ。細静脈と下大静脈のこの短絡路を静脈管またはアランチウス(Arantius)の管と称する。生後、胎生期の循環路は閉鎖し、結合組織索として残る。臍静脈の遺残が肝円索、静脈管の遺残が静脈管索である。 (解剖学事典 朝倉書店より引用) 肝臓の生理 肝臓は重要な機能を営む器官であり、肝臓を楔状すると12時間前後で低血糖で死亡するといわれている(動物実験では70%の肝切除でも数週で機能が正常になるといわれている)。)

- 719_04【Right lobe of liver右葉(肝臓の) Lobus hepatis dexter; Lobus dexter (Hepar)】 Traditionally the part of the liver to the right of the attachment of the falciform ligament on the diaphragm.

→(肝臓の右葉は厚く大きく肝臓の約4/5を占める。左葉との境は下大静脈と胆嚢底をむすぶ線に一致する。)

- 719_05【Free taenia; Free tenia自由ヒモ Taenia libera】 Free tenia between the mesocolic and omental teniae.

→(自由ヒモは間膜ヒモと大網ヒモの間にヒモ。)

- 719_06【Ascending colon上行結腸 Colon ascendens】 Part of the colon that ascends retroperitoneally on the right side of the body.

→(上行結腸は右腸骨窩において第5腰椎の高さで盲腸上端からおこり、上行して肝臓の右葉下面にある、右結腸曲までの15~20cmの結腸。前面と側面は腹膜でおおわれて腸間膜はない。)

- 719_07【Caecum; Cecum盲腸 Caecum; Cecum; Intestinum caecum】 Initial segment (ca.7 cm) of the large intestine below the opening of the ileum.

→(大腸の起始部で回盲弁の高さから下方へ膨隆した深さ6cm、幅7cmの盲嚢で右腸骨窩に位置する。その外表は腹膜で完全に(ときに不完全に)おおわれており、わずかに可動性である。壁は大腸中、最も薄く、ガスの充満によって膨大しやすい。結腸ヒモは前、後、左側面にみられる。下端後左方から虫垂が突出している。回腸が盲腸へ開口する部位、回盲口は、盲腸と上行結腸の境でその左後壁に位置する。この開口部には上唇と下唇からなる回盲弁があり、内容の逆流を不正でいる。上唇と下唇はおのおのの両端が互いに合して盲腸内面に輪状に走る回盲弁小帯という提状の高まりをつくっている。盲腸と虫垂は派生学的に中腸の遠位側半部に生じる小さな膨出、すなわち盲腸芽(網腸憩室)から生じる。網腸憩室の近位部は太く盲腸となり、先端部は発達が悪く細く管状の虫垂になる。盲腸は始め上方にあるが、結腸の近位部が成長とともに長く伸びるので、盲腸も下行する。)

- 719_08【Appendix; Vermiform appendix虫垂 Appendix vermiformis; Processus vermiformis】 Cecum appendage that is usually 9 cm long and contains abundant lymphatic tissue.

→(虫垂は、盲腸の内側下部からでて、盲端に終わる細長い腸であるが、長さ6~15cm、直径は6~10mmである。虫垂は腹膜に包まれる。腹膜は三角形を呈する腹膜ヒダ、すなわち虫垂間膜をつくり、回腸末端部の腸間膜の腹膜後葉に連なる。その起始部を体表へ投射した点がいわゆるマクバーネー点(MacBurney's point)(上前腸骨棘と臍を結ぶ線上で外側3分の1の点)である。虫垂の起始部、虫垂口は盲腸の三つの結腸ヒモが集まっておわる部位であるから、手術時に結腸ヒモに沿って下行すれば容易に虫垂に達することができる。虫垂の位置は盲腸の後方へあるもの74%、内下方へ向かうもの21%である。その形状や大きさは、個人によって著しく異なる。虫垂の内腔は狭く、しばしば老廃物等によって完全に閉鎖されていることがある。虫垂は、粘膜、粘膜下組織、筋層、漿膜によって構成されているが、粘膜固有層から粘膜下組織にかけて、リンパ小節が異常によく発達していることを特徴とする。)

- 719_09【Ileum回腸 Ileum; Intestinum ileum】 Terminal segment of the small intestine, about 3.5 m long.

→(回腸は腸間膜小腸の肛門側の5分の3で、空腸との境界は明確ではない。直径約2.5cmの可動性の管で、回盲弁を介して大腸の始まりの部分出る盲腸に続く。回盲弁は回腸から盲腸への内容物の流れを調節している。空腸に比してやや白色味を帯びる。回盲部から約60cmの口腔側に高さ約5cmの円錐状ないし円筒状の突出物が2%の頻度でみわれる。これは、胎生期における卵黄管の遺残物でメッケル回腸憩室という。腸絨毛は空腸に四角して少なく2500個/cm2で回腸の吸収上皮の表面積は5.3m2である。回腸には20~30個の集合リンパ小節がある。これをパイエル板といい、その表面には絨毛を欠く。)

- 719_10【Omental bursa; Lesser sac; Lesser peritoneal sac網嚢;腹膜の小嚢 Bursa omentalis】 Largest pocket within the peritoneal cavity, located behind the stomach and lesser omentum.

→(腹膜で囲まれた腔で、大部分は胃の後にある。 (Feneis))

- 719_11【Inferior recess of omental bursa下陥凹(網嚢の) Recessus inferior (Bursa omentalis)】 Peritoneal pouch between the stomach and transverse colon.

→(胃と横行結腸の間の盲嚢下方部分。場合によっては大網の前葉と後葉の間のこと。 (Feneis))

- 719_12【Duodenojejunal flexure十二指腸空腸曲 Flexura duodenojejunalis】 Flexure between the duodenum and jejunum.

→(十二指腸と空腸の間の弯曲。(Feneis))

- 719_13【Mesentery腸間膜;小腸間膜 Mesenterium】 Dorsal peritoneal fold enclosing vessels and nerves and protecting the supply of the small intestine against vascular torsion.

→(腸間膜は腸管が腹壁から遊離して存在する場合に、腹膜はその部の腹壁を離れて腸管の表面に達し、これを包んだのち再び腹壁にもどる。このため後腹壁と腸管の間に、往復2葉の腹膜が合した膜が生じ、大動脈と腸管の連絡路を提供する。この2葉の膜を腸間膜(広義)または総背側腸間膜と称し、部位により胃間膜、腸間膜(狭義)、結腸間膜などに区分する。①胃間膜mesogastriumは背側のみならず腹側にも間膜がある。②腸間膜は小腸間膜ともいい、空腸と回腸に付属し、その基部すなわち腸間膜根は第2腰椎の左側から右腸骨窩に斜走し、わずかに約15cmの長さをもつにすぎない。ここからおこった間膜はしだいに複雑なヒダを形成し、小腸への付着縁では数mの長さをもつに至る。③結腸間膜:発声の始め結腸前部にわたって存在するが、上行結腸間膜と下行結腸間膜は後壁腹側膜と癒着してしまうので、横行結腸とS状結腸だけに間膜が遺残する。横行結腸間膜はその基部が第2腰椎高さで膵下縁を横走し、大網後葉と付着して網嚢の底部を形成する。S状結腸間膜は腹腔の左下部にあり、その逆波逆V字形をなす。なお、盲腸は間膜を欠くが、虫垂は回腸終末部と連絡するヒダを有し、それを虫垂間膜と称する。)

- 719_14【Descending colon下行結腸 Colon descendens】 Retroperitoneal segment of the colon extending along the left side of the body between the splenic flexure and sigmoid colon.

→(下行結腸は左結腸曲から下行し、左腸骨窩においてS状結腸へ移行する。長さ25~30cmで、左結腸曲からほぼ垂直に下行し、左結腸窩でS状結腸に移行する。下行結腸は、上行結腸に比べて、細く、前方には大網・小腸があり、後方には左腎臓の外側縁・腰方形筋・腸骨筋・大腰筋が接する。上行結腸と同様腸間膜を欠き後腹壁に固定されている。下行結腸に沿って結腸傍溝が走る。とくに外側の傍溝は下方で骨盤腔に連なり、上方では横隔結腸ヒダで境される。)

- 719_15【Sigmoid colonS状結腸 Colon sigmoideum】 Intraperitoneal segment of the colon between the descending colon and rectum.

→(S状結腸は骨盤上口と第3仙椎との間で、S状の曲線を描いて下行する部分。下行結腸下端からS字状に屈曲下行して内下方へ向かい、第3仙椎の前方で直腸へ移行する。長さ30~45cmである。ほぼ左側の腸骨稜の高さに始まり、左外腸骨動脈の前を不規則なS状をえがいて下行し、直腸に移行する。S状結腸の走行は一般に不整なS状で、2箇所で弯曲する。すなわち、まず骨盤の左側壁に接して下行し、ついで弯曲し小骨盤内を内上方に走り、再び弯曲して下走し、仙骨前面で第3仙椎の高さにおいて直腸に移行する。S状結腸は、成人では骨盤内にあるが、小児では骨盤がなお小さいので腹部にある。)

- 719_16【Jejunum空腸 Jejunum; Intestinum jejunum】 Middle segment of the small intestine, extending about 2.5 m from the duodenojejunal flexure.

→(空腸は剖検に察してしばしば空虚であったため「空」とう意味からnestisとよばれ、のちjejunumとなった。十二指腸と回腸の間長さ約2.4cm、直径約2.7cm、の小腸部分。十二指腸空腸曲で十二指腸と境される。一方、回腸との境は明瞭ではない赤みを帯び、可動性で幅広い腸間膜を介して後腹壁の腸間膜根に付着している。壁の厚さは回腸に比してやや厚く、輪状ひだが大きくてよく発達しており、血管分布が豊富で動脈弓が少なく、直細動脈が長い。腸絨毛は十二指腸と同様3600個/cm2。空腸の吸収上皮面績は37m2に達する。粘膜固有層には孤立リンパ小節が発達する。腸腺の底部にはエオジンに好染する顆粒をもつパネート細胞がみられる。また腸腺の下半分には腸クロム親和細胞が多数分布し、セロトニンを分泌する。その他消化器ホルモンの分泌細胞を混ずる。)