Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

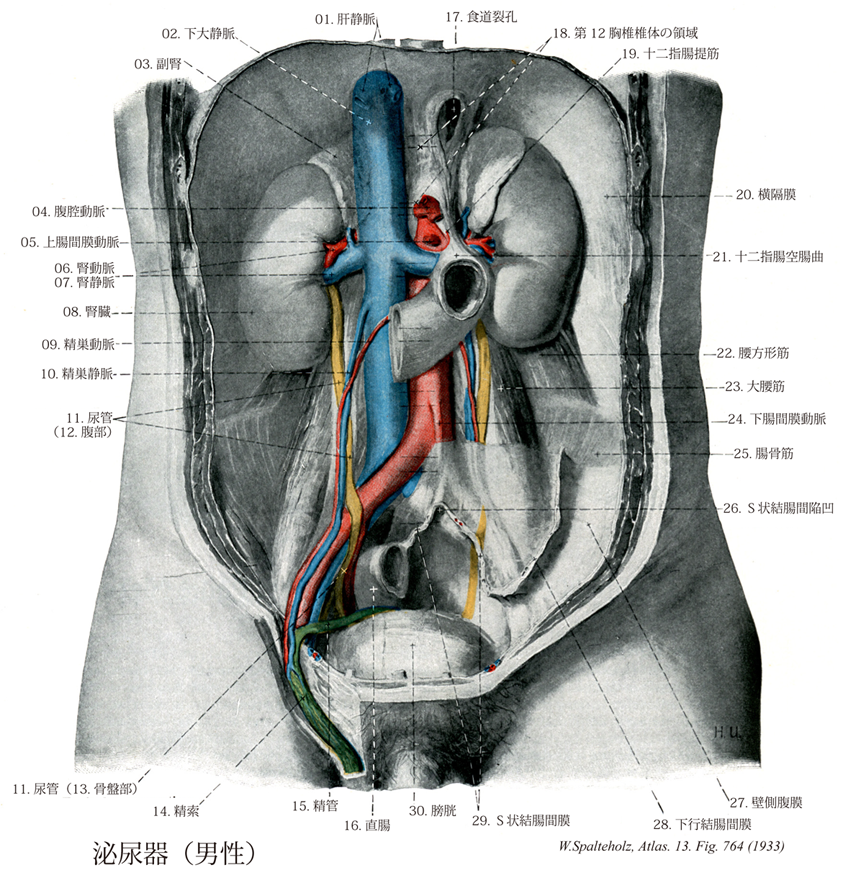

764

- 764_00【Urinary system泌尿器系 Systema urinarium】

→(尿の生成とその排出を行う器官系で排泄器とも呼ばれる。栄養分の燃焼によって生じる分解産物のうち、炭酸ガス以外の物質(主として含窒素化合物)を尿として体外に出す。泌尿器の主体は腎臓で、尿はそのなかで生成されるが、それに尿管・膀胱・尿道などの尿路が付属している。)

- 764_01【Hepatic veins肝静脈;肝臓静脈 Venae hepaticae; Venae hepaticae revehentes】 Short veins of the inner liver.

→(肝静脈は肝小葉の中心静脈に由来する静脈は、次いで肝内で小葉間結合組織の中を走る小葉下静脈(sublobular vein)となり、これらが集まって通常3本の太い肝静脈となる。これらを右肝静脈、中肝静脈、左肝静脈という。これら3本はそれぞれ独立して別々に肝臓の後面で下大静脈にそそぐが、通常は左肝静脈と中肝静脈は合して1本となって下大静脈にそそぐことが多い。右肝静脈は右葉よりの血液を集め、左肝静脈は左葉より、また中肝静脈は主として方形葉より血液を集める。なお尾状葉からの血液は独立して下大静脈へ、あるいはまた右または左肝静脈にそそぐ。)

- 764_02【Inferior vena cava下大静脈 Vena cava inferior; Vena cava caudalis】 It arises at the union of the right and left common iliac veins, lies on the right side of the aorta, and opens into the right atrium of the heart.

→(下大静脈は下肢および骨盤と腹部の器官の大部分から血液を受ける本幹で、第5腰椎体の右側で左右の総腸骨静脈の合流として始まり、このあと脊柱に沿って大動脈の右側を上行、肝臓の後面をこれに接して通過し、第八胸椎の高さで横隔膜の大静脈孔を貫いて胸腔に入り、ただちに右心房にそそぐ。下大静脈に流入する枝には総腸骨静脈、下横隔静脈、第3・第4腰静脈、肝静脈、腎静脈、右副腎静脈、右精巣静脈、右卵巣静脈、蔓状静脈叢などがある)

- 764_03【Suprarenal gland; Adrenal gland副腎;腎上体 Glandula suprarenalis; Corpus suprarenale】 Gland arising from two components, resting like a ca. on the medial part of the superior pole of the kidney.

→(副腎は小形で、扁平な内分泌腺であり、腎臓の上極近くに位置する。哺乳類では、副腎は機能の異なる2種類の内分泌組織よりなり、発生学的には異なる由来のものである。下等動物の種によっては、これらの2要素は個別の内分泌腺として存在する。2種類の要素とは副腎皮質と副腎髄質である。)

- 764_04Haller's tripus【Coeliac trunk; Celiac trunk; Celiac artery腹腔動脈 Truncus coeliacus; Arteria coeliacus】 Frequently a common trunk of the left gastric, common hepatic, and splenic arteries at the level of the twelfth thoracic vertebra. The left gastric artery ca. also branch off of the aorta earlier.

→(腹腔動脈は横隔膜直下の腹大動脈より起こり、左胃動脈、総肝動脈、脾動脈の共通幹で、第十二胸椎の高さにある。)

- 764_05【Superior mesenteric artery上腸間膜動脈 Arteria mesenterica superior】 Second unpaired aortic branch. It arises about 1 cm below the celiac trunk at the level of the first lumbar vertebra. It initially runs behind the pancreas, then on the uncinate process and gives off branches to the mesentery and mesocolon. It supplies the head of pancreas, the small intestine as far as the superior part of duodenum, and the colon up to the splenic flexure.

→(上腸間膜動脈は腹腔動脈の約1~2cm下方(第1腰椎の高さ)で、腹大動脈の前側から起こる。動脈ははじめ膵臓の後ろを走り、膵臓の頭の左側に沿って前方に出て、十二指腸水平部の前面を下行し、小腸間膜のなかに入る。小腸間膜内で、左方にやや凸のカーブを描いて右腸骨窩に向かって下行し、下膵十二指腸動脈、空腸動脈、腸骨動脈、回結腸動脈、虫垂動脈、右結腸動脈、中結腸動脈に分布する。上膵十二指腸動脈、左結腸動脈と吻合する。)

- 764_06【Renal artery腎動脈 Arteria renalis】 Artery usually arising in front of the first lumbar vertebra and passing to the kidney after ramifying.

→(腎動脈は上腸間膜動脈の約1cm下方(第2腰椎の高さ)で腹大動脈から左右両側にほぼ直角にでて、腎門に向かって横走する。右腎動脈は左腎動脈に比べてやや長く、下大静脈・膵島・十二指腸下行部の後ろを右方に走る。左腎動脈は膵体の後ろを左走する。腎動脈は腎門近くで前枝と後枝とに分かれる。前枝は後枝より大きく、2~3本で腎盂の前を走り、さらに上下に分岐するので、全体で約4本の枝に分かれる。後枝は腎盂の後ろを走る。このように、腎動脈は一般に約5本の枝に分岐する。これらの分枝は、それぞれ、終動脈で、各枝の分布域は他の分布域との間に吻合をもたない。このような各動脈を区域動脈といい、各分布域を腎区域という。こうして、腎臓は上区動脈、上前区動脈、下前区動脈、下区動脈および後区動脈の5区動脈に分けられる。区域動脈はさらに葉間動脈、弓状動脈、小葉間動脈に分かれる。)

- 764_07Burow's veins【Renal veins腎静脈 Venae renales】 Right and left veins from the kidney.

→(腎静脈は左右とも腎動脈の腹側にあり、腎門で数本の静脈が合流して腎門の中で形成される太い静脈で、第二腰椎の高さで下大静脈に直角にそそぐ。左は右よりも長く、大動脈の前を横切る。右側は通常、右腎のみより血液を集めるが、左の腎静脈には、左側から上位腰静脈、上行腰静脈、下横隔静脈と副腎静脈の共同幹、および精巣(♂)または卵巣(♀)静脈などがそそぐことが多い。)

- 764_08【Kidney腎臓;ネフロン Ren; Nephrons】

→(腎臓は尿を産生し、排泄する泌尿器の主要部で2つある。ソラマメの形ををした臓器(長さ約11cm、幅が約5cm、厚さ約3cm、重量約100g)で、脊柱の両側で後腹膜に位置する。腎門の高さはほぼ第2腰椎、右腎は左腎より半~1椎体低く、さらに腎の位置は呼吸にともない、1椎体ほど移動しうる。腎の上端は副腎に接し、右腎は肝、十二指腸、結腸、左腎は胃、膵、結腸などに前面で接する。腎は前後に扁平、上下に長く、前面・後面・上端・下端を区別する。外側縁は鈍で凸弧を描き、内側縁はくぼみ、その中央が腎門で、血管、尿管などが出入りする。腎門を入れると、腎実質にかこまれてくぼみがあり、これを腎洞という。腎洞には腎洞静脈、腎杯をいれるほか、残りの隙間には脂肪が詰まる。腎の周囲を直接にかこむ脂肪層を脂肪被膜とよび、腎の表面付着して腎を被う線維に富んだ膜を線維被膜とよぶ。腎実質を皮質と髄質とに分ける。皮質は横断面で顆粒状を示し、通常髄質より暗色、ときに淡色で、腎小体の存在で特徴づけられる。髄質は10個前後のピラミッド上の腎錐体からなり、錐体底は皮質側に向き、錐体の項は腎乳頭として、小腎杯の中へ突き出る。髄質の断面は集合管の走向のために生ずる線条構造を示す。錐体と錐体の間にのびだして、隠す遺体を分離している皮質の部分を腎柱という。ニューロン腎乳頭の表面に篩状野があり、ここには集合管が合流して形成された乳頭管が開口する。個々の乳頭管の開口部を乳頭孔という。小児では腎表面に腎葉を分ける溝が認められる。このような腎を葉状腎といい、通常一つの錐体とそれをかこむ皮質とから、一つの腎葉が形成される。小哺乳類では腎が一個の腎葉で構成される(単葉腎)。腎杯は尿路のはじまりの部分で、内腔と腎乳頭から分泌された尿が流れる。2~3個の腎乳頭が皮筒の小腎杯に開き、2~4個の小腎杯が一つの大腎杯が集って腎盤(腎盂)となり、腎盤は尿管につづく。腎皮質を曲部と放線部は直尿細管、集合管、直細動静脈を主とする部分である。個々の放線を髄放線とよび、髄質から皮質表層へ向かって放線状に走る。腎皮質の構成単位を皮質小葉といい、小葉は一つの腎放線に所属するネフロン全体で構成される。または、小葉を一つの小葉肝動脈に属する領域のネフロン全体とみなす場合もある。いずれにしても各小葉間には結合組織性の境はない。すなわち皮質小葉はむしろ概念的な構造である。ネフロンは腎の排泄系の構造単位で細い血管の塊(糸球体)とそれを取り囲むBowman嚢(糸球体包)(この両方をあわせて腎小体とよぶ)、およびそれにつづく1本の尿細管よりなる。この単位は片側の腎で約100万個を数える。糸球体は輸入細動脈が分かれ何本かの毛細血管のループとなる。そして再び合して輸入細動脈となる。毛細血管は小孔のある内皮細胞と、厚い基底膜から成り、その外側にBowman嚢の臓側上皮の細胞がついている。この上皮は小さい突起(小足)を無数にもち、となりの上皮との間で小さい突起が交互に入り君で配列している。この上皮は足細胞ともよばれる。したがって原尿は血管内皮の小孔、基底膜、小足の間を通過して形成される。Bowman嚢は壁側上皮と臓側上皮とに分けられ、壁側上皮は扁平で尿細管が連絡する部位を尿曲といい輸入・輸出細動脈がはいるところ(血管極)の反対側である。尿細管はBowman嚢の尿極よりはじまる1本の管で次の部分を区別する。すなわち近位曲部尿細管、近位直部、Henleループ(細い部分と太い部分)遠位曲部である。ループの太い部分は遠位直部ともよばれる。この尿細管は、Henleのループの部分で髄質までのびる。腎小体のある位置が髄質に近いものほどループは長く皮質表層にあるものはループは短い。遠位曲部は必ずその腎小体の血管極の近くに位置する。この部分は糸球体に面する上皮は丈が高く密集していて緻密斑とよばれる。ネフロン系尿細管の末端は集合管にそそがれる。尿細管上皮細胞は近位、ループの細い部分と遠位の3カ所で特徴的に区別できる。近位部上皮細胞は隣接する相互の細胞質が互いに突起を出して咬み合っているため、光顕ではその境界が不明瞭である。管腔面には微絨毛が発達して刷子縁ともよばれる。糸球体、水解小体が多い。このため細胞質は産生染料で染まる。Henleループの細い部分は扁平で、短い微絨毛をもつ。遠位尿細管上皮は立方形で微絨毛の発達はよくない。基底部には隣接細胞の陥入が著明で、そのなかに長い糸球体が縦走している。集合管はネルフォン末端と2時的に連結したものでネフロンには入らない。)

- 764_09【Testicular artery♂精巣動脈(♂) Arteria testicularis; A. spermatica♂】 Artery arising at the level of the second lumbar vertebra. It crosses over the ureter and passes on the ductus deferens through the inguinal canal into the testes.

→(精巣動脈は大動脈より起こり、尿管枝、精巣挙筋動脈、精巣上体枝に分布し、精巣、尿管、精巣挙筋、精巣上体に分布する。腎動脈、下腹壁動脈、精管動脈の枝と吻合する。)

- 764_10【Testicular veins精巣静脈 Venae testicularis】

→()

- 764_11【Ureter尿管 Ureter】 Urinary duct situated in the retroperitoneum. It connects the renal pelvis with the urinary bladder, measures 25-30 cm in length and is about 3 mm thick.

→(尿管は全長約25~27cmで、上半分は腹腔内を走り腹部といわれ、下半分は骨盤内にあり骨盤部といわれる。腎盂につづき、腎臓から膀胱に至る管。輪層と縦層の平滑筋に囲まれた移行上皮によって裏打ちされ、外部は外膜でおおわれている。腎門の内下側から出て、大腰筋の前面を斜めに内下方に向かい、精巣(卵巣)動脈の後ろで、これと交叉して下行する。第四腰椎の高さで、総腸骨動・静脈の前を横切って骨盤内に入る。ついで、骨盤の側壁に沿って走り、最後に前内方にまたがって骨盤邸の上面を走り膀胱に開く。尿管はつぎの3箇所にやや細い狭窄部をもつ。すなわち、1.腎盂から尿管への移行部(上端部)、2.腹部から骨盤部への移行部(この部は総腸骨動・静脈と交叉し、尿管は腹膜と癒着している、3.膀胱壁を貫く部(尿管は膀胱壁を斜めに貫き、長さは約2cm)の3箇所である。)

- 764_12【Abdominal part of ureter腹部;腹腔部(尿管の) Pars abdominalis ureteris】 Part of the ureter located in the abdominal cavity, extending from the renal pelvis to the linea terminalis. During its course it runs on the fascia of the psoas muscle and posterior to the ovarian or testicular vessels.

→()

- 764_13【Pelvic part of ureter; Pelvic ureter骨盤部(尿管の);骨盤尿管 Pars pelvica ureteris】 Part of the ureter located in the pelvis, extending from the linea terminalis to the urinary bladder. At the pelvic inlet it lies in front of the divergence of the common iliac vessels and, in the male lesser pelvis, below the ductus deferens; in the female lesser pelvis below the uterine artery.

→()

- 764_14【Spermatic cord精索 Funiculus spermaticus】 It consists of the ductus deferens, its accompanying vessels, nerves and connective tissues, as well as coverings.

→(精索は精管が血管、神経とともに皮膜に包まれ、精巣上体から深鼡径輪に達するまでの約11.5cm長の紐状の構造。蔓状静脈叢、精巣動脈、脂肪、平滑筋などを含む。精索と子宮円索とは共に鼡径管を通っているが、その由来は同じではない。精索(精管)に相当するものは女性ではほとんど退化して、わずかに卵巣状態(の縦管)として残り、子宮円索は男性の精巣導帯gubernaculum testis(精巣の下端と陰嚢の皮膚をつなぐ結合組織で、ハンター導帯Hunter's gubernaculumとも呼ぶ)に相当する。このように由来の異なるものが男女で同じ場所を通っている原因は、女性では卵巣下降descent of ovariesが子宮の高さで止まり、卵巣が腹腔外に出てこないからである。)

- 764_15【Ductus deferens; Deferent duct精管 Ductus deferens; Vas deferens】 The course of the ca. 50 cm long ductus deferens is initially tortuous, then becomes straight. It is a continuation of the duct of epididymis, opening into the urethra.

→(精巣上体からはじまる精巣の分泌管で、精巣上体尾につづく精子を送る通路。精索中にある。全長約30cm(延ばせばその2倍)、膀胱底で紡錘状に膨れ、精管膨大部といい、内部に膨大部憩室を含む。膨大部の下端で、精嚢が精嚢排出管を経て合流し、これより遠位では精管は射精管と呼ばれ、尿道前立腺部後壁にある精丘の上で、尿道に開く。)

- 764_16【Rectum直腸 Rectum; Intestinum rectum】 Tenia-free 15 cm long segment extending between the sigmoid colon and anus.

→(直腸は消化管の末端部でS状結腸につづく大腸の一部である。結腸から直腸への移行はゆるやかで、仙骨中央部あたりがほぼ両者の境界となる。直腸は腸間膜を欠き、直腸ヒモを示さない部分である。直腸の下端は、骨盤隔膜を貫く寸前までで、それ以下は肛門管である。肛門管の直上部にあたる直腸窩部はふくらみ、ここを直腸膨大部という。膨大部上方には横走するヒダが2~3本認められ、直腸横ヒダといい、最も恒常的なものは右壁にあって、コールラウシュのヒダという。直腸ははじめ仙骨の曲がりに沿って前方に凹の間借りを示し、これを仙骨曲といい、下端近くでは前方に凸の曲がりを示し、これを会陰曲という。直腸壁の平滑筋の筋層のうち、重筋層と一部の輪筋層は周辺の臓器へとのび、直腸尾骨筋、直腸膀胱筋、直腸尿道筋などとよばれる筋束をなす。直腸が内容をいれて拡張すると、壁の伸展刺激は求心性神経線維によって仙髄に伝えられ、反射的に内容の排出、すなわち排便が起こる。このような排便中枢の中枢は仙髄(S2~4)にあり、肛門脊髄中枢anospinal centerといわれる。排便defecationのさいには、交感神経が抑制されるとともに、副交感神経の興奮が高まって、大腸の蠕動・収縮がおこり、内肛門括約筋は弛緩し、さらに陰部神経を介して外肛門括約筋も随意的に緩められる。そのほかに、腹壁の筋・横隔膜・骨盤隔膜を作る肛門挙筋の収縮によって腹圧が高められ排便を助ける。)

- 764_17【Oesophageal hiatus; Esophageal hiatus食道裂孔;食道孔 Hiatus oesophageus; Foramen oesophagicum】 Passageway for the esophageal and vagal nerves.

→(食道裂孔は大動脈裂孔の左前上方にある裂孔。第10胸椎の高さで、腰椎部の左脚と右脚とから起こる筋線維束でループ状に囲まれる。この裂孔には、食道の他に、左胃動脈の枝、迷走神経、左横隔神経の枝が通る。)

- 764_18【Body of 12th thoracic vertebra; Twelfth thoracic vertebral body第12胸椎椎体 Corpus vertebra (Vertebra thoracic XII)】

→()

- 764_19Treitz, Ligament of , Muscle of【Suspensory muscle of duodenum; Suspensory ligament of duodenum十二指腸提筋;十二指腸提靱帯 Musculus suspensorius duodeni; Ligamentum suspensorium duodeni】 Band of muscle and connective tissue fixing the duodenojejunal flexure, ascending, and horizontal parts to the diaphragm and coeliac trunk. It is normally made up of two portions.

→(Treitz靱帯とも呼ばれる。十二指腸空腸曲から上方に向かって、平滑筋を含む結合線維束が出て、横隔膜の右脚に付く。この平滑筋束は十二指腸提筋といわれ、十二指腸空腸曲を固定支持する。十二指腸空腸曲を横隔膜に固定する平滑筋索。 トライツ Treiz, Wenzel (1819-72)オーストリアの医師。十二指腸と空腸の間の後腹膜のヘルニアを記載(Hernia restroperitonealis, etc., 1857)。)

- 764_20【Diaphragm横隔膜 Diaphragma】 Dome-shaped musculofibrous septum dividing thoracic and abdominal cavities. I: Phrenic nerve.

→(横隔膜は胸腔と腹腔との境を作る膜状筋で、胸郭下口の周りから起こる。この起始部を腰椎部、肋骨部、胸骨部の3部に分ける。これらの部から出る筋束は全体として円蓋のように胸腔に盛り上がって集まり、中央部の腱膜につく。これを腱中心という。横隔膜の上面は胸内筋膜および胸膜と心膜、下面は横隔膜筋膜(横筋筋膜の一部)および腹膜(肝臓その他の臓器が接する部分を除いて)被われる。ドーム状の横隔膜は胸腔の床および腹腔の天井となる。閉鎖した筋腱様のしきりは哺乳類の特質である。横隔膜は最重要な呼吸筋である。筋素材は系統発生的に第3~5の頚部筋節から由来し、頚神経叢からの横隔神経(C4(3,5))に支配される。筋性横隔膜は腰椎部、肋骨部、胸骨部から形成される。)

- 764_21【Duodenojejunal flexure十二指腸空腸曲 Flexura duodenojejunalis】 Flexure between the duodenum and jejunum.

→(十二指腸と空腸の間の弯曲。(Feneis))

- 764_22【Quadratus lumborum muscle腰方形筋 Musculus quadratus lumborum】 o: Iliac crest, i: Twelfth rib, costal processes of lumbar vertebrae L1-L4. Draws ribs inferiorly, lateral flexion. I: Intercostal nerve of twelfth rib, lumbar plexus.

→(腰方形筋の起始は腸腰靱帯、腸骨稜の後部。停止は最後の肋骨の下縁、上位4個の腰椎横突起。機能として一番下の肋骨の下制(ひきさげ)、体幹屈曲の補助、一側単独で働くときは脊柱の側屈、呼吸運動の関与は疑問。神経支配は肋下神経、第1,2,3腰神経。動脈は腸腰動脈の腰枝から受ける。)

- 764_23【Psoas major muscle大腰筋 Musculus psoas major】 o: Lateral aspect of vertebral bodies T12 and L1-L4, costal process of L1-L5. I: Lumbar plexus.

→(横隔膜の内側弓状靱帯の後を走る大腰筋は浅深の2頭を持つ。浅頭は第12胸椎~第4腰椎の椎体と椎間円板から起こり、深頭は全腰椎の肋骨突起から起こる。これら2頭の間には腰神経叢の枝が何本も走っている。大腰筋は下方では腸骨筋と共に鼡径靱帯の後をくぐって腸腰筋の一部となって大腿に下る。)

- 764_24【Inferior mesenteric artery下腸間膜動脈 Arteria mesenterica inferior】 It arises at the level of the third and fourth lumbar vertebrae and passes leftward to the descending colon, sigmoid colon, and rectum.

→(下腸間膜動脈は腹大動脈の第三・第四腰椎の高さより起こり、左方へ向かい左結腸動脈、S状結腸動脈、上直腸動脈に分枝する。中結腸動脈、中直腸動脈と吻合する。)

- 764_25【Iliacus muscle腸骨筋 Musculus iliacus】 o: Iliac fossa, hip joint capsule. I: Femoral nerve, lumbar plexus.

→(腸骨稜の下方に腸骨筋膜に囲まれて存在する。腸骨窩に起始し、大腰筋との共同腱によって小転子前面と股関節嚢に停止する。腰神経叢によって神経支配され、大腿の屈曲の内旋に作用する。)

- 764_26【Intersigmoid recessS状結腸間陥凹 Recessus intersigmoideus】 Peritoneal recess on the left side of the body in the angle of the root of the sigmoid mesocolon. The ureter can be palpated here.

→(S状結腸間膜が後腹壁に付着するところは逆V状を呈し、左下方に凹む、この凹みはS状結腸間陥凹といわれる。)

- 764_27【Parietal peritoneum壁側腹膜 Peritoneum parietale】 Peritoneum lining the abdominal wall.

→(壁側腹膜は腹壁の腹膜。)

- 764_28【Descending mesocolon下行結腸間膜 Mesocolon descendens】 Peritoneal fold attached to the descending colon. It usually fuses with the posterior wall of the abdomen in the fourth month of embryonic development.

→(胎生4ヶ月に後腹壁と癒着する。(Feneis))

- 764_29【Sigmoid mesocolon; MesosigmoidS状結腸間膜 Mesocolon sigmoideum; Mesosigmoideum】 Peritoneal fold attached to the sigmoid colon.

→(S状結腸は腹膜で包まれる。腹膜はS状結腸間膜となる。間膜はS状結腸を後腹壁につり下げている。)

- 764_30【Urinary bladder; Bladder膀胱 Vesica urinaria】 Organ located beneath the peritoneum in the lesser pelvis posterior to the pubic symphysis. Its size varies depending on fullness, with the urge to evacuate the bladder occurring at about 350 ml. Even at maximum distension it remains below the level of the navel.

→(膀胱は腎臓で産生され尿管によって送られる尿を約350~500mlまたはそれ以上を一時的に貯える。平滑筋よりなり弾性に富む尿の貯留器官。膀胱は骨盤腔のもっとも前部にあり、恥骨の後ろに位置する。軽度に充満する時には、四面体を呈し、頂にあたるところを膀胱尖といい、錐体の底部にあたるところを膀胱底と呼ぶ。尖と底との間を膀胱体と呼ぶ。)