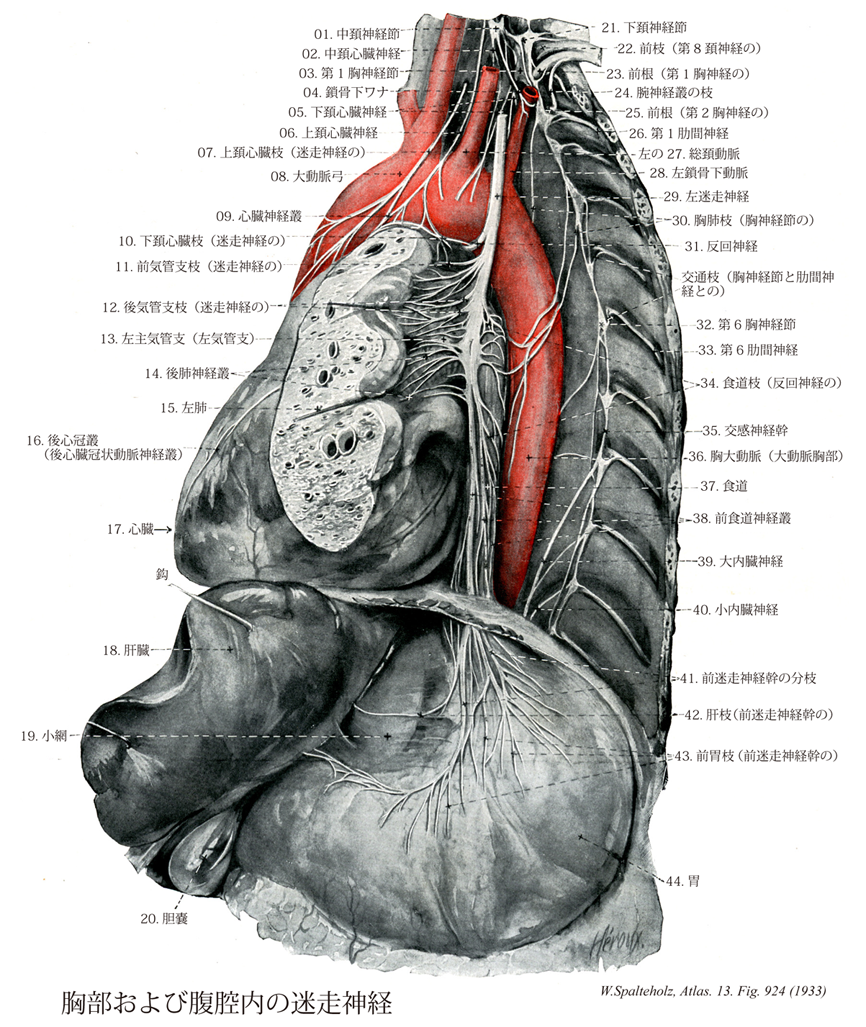

Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

924

- 924_01【Middle cervical ganglion; Middle cervical sympathetic ganglion中頚神経節 Ganglion cervicale medium】 Often very small cervical ganglion of the sympathetic trunk at the level of C6 that lies either anterior or posterior to the inferior thyroid artery.

→(しばしば非常に小さい。第六頚椎の高さで、下甲状腺動脈の前または後方にある。(Feneis))

- 924_02【Middle cervical cardiac nerve中頚心臓神経;中心臓神経 Nervus cardiacus cervicalis medius】 Branch from the middle cervical ganglion to the deep portion of the cardiac plexus.

→(中頚心臓神経は中頚神経節から下降する交感性節後線維束。総頚動脈の後ろを下行し、左側の鎖骨下動脈あるいは右側の腕頭動脈に沿って心臓神経叢に加わる。)

- 924_03【First thoracic ganglion; 1st thoracic ganglion第1胸神経節 Ganglion thoracicum I】

→()

- 924_03a【Thoracic ganglia; Thoracic sympathetic trunk胸神経節 Ganglia thoracica】 Eleven or twelve thickened portions of the thoracic sympathetic trunk.

→(胸部交感神経幹における幹神経節10~12個の総称名である。すべての胸神経節は白交通枝と灰白交通枝とを有し、前者は胸髄からの交感神経節前線維を通過せしめて後者は各胸神経節から怒る節後線維を脊髄神経系に送り出す道をなす。灰白交通枝に入らない節後線維群は胸神経節から直接内臓に向かう神経束を形成する。このような神経束には心臓に向かう胸心臓神経(第1~4胸神経節より出る)、腹部内臓に向かう大内臓神経(第5~9胸神経節より出る)と小内臓神経(第10~12胸神経節より出る)などが含まれる。大および小内臓神経内には交感神経節前線維もかなり含まれており、これらの神経は大内臓神経の内部に存在する小さな内臓神経神経節、またはより末梢側で腹部の動脈周囲神経節においてニューロンを交換して節後線維となる。胸神経節および白・灰白交通枝は内臓知覚(とくに痛覚)を脊髄に向かって伝える求心性神経線維の通路としても重要である。 交感神経幹には各肋骨にほぼ相当して小さな膨らみがある。これが胸神経節である。胸神経節の数は左右とも通常10~12個であるが、第1胸神経節は頚部の神経節と癒合して頚胸神経節(別名星状神経節stellate ganglion)を作っていることが多い。 )

- 924_04Vieussens, Anulus of【Ansa subclavia; Subclavian ansa鎖骨下ワナ Ansa subclavia】 Loop formed by fibers from the sympathetic trunk anterior and posterior to the subclavian artery.

→(鎖骨下動脈を前後に通るワナ。 (Feneis))

- 924_05Pavlov's (Pawlow) nerve【Inferior cervical cardiac nerve下頚心臓神経;下心臓神経 Nervus cardiacus cervicalis inferior】 Branch to the deep portion of the cardiac plexus.

→(下頚心臓神経は頚胸神経節から心臓神経叢に向かう神経。鎖骨下動脈の後側を下行し、心臓神経叢に加わる。)

- 924_06【Superior cervical cardiac nerve上頚心臓神経;上心臓神経 Nervus cardiacus cervicalis superior】 Fibers to the cardiac plexus at the aortic arch.

→(上頚心臓神経は上頚神経節から出て、腕頭動脈(右側)・総頚動脈(左側)に沿って下行して心臓神経叢に入る。)

- 924_07【Superior cervical cardiac branches of vagus nerve上頚心臓枝;上心臓枝(迷走神経の) Rami cardiaci cervicales superiores; Rami cardiaci craniale】 Branches to the deep part of the cardiac nerve plexus. They are given off to by the right and left vagus, sometimes at a very high level.

→(遠心性(大部分は節前)線維(それとおそらく求心性の線維も?)を、心臓神経叢の深部と心臓神経節に送る。)

- 924_08【Arch of aorta; Aortic arch大動脈弓 Arcus aortae】 It is located between the ascending and descending aorta. Its roof extends to the first rib at the left border of the sternum.

→(大動脈弓は上行大動脈につづく弯曲部であり(約5~6cm長)、肺動脈分岐部および左気管支をこえて左後方にまわり、第四胸椎体の左側で胸大動脈に移行する。)

- 924_09【Cardiac plexus; Cardiac nerve plexus心臓神経叢 Plexus nervosus cardiacus; Plexus cardiacus】 Autonomic nerve plexus formed by sympathetic and vagus nerve fibers at the base of the heart, especially around the aortic arch and at the root of the pulmonary trunk, as well as along the coronary vessels and between the aorta and tracheal bifurcation.

→(心臓神経叢は心肺内臓神経その他の内臓神経の吻合によって形成された広範囲の神経網工で、求心性および遠心性(交感・副交感)の線維を含み大動脈弓や肺動脈を囲んだ後、心房、心室、冠状動脈に分布する。)

- 924_10【Inferior cervical cardiac branches of vagus nerve下頚心臓枝;下心臓枝(迷走神経の) Rami cardiaci cervicales inferiores; Rami cardiaci caudales】 Branches passing on the right to the deep portion of the cardiac plexus and on the left accompanying the vagus nerve to the superficial part of the cardiac plexus.

→(遠心性(大部分は節前)線維(それとおそらく求心性の線維も?)を、右側では心臓神経叢の深部と心臓神経節へ、そして左側では心臓神経叢の浅部と心臓神経節に送る。)

- 924_11【Anterior bronchial branches of vagus nerve前気管支枝(迷走神経の) Rami bronchiales anteriores (Nervus vagus)】

→()

- 924_11a【Bronchial branches of vagus nerve気管支枝(迷走神経の) Rami bronchiales (Nervus vagus)】 Branches given off below the recurrent laryngeal nerve to the hilum of lung.

→(迷走神経の気管支枝は数本あって気管下部に分布し、また交感神経の枝と合して気管支の周囲に神経叢すなわち肺神経叢を作り、気管支の枝とともに肺中に入り込む。)

- 924_12【Posterior bronchial branches of vagus nerve後気管支枝(迷走神経の) Rami bronchiales posteriores (Nervus vagus)】

→()

- 924_13【Left main bronchus; Left bronchus左主気管支;左気管支 Bronchi principales sinister; Bronchus principalis sinister; Bronchus sinister】

→(左主気管支は直接気管からでる左の気管支幹部。)

- 924_14【Posterior pulmonary plexus後肺神経叢 Plexus pulmonalis posterior】

→()

- 924_14a【Pulmonary nerve plexus肺神経叢 Plexus pulmonalis】 Plexus lying anterior and posterior to the hilum of lung that supplies the bronchia, vessels, and visceral pleura.

→(肺神経叢は左右の肺門の前と後ろにあり、交感神経幹の心肺内臓神経と迷走神経の気管枝からつくられる2つの自律神経叢。気管と動脈に伴行して種々の枝が肺にはいる。)

- 924_15【Right lung左肺 Pulmo sinister】 Larger of the two lungs.

→(左肺は上・下の2葉から成っている。左肺の上葉の前内側縁には心切痕とう切れ込みがあり、その下の部分は下のような形をしているので小舌と呼ばれる。)

- 924_15a【Lungs肺 Pulmones】 The lungs occupy the greater part of the thoracic cavity.

→(肺は胸腔をみたす1対の半円錐形の実質臓器で、呼吸器系の主部をなす。肺においてガス交換が呼吸気と血液の間で行われる。右肺(1200cc, 600g)は左肺(1100cc, 500g)よりやや大きい。肺尖・肺底・肋骨面を区別する。肺尖は鎖骨の2~3cm上方に達する。肺底は横隔面に相当し、横隔膜の円蓋にしたがって陥凹する。肋骨面は胸郭の形にしたがって膨隆する。内側面は左右の胸膜腔を隔てる縦隔に向かう面であって、全体としてややくぼむが心臓に接する部分は深いくぼみをなす。このくぼみを心圧痕といい、とくに左肺に著しい。内側面のうち後方の胸椎に接する部分を椎骨部といい、椎骨部と前述の心圧痕以外の内側面の部分を狭い意味で縦隔部という。縦隔部のうち、ほぼ中央部の肺胸膜におおわれない部分を肺門といい、肺門に出入りする気管支、肺動静脈などは結合織により束ねられて肺根をなし、肺胸膜から縦隔胸膜へ移行する胸膜におおわれるため滑沢であるが、後上方から前下方に走る深い切れ込み(斜裂)がある。右肺ではそのほかに、肋骨面の腋窩腺で斜裂から分かれ、第4肋骨に沿ってほとんど水平に走る切れ込み(水平裂)があり、上葉と中葉が分けられる。各葉の相接する面を葉間面という。左肺を前から見ると上葉に心臓の存在による切れ込みをみる。これを左肺心切痕といい、その下方の上葉前下端の小さい突出部を左肺小舌という。幼児の肺は淡紅色を呈するが、年とともに吸入された塵埃、煙の炭疽粒子などにより、暗赤色に変わる。肺は複合胞状腺の形態を示し、喉頭・気管・気管支およびその枝が導管、肺胞が腺胞に相当する。気管支は葉気管支、区気管支、区気管支枝、細気管支と何回も分支する。細気管支の直径は1mm以下になり、この部にいたると粘膜上皮は多列繊毛円柱上皮から単層の円柱上皮となり、軟骨輪輪は不規則な軟骨小片となる。細気管支はさらに枝分かれして呼吸細気管支になると、気管軟骨はなくなり、上皮は単層立方上皮となる。壁のところどころから肺胞もふくらみ出ている。気道の末端は肺胞管で、多数の肺胞がこの管からふくらみ出ている。その行きどまりを肺胞嚢とよぶ。肺の栄養血管は気管支動静脈で、気管分岐部付近で胸大動脈から直接デル。栄養血管は細葉を最小単位として取り囲む。機能血管である肺動脈は右三室から出て気管支系とともに肺実質内に分布する。胎生期には肺動脈と大動脈弓との間に連絡(動脈管)があるが、出生後閉塞して動脈幹索となる。ガス交換を行った後の血液は肺静脈に集められ左心房に還る。)

- 924_16【Posterior cardiac coronary plexus; Posterior cardiac coronary nerve plexus後心冠叢;後心臓冠状動脈神経叢 Plexus coronarius cordis posterior】

→()

- 924_17【Heart心臓 Cor】

→(心臓は血液循環の原動力となる器官で静脈から血液を受け取り、動脈に送り出す中空の筋肉の器官。その壁は主として心筋組織でできている。心臓は心膜に包まれて、縦隔の前下部で左右の肺の間に置かれ横隔膜の上面にのる。全形を円錐にみたてると、その軸は後上右方(心尖)へ向かう。心臓の約3分2が正中線の左方、3文の1が右方にある。心尖(左心室の尖端)の拍動は第5肋間隙で左乳頭線のやや内側に触れる。心臓の内部は4部屋に分かれ(右と左の心房・心室)、心房中隔および心室中隔が左右を隔てる。各側の心房と心室は房室口を介して連なる。外面では、冠状溝が心房と心室の境をかこみ、前・後の室間孔は両親質の境をあらわす。これらの溝を冠状血管の主枝が走る。左右の心事は各心房の一部が前方に突出したもので、動脈管のねもとを両側から抱く形である。心耳の壁はうすく内面に櫛状筋が発達している。左心耳は右心耳に比べて格段に小さい。右心房には上大静脈・下大静脈そして冠状静脈洞が開く。前二者が開口する部域はもと静脈洞の右角に由来し内面が平滑である(大静脈洞)。この部域と右心耳との境目に分界稜が隆まる。これに体操して外側には分界溝があらわれる。心房中隔の右側面には卵円窩が卵円孔の閉じた跡を示す。左側面では前方よりに中隔鎌とよぶヒダ(卵円孔弁のなごり)がみえる。左心房は心臓の最背側に位置を占め、左右から各2本の肺静脈が ここに注ぐ。[心臓の弁]左・右心室の出入口それぞれ弁装置をそなえ、そのしくみにより血液が逆流するのをふせいでいる。右房室口には3枚の帆状弁があり三尖弁(右房室弁)、左房室口2枚あり僧帽弁(左房室弁)とよぶ。そして各心室の内面に乳頭筋という指状の高まり(右室では3群、左室では2群)があって、それが弁膜の縁と複数の腱索で結ばれている。心室が収縮するとき帆状弁は翻転することなく互いに接しあい房室口を閉じる仕組みである。心室の出口側は、肺動脈口(右心室より肺循環へ)および大動脈口(左心室より体循環へ)にそれぞれ3個のポケット形の半月弁がある。各弁膜の自由縁は中央が肥厚し(半月弁結節)、この両脇が薄くできている(半月)。3個のポケットが接し合うことによって動脈口は閉じる。このしくみは乳頭筋とは関係がない。心室中隔は大部分が筋性であるが、ただ一部(大動脈口の直下)に筋質を欠き薄くできた場所がある(膜性部)。これにつづき左心室と右心房とを隔てる膜性の構造があり、それを房室中隔とよぶ。左心室はビヤ樽形でその壁の厚さは右心室の側壁の約3倍。心室中隔は右室腔に向かってまるく凸面をなす。右心室の内腔はV字形であり、流入部と流出部とに分かれ、筋質の室上稜が両者を境する。右心室の流出部を動脈円錐ともよぶ。心臓は左側にあると思って思っている人が多いが、これは心尖拍動が左に触れられることから生じた誤解である。心臓は多少左にずれているとはいえ、縦隔の中部でほぼ正中に位置している。心臓の大きさは、生体では心室の収縮期systoleと拡張期diastoleで異なる。また心臓の位置も、呼吸運動に伴って横隔膜が上下するので、生体では絶えず移動しているわけである。深く息を吸い込むと、心臓は左右の肺に圧迫されるばかりでなく、横隔膜が下に下がるので、多少縦長になる。逆に息を深く吐いたときには、心臓はずんぐり形になる。心臓の大体の大きさとか位置や形は生体でも打診percussionによって知ることができ、その変化が色々な病気の診断の一つの手掛かりになる。)

- 924_18【Liver肝臓 Hepar】 Organ located in the upper right side of the abdomen in the hypochondrium. Its inferior border runs from the upper left to the lower right through the epigastric region. In healthy subjects its border does not reach below the costal margin. It moves with respiration and is thus palpable.

→(肝臓は身体内の最大の腺であり多様な機能を営むが、それを①胆汁の生産と分泌(腸管内へ)を行う、②炭水化物、脂肪、蛋白の代謝活動、③胃腸管から血液中に進入した最近や異物を細くする、とう3点に要約することができる。(1)位置と形状:肝臓は右上腹部ある巨大な消化腺で、重さは男で1,400g、女で1,200gほどある。色は暗赤褐色で、これは充満する血液によるものである。肝臓の表面が平滑で光沢に富むのは腹膜(の臓側葉)におおわれているからである。肝臓の上面は横隔膜の下面に接して丸く膨らみ、横隔面と呼ばれる。横隔膜上の心臓に対応して、浅い心圧痕をみる。からだの正中にほぼ相当して、横隔面を大きい右半と小さい左半に二分する肝鎌状間膜が走る。これは肝臓の表面を被う腹膜が左右から翻転しながら寄り合い、その間に線維性の結合組織をいれるもので、肝臓を横隔膜から吊り下げる役をしている。このようにして横隔膜と肝臓は平滑な腹膜で自由に滑り動くようになっているが、後部のせまい領域では、両者が線維性結合組織によって密着して活動性に欠ける。肝臓表面のこの領域を無漿膜野(裸の領域Area nuda--腹膜に包まれていない--の意)という。無漿膜野は前方へ細く張り出して肝鎌状間膜につづき、左右へ細く伸びて左三角間膜と右三角間膜になる。左三角間膜の端は、肝臓の左上端を横隔膜につなぐ索をなして線維付属(Appendix fibrosa hepatis)とよばれる。肝臓の上面と下面の境界は前方でうすくするどい縁をなし、下縁(または前縁)とよばれる。上腹部を斜め右下方へ走る一線をなし、触診することができる。これと右肋骨弓の交点に胆嚢の底が腹壁直下に頭を出している。下縁の正中部には肝円索切痕とよぶ切れこみがあって、肝鎌状間膜をはさんでいる。肝臓の下面は上腹部の内臓に面するので、臓側面とよばれる。ここには矢状方向に走る2条のくぼみと、それを横に結ぶくぼみがHの字をなしている。Hの左縦線は前方の半分が肝円索をいえる肝円索裂、後方の半分が静脈管索をいれる静脈管索裂である。Hの右の縦線には前方に、胆嚢の上面をおさめる胆嚢窩があり、後方に大静脈をおさめる大静脈溝がある。H字の横線に当たる溝は肝門で、門脈、固有肝動脈、肝管のほか多数のリンパ管と若干の神経が通っている。肝鎌状間膜、肝円索裂、静脈管索裂によって、肝臓は大きい右葉と小さい左葉に分けられる。肝臓の臓側面では、右葉(広義)が胆嚢窩、大静脈溝、肝門によって狭義の右葉、中央前方の方形葉、中央後方の尾状葉に分けられる。尾状葉は全科法へ乳頭突起を出し、前右方へ、肝門の後縁に沿って尾状突起を出す。乳頭突起に対峙して左葉から小綱隆起が張り出し、両者の間に小綱をはさむ。(2)肝臓の構築:肝臓の表面は大部分腹膜をかぶり、その下に線維性の結合組織がある。この結合組織は大血管とともに肝臓内に侵入し、血管周囲線維鞘をつくる。ギリソン鞘(Glisson's sheath)ともよばれる。肝臓の実質は径1mm前後の短六(ないし五)角柱の肝小葉を構造単位として成り立っているが、肝門からはいる肝固有動脈と門脈の枝はグリソン鞘を伴って、この肝小葉の稜線(三つの肝小葉の合するところ)に沿って走るこの動静脈を小葉間動・静脈とよぶ。肝小葉の角柱の中心を貫いて中心静脈という太い毛細血管が走り、その周囲に肝細胞の板が放射状に配列する。肝細胞板(hepatic cell plates)は分岐し、吻合し、あなをもち、すきまに洞様毛細血管(sinusoidal capillaries)をいれている。小葉間動静脈の枝は小葉の洞様毛細血管に注ぎ、中心静脈から、小葉下静脈(Vena sublobularis)とよばれる小静脈を経て下大静脈へと流れていく。肝細胞板の中に、肝細胞のあいだを縫って走る細管系が毛細胆管(bile capillary)であって、肝細胞の産生する胆汁を運ぶものである。毛細胆管は肝小葉のへりで小葉間胆管とよばれる小導管に注ぎ、グリソン鞘の中を合流しつつ肝門へ向かう。(3)肝臓と血管:肝臓は門脈の番人というべき器官である。すなわち消化管から送られてくる血液中に余分の糖分があればグリコゲンとして貯え、有害物質があれば分解、解毒する。脾臓から送られる破壊血液のヘモグロビンをビリルビンに変えて胆汁中に排泄する。門間区によって運ばれてくる膵臓のホルモンは、肝細胞でのグリコゲンの産生とブドウ糖への分解を調節する。しかし、門脈血は酸素に乏しい静脈血であるから、肝臓は動脈血を固有動脈にあおがねばならない。胎生期においては、臍から前腹壁を上行して肝臓の下面に達する臍静脈(Vena umbilicalis)が、肝門で門脈と合して、そのまま肝臓の下面を後方へ走り、下大静脈に注ぐ。細静脈と下大静脈のこの短絡路を静脈管またはアランチウス(Arantius)の管と称する。生後、胎生期の循環路は閉鎖し、結合組織索として残る。臍静脈の遺残が肝円索、静脈管の遺残が静脈管索である。 (解剖学事典 朝倉書店より引用) 肝臓の生理 肝臓は重要な機能を営む器官であり、肝臓を楔状すると12時間前後で低血糖で死亡するといわれている(動物実験では70%の肝切除でも数週で機能が正常になるといわれている)。)

- 924_19【Lesser omentum小網 Omentum minus】 Sheet of peritoneum that is spread mainly between the stomach and liver. It can be subdivided into the following five parts.

→(肝門と胃小弯および十二指腸上部の間に張る前後2葉からなる薄い腹膜で、胃の小弯から十二指腸の近位部(幽門より2cm遠位)と肝臓(肝門縁と静脈管索のある裂隙深部)とに付着したもの。発生的に前胃間膜の一部である。右側端は肝十二指腸間膜といい、小綱の自由縁ならびに網嚢孔の前縁を形成し、ここを胆路、門脈、固有肝動脈が通る。左側の広い部分は胃小弯とつらなり、肝胃間膜といい、網嚢の前壁を形成する。なお小綱の右側端はしばしば、十二指腸の前面を越えてヒダとして下行して右結腸曲に達することがある。これを肝結腸間膜という。小綱の左端部は肝臓から外れるので、ここでは小綱が胃と横隔膜を結ぶ形となる(小綱の横隔胃部pars phrenicogastrica)。)

- 924_20【Gallbladder胆嚢;タンノウ Vesica biliaris; Vesica fellea】 Pear-shaped organ measuring 8-12 cm in length.

→(胆嚢はナスビの形のふくろ(長さ約9cm、太さ約4cm)で、胆汁を貯える。肝臓の下面の下面にあって、胆嚢窩に浅くはまりこんでいるので、肝臓の下面の被膜と共通の結合組織でおおわれ、下面と底は腹膜におおわれる。胆嚢の底はふくろの底の部分、体はふくらみの部分、頚は細くなった部分である。底が前方に向き、肝臓の下縁から少し前に突出している。頚がうしろ向き、胆嚢管につながる。胆嚢の内面には網状のひだが突出し、丈の高い単層円柱上皮でおおわれる。上皮細胞は粘液分泌を行う。よく発達した筋層がある。胆嚢管は長さ約3cmのやや迂曲する管で、内腔にらせん状に突出するひだがあり、らせんひだとよばれる。胆管と合流して総胆管となる。肝管を流れてくる胆汁は、通常、胆嚢管にはいって胆嚢に貯えられ、必要に応じて胆嚢管から総胆管を経て必要に応じて胆嚢管から総胆管を経て十二指腸に放出される。とくに食事が十二指腸に達すると、十二指腸壁から血中にコエシストキニンが放出され、このホルモンの左葉で胆嚢が収縮し、胆汁が排出される。)

- 924_21【Inferior cervical ganglion下頚神経節 Ganglion cervicale inferioris】 Ganglion that usually does not exist independently; it is often connected with the first thoracic ganglion.

→(下頚神経節は交感神経の頚部にある3つの神経節のうち最下方のもので、第七頚椎の高さにある。下頚神経節の約80%では、第一胸神経節と癒合し、前斜角筋の内側で鎖骨下動脈の後ろで星状神経節を形成する。)

- 924_22【Anterior branch of 8th cervical nerve; Ventral branch of 8th cervical nerve前枝;腹側枝(第8頚神経の) Ramus anterior; Ramus ventralis (Nervus cervicalis VIII)】

→()

- 924_22a【Anterior ramus of spinal nerve; Ventral ramus of spinal nerve前枝;腹側枝(脊髄神経の) Ramus anterior nervus spinalis】 Larger anterior branch of a spinal nerve, which ca. form a plexus with adjacent fibers. In the thoracic region it supplies branches to the intercostal nerves.

→(脊髄神経の太い枝。周囲のものと合し大きい神経叢をつくる。胸郭では肋間神経となる。 (Feneis))

- 924_23【Ventral root of 1st thoracic nerve; Ventral root of first thoracic nerve前根;腹側根(第1胸神経の) Radix anterior; Radix ventralis (Nervus thoracica I)】

→()

- 924_23a【Anterior root of spinal nerve; Motor root; of spinal nerve; Ventral root of spinal nerve前根;運動根;腹側根(脊髄神経の) Radix anterior; Radices ventrales; Radix motoria (Nervus spinalis)】

→(脊髄神経の前根は脊髄の前角にある運動ニューロンの神経線維(運動線維)と側角にある自律神経系ニューロンの線維とからなる。いずれも遠心性線維である。)

- 924_24【Brachial plexus; Brachial nerve plexus腕神経叢 Plexus brachialis】 Nerve plexus formed by the ventral rami of spinal nerves C5-T1 that supplies the arm and partly also the shoulder girdle. It passes between the anterior and middle scalene muscles to the head of humerus. It can be divided into supraclavicular and infraclavicular parts.

→(腕神経叢は通常第5~8頚神経の全部および第1胸神経の大部分からはじまるが、またしばしば第4頚神経および第2胸神経と細枝で交通する。この神経叢は前斜角筋と中斜角筋との間を通って上内方から下外方に走り、鎖骨の下を通って腋窩に至り、上腕帯および自由上肢部の諸部に枝を与えるもので、脊髄神経叢のなかで最も発育がよい。腕神経叢の出来肩は極めて独特で、まず第5,6頚神経が合して1幹を作り、第7頚神経はそのまま独立に1幹をなし、第8頚神経と第1胸神経と合して1幹を作るが、これをそれぞれ上神経幹、中神経幹および下神経幹という。この3幹はつぎにおのおの前後2枝に分かれるこれらの枝うち、後枝は3本合して1本の後神経束を作り、その延長が橈骨神経となる。前枝は上中2本が合して新たに外側神経束を生じ、下神経幹の前枝はそのまま内側神経束となる。この内外の神経束はおのおの分かれて2枝となり、かくして出来た4枝のなかで中央の2枝が合して正中神経を作り、外側枝は筋皮神経となり、内側枝はさらに分かれて尺骨神経、内側上腕皮神経、内側前腕皮神経の枝となる。腕神経叢をその値する部位により鎖骨上部と鎖骨下部とに分ける。鎖骨上部は鎖骨上窩で胸鎖乳突筋下部の後にあり、鎖骨下部は鎖骨下で大小両胸筋に被われて腋窩に至る。)

- 924_25【Ventral root of 2nd thoracic nerve; Ventral root of second thoracic nerve前根;腹側根(第2胸神経の) Radix anterior; Radix ventralis (Nervus thoracica II)】

→()

- 924_26【First intercostal nerve; 1st intercostal nerve; Anterior rami of 1st thoracic nerve; Ventral rami of 1st thoracic nerve第1肋間神経;前枝;腹側枝(第1胸神経の) Nervus intercostalis I; Ramus ventralis (Nervus thoracic I)】

→()

- 924_26a【Intercostal nerves of thoracic nerves; Anterior rami of thoracic nerves; Ventral rami of thoracic nerves前枝;肋間神経;腹側枝(胸神経の) Nervi intercostales (Nervus thoracicorum); Rami anteriores nervus thoracicorum; Rami ventrales nervus thoracicorum】 Nerves accompanying vessels to the intercostal spaces.

→(肋間神経は胸神経の前枝で、肋間隙を肋骨の下縁に沿って肋間動静脈とともに前走し、筋枝を胸壁の筋(外肋間筋・内肋間筋・最内肋間筋・肋下筋・胸横筋・上後鋸筋・下後鋸筋)に送り、皮枝(外側皮枝・前皮枝)を胸壁の側面・前面の皮膚に送る。そのほかのに、壁側胸膜・腹膜にも分布する。)

- 924_27【Common carotid artery総頚動脈 Arteria carotis communis】 Artery of the neck without any branches. It runs on both sides of the trachea and larynx and passes deep to the sternocleidomastoid. It arises on the right from the brachiocephalic trunk and on the left from the aortic arch.

→(総頚動脈は頭部に血液を送る血管の主幹。右は腕頭動脈の枝、左は大動脈弓の上行部より出る。そのため左総頚動脈は右のものよりも4~5cm長い。総頚動脈は枝を出さず、気管・喉頭の両側を上行し、甲状軟骨上縁の高さで音叉のような形をなし内・外頚動脈に分かれる。分岐部の後側には頚動脈小体が存在する。また分岐部のないし内頚動脈始部の壁はやや薄く膨隆しており(頚動脈洞)、舌咽神経の枝を介し血圧を感受するという。)

- 924_28【Left subclavian artery左鎖骨下動脈 Arteria subclavia sinistra】

→(鎖骨下動脈は上肢の主幹動脈の根部をなし、右側は腕頭動脈から、左側は大動脈弓からそれぞれ分かれてはじまり、前斜角筋の後方を通って第1肋骨外側縁で腋窩動脈につづく。胸・頚・上肢移行部の動脈として、多彩な分枝と変異に富むことを特徴とする。分枝はつぎの通りである。椎骨動脈、内胸動脈、甲状頚動脈、肋頚動脈、下行肩甲動脈に分枝し、第一肋骨を越えたところで腋窩動脈となる。)

- 924_28a【Subclavian artery鎖骨下動脈 Arteria subclavia】 Artery that passes with the roots of brachial plexus between the anterior and middle scalene muscles through the scalene space, over the first rib in the groove for the subclavian artery. From the lateral border of the first rib, it continues as the axillary artery.

→(鎖骨下動脈は上肢の主幹動脈の根部をなし、右側は腕頭動脈から、左側は大動脈弓からそれぞれ分かれてはじまり、前斜角筋の後方を通って第1肋骨外側縁で腋窩動脈につづく。胸・頚・上肢移行部の動脈として、多彩な分枝と変異に富むことを特徴とする。分枝はつぎの通りである。椎骨動脈、内胸動脈、甲状頚動脈、肋頚動脈、下行肩甲動脈に分枝し、第一肋骨を越えたところで腋窩動脈となる。)

- 924_29【Left vagus nerve(X)左迷走神経 Nervus vagus sinister】

→()

- 924_29a【Vagus nerve [X]迷走神経[脳神経X] Nervus vagus [X]】 Nerve arising from the fourth and fifth pharyngeal arches. It emerges from the medulla oblongata together with CN IX in the posterolateral sulcus and passes through the jugular foramen. Its distribution area extends into the thoracic and abdominal cavities.

→(迷走神経は第10脳神経で、上方の舌咽神経、下方の副神経の間で延髄の外側から多数の小根によって起こる混合神経で胸腹部の諸内臓に分布する副交感神経節前神経線維(延髄迷走神経背側核に細胞体をもつニューロンの神経突起)を主成分としている。これらの線維が胸腹部を走行するあいだに、きわめてしばしば自律神経叢を形成してどこに神経の本幹が存在するか不明瞭となるため、迷走神経の名がつけられた。また迷走神経には胸腹部の内臓の知覚を伝える神経線維(その細胞体は迷走神経の下神経節内に存在する)、咽頭下部および後頭の筋への運動線維(延髄疑核に発し、咽頭に分布するものは舌咽神経からの枝とともに咽頭壁において咽頭神経叢を形成したのち筋に分布する)、咽頭下部および後頭の粘膜への知覚神経線維、などが含まれる。後頭に分布する運動および知覚神経線維は下神経節の直下で後頭に向かう上喉頭神経となるか、あるいは胸腔内で迷走神経本幹から下喉頭神経として分かれて頚部を反回神経として上行するかして目的の器官に達する。)

- 924_30【Thoracic pulmonary branches; Pulmonary branches of thoracic ganglia胸肺枝(胸神経節の) Rami pulmonales thoracici ganglionum thoracicorum】 Efferent fibers from the second, third, and fourth thoracic ganglia to the pulmonary plexus at the hilum of lung.

→(胸神経節の胸肺枝は交感神経幹上胸部脊柱傍神経節から起こる心臓内臓神経で、交感性節後線維と内臓求心性線維を肺神経叢に送る。)

- 924_31【Recurrent laryngeal nerve反回神経 Nervus laryngeus recurrens; Nervus recurrens】 Branch of the vagus nerve that extends on the right around the subclavian artery and on the left around the aortic arch. It runs in the groove between the trachea and esophagus to the Larynx. Its terminal portion penetrates the inferior pharyngeal constrictor and supplies the mucosa to about the rima glottis as well as all laryngeal muscles with the exception of the cricothyroid. It communicates with the internal branch of superior laryngeal nerve.

→(右側は鎖骨下動脈をまわり、左側では大動脈弓を回って気管と食道の間の溝にはいる。そして気管に気管枝を、食道に食道枝をそれぞれ送る。さらに終枝として下喉頭神経を、下咽頭収縮筋を貫いて輪状筋以外の喉頭筋と喉頭下半分の粘膜に送る。)

- 924_32【Sixth thoracic sympathetic ganglion; 6th thoracic ganglion; 6th thoracic sympathetic ganglion第6胸神経節 Ganglion thoracicum VI】

→()

- 924_33【Sixth intercostal nerve; 6th intercostal nerve; Anterior rami of 6th thoracic nerve; Ventral rami of 6th thoracic nerve第6肋間神経;前枝;腹側枝(第6胸神経の) Nervus intercostalis VI; Ramus ventralis (Nervus thoracic VI)】

→()

- 924_34【Oesophageal branches of recurrent laryngeal nerve食道枝(反回神経の) Rami oesophagei】 Branches to the esophagus.

→(頚部では反回神経から、胸部では本幹から多数の枝が分かれて、食道壁に分布している。)

- 924_35【Sympathetic trunk交感神経幹 Truncus sympathicus】 Chain of ganglia that are connected by nerve fibers and lie on the left and right sides of the vertebral column, extending from the base of the cranium to the coccyx.

→(脊椎全長の両脇に1本ずつの交感神経幹(神経節のためのふくらみをそなえる)が存在している。同幹の頚部領域には3個、胸部領域には11~12小、腰部領域には5個、仙骨部領域(骨盤内)には4~5個の幹神経節がある。左右の交感神経幹は脊柱に近接しており、脊柱下端の所では1個の不対神経節につながる。(求心性神経線維) 内臓からの感覚を伝える有髄性の求心性神経線維は交感神経節を素通りして、白交通枝を介して脊髄神経内に入り、その脊髄神経節が所属する髄節の高さの後根神経節の中に含まれる神経細胞体に達する。同じ細胞体からの、中枢に向かう軸索がそののち脊髄に入り、脊髄内での内臓反射路の形成にあずかったり、あるいは脳の自律神経中枢にまで上行したりする。)

- 924_36【Thoracic aorta胸大動脈;大動脈胸部 Pars thoracica aortae; Aorta thoracica】 Part of the aorta descending to the aortic hiatus of the diaphragm at the level of the twelfth thoracic vertebra.

→(胸大動脈は、大動脈弓の延長である。第4胸椎体の下縁の左側で始まり、第5から第12胸椎の左側で後縦隔を下行する。下行しながら、正中面に近付き、食道と脊柱の左側に沿って走るが、食道の後方、脊柱の前を走るようになる。胸大動脈は横隔膜を貫いた直後に腹大動脈という名前に変わる。胸大動脈と腹大動脈とを総称して下行大動脈という。)

- 924_37【Oesophagus; Esophagus食道 Oesophagus; Esophagus】 Passageway measuring 23-26 cm in length that begins below the cricoid cartilage at the level of the sixth cervical vertebra and ends at the cardia of the stomach.

→(食道は咽頭につづき、下方は胃に流入する長い管で、狭義の消化管の最初の部分である。輪状軟骨下縁(上食道狭窄)にはじまり、脊柱の前を下って胃の噴門部に接合するまで、全長23~26cm。内腔は適宜拡がり、義歯を飲み込んだ例もある。内腔の狭い部分は上端(上食道狭窄)、大動脈弓・気管支と交叉する部分(中食道狭窄)、下端(下食道狭窄)の3カ所で、上下端では内腔が普通は閉じ、括約筋の存在が想定されている。食道を上から頚部・胸部・腹部に分ける。頚部は脊椎の前にある部分、胸部は以下横隔膜で、腹部は横隔膜の食道裂孔を抜けて腹腔内に入り、噴門部に流入する短い部分である。食道の壁の粘膜は重層扁平上皮におおわれ、粘膜筋板を有し、食道腺が散在する。上部または下端に食道噴門腺をみる。筋層は上部で横紋筋、下部で平滑筋で、平滑筋束の一部は気管支食道筋、胸膜食道筋として、周囲の器官に連続する。筋層の外側は疎性結合組織性の外膜におおわれる。)

- 924_38【Anterior oesophageal plexus前食道神経叢 Plexus oesophageus anterior】

→()

- 924_38a【Oesophageal plexus; Esophageal plexus; Oesophageal nerve plexus; Esophageal nerve plexus食道神経叢 Plexus oesophageus; Plexus nervus pharyngo-oesophageus】 Nerve plexus surrounding the esophagus. It is formed by the two vagus nerves superiorly and also by the left recurrent laryngeal nerve.

→(食道神経叢は食道壁の前・後部にある2つの神経叢の1つ。後部の神経叢は右迷走神経と左反回神経からの枝で、前部の神経叢は肺神経叢を出た後の迷走神経の吻合幹によってつくられる。枝は食道の粘膜および筋層に分布する。(=esophageal nerve plexus))

- 924_39【Greater splanchnic nerve大内臓神経 Nervus splanchnicus major】 Nerve running from the fifth through ninth (tenth) ganglia of the sympathetic trunk to the celiac ganglia. It contains preganglionic and postganglionic fibers and conveys pain perception from upper abdominal organs.

→(上腹部の内臓を支配する交感神経の枝。第5~9胸神経節からの線維で構成され、腹腔神経節を介して胃・肝臓などに分布する。[→腹部の神経 参照](イラスト解剖学))

- 924_40【Lesser splanchnic nerve小内臓神経 Nervus splanchnicus minor】 Nerve arising from the ninth, tenth, and eleventh ganglia of the sympathetic trunk that behaves similarly to the greater splanchnic nerve.

→(小内臓神経は第10~11胸部交感神経幹神経節から起こり、横隔膜を貫いた後、腹腔神経叢の下端部付近の腹腔神経節部分に含まれる節後ニューロンにシナプスを介して接続する。)

- 924_41【Anterior vagal trunk前迷走神経幹;前幹 Truncus vagalis anterior; Truncus ventralis】 Smaller, anterior nerve plexus arising from the esophageal plexus with fibers from both vagus nerves.

→(食道神経叢より起こる前面の小さい神経叢。両迷走神経からの線維を含む。 (Feneis))

- 924_42【Hepatic branches of anterior vagal trunk肝枝(前迷走神経幹の) Rami hepatici trunci vagalis anterior】 Branches to the porta hepatis.

→(前迷走神経幹から出て小綱の上縁を廻り肝門を経て肝臓内に分布する。)

- 924_43【Anterior gastric branches of anterior vagal trunk前胃枝(前迷走神経幹の) Rami gastrici anteriores trunci vagalis anterior】 Branches supplying the anterior surface of the stomach.

→(前迷走神経幹の前胃枝は胃面へ向かう迷走神経幹の枝。)

- 924_44【Stomach胃 Gaster; Ventriculus】 Organ extending from the end of the esophagus to the pylorus.

→(胃は食道と十二指腸の間にある不規則な洋梨状の消化管。胃液を分泌し食物を糜汁とする。容量は日本人の胃の平均は♂1407.5ml、♀1270.5ml。形状は死体ではウシの角状の嚢であることが多いが、生体では内容の充満度、体位、機能状態によって著しく変化する。位置は上端は左第5肋間、下端は内容の空虚なとき臍より三横指上方。胃の大部分は左下肋部と上胃部に位置する。部域は①噴門十二指腸が胃に連続する部。その内腔は狭く噴門口をなす。その①は、正中線よりわずか左側で、第7肋軟骨が胸骨に付着する高さにある。前腹壁より約10cm深部で、切歯から食道を経て40cmで達する。②幽門(幽門口)胃と十二指腸の境界。壁内に輪状に走行する幽門括約筋が発達しているため壁は輪状の高まりとなって幽門孔をとり囲む。その位置は、第1腰椎の下端の高さ正中線の約1.5cm右方である。③幽門部胃体と幽門部の間に介在する比較的細い部。その胃体側を幽門洞、幽門へつづく管状部を幽門管とよんでいる。④胃体噴門と幽門部との間で胃のもっと広い部域。胃体管は胃の小弯に沿って生じるとされる十二指腸への通路。胃体の上端部で行き詰まりの嚢状の部分を胃底といい横隔膜の直下に位置する。胃底が噴門へつづく面と食道下端は鋭角状の噴門切痕をつくる。このほか胃の前壁と後壁を区別しこの量壁が上縁と下縁で互いに移行する弓状の縁をそれぞれに小弯と大弯といい、小綱と大網の付着線をなしている。胃体と幽門部の境目の小弯は内方へ深く落ち込み角切痕(胃角)をつくる。胃壁の構造は外表は腹膜の一部である漿膜でおおわれ小綱および大網表層へ移行している。平滑筋からなる筋層は外層が縦走筋(外縦筋)、中層は最もよく発達し、輪走筋(中輪筋)、食道の内層筋から発して胃体を斜走するが、胃底では輪走する。幽門部では中輪筋がとくに発達し幽門括約筋となるが、内斜筋は欠いている。胃の内面は胃の粘膜でおおわれ、収縮時には多数の縦走するヒダ(胃粘膜ヒダ)がみられる。粘膜の表面には小さい陥凹が多数みられ(胃小窩)、その底部に固有胃腺が数個ずつ開口する。胃粘膜は浅い溝によって直径約2~3mmの多角形に区画されている。これを胃小区という。固有胃腺を構成する細胞は主細胞、傍細胞、副細胞がある。幽門腺は幽門部にある分枝単一管状胞状腺である。)