Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

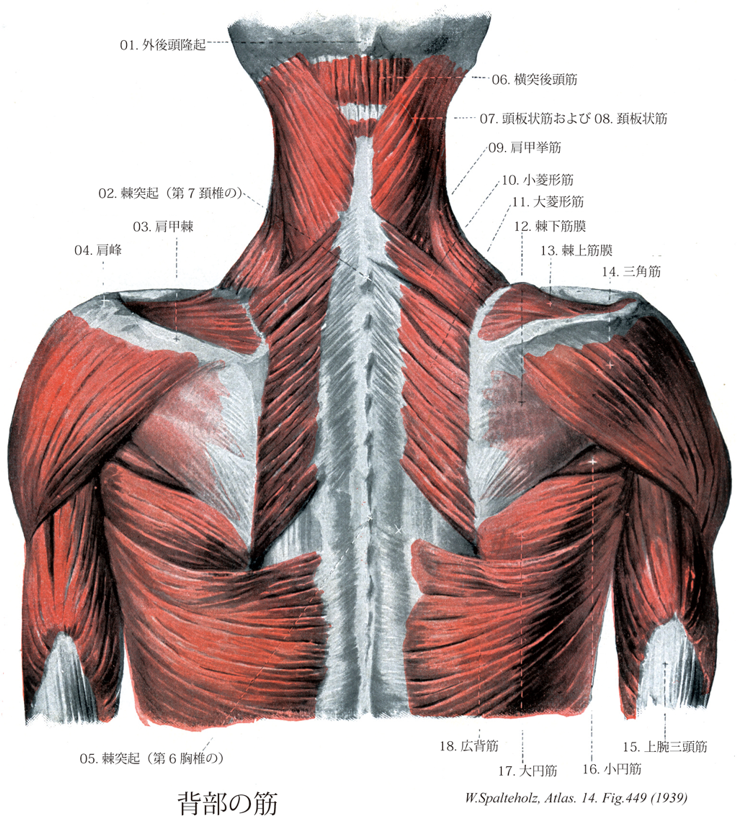

449

- 449_01【External occipital protuberance外後頭隆起;後頭結節;外後頭結節 Protuberantia occipitalis externa】 Easily palpable bony projection at the border between the occipital and nuchal planes.

→(外後頭隆起は凸面をなす後頭鱗の外面のほぼ中央に外後頭隆起がある。)

- 449_02【Spinous process of C7 vertebra; Spinous process of vertebra promines棘突起(第7頚椎の) Processus spinosus (Vertebra cervicalis VII)】

→()

- 449_03【Spine of scapula; Scapular spine肩甲棘 Spina scapulae】 Rather long bony ridge on the posterior surface of the scapula that is continuous with the acromion.

→(肩甲棘そのものは、尖端が扁平な大突起となって関節窩を越えて突き出ている。この部分を特に肩峰(肩甲棘から肩峰にかけて僧帽筋がつき、三角筋が起こる)と呼ばれ、その突起近くの内側面には鎖骨と連結する小楕円形の関節面(輪郭はあまり明瞭でない)がある。)

- 449_04【Acromion肩峰;カタサキ Acromion】 Free end of the spine of the scapula that projects over the head of the humerus.

→(肩峰は肩甲棘そのものは、尖端が扁平な大突起となって関節窩を越えて突き出ている。この部分を特に肩峰(肩甲棘から肩峰にかけて僧帽筋がつき、三角筋が起こる)と呼ばれ、その突起近くの内側面には鎖骨と連結する小楕円形の関節面(輪郭はあまり明瞭でない)がある。肩甲棘のつけ根(肩甲骨背側面から起こる基部)の外側端の所では、棘上窩と棘下窩が関節窩のすぐそばでたがいに交通している。)

- 449_05【Spinous process of T6 vertebra; Spinous process of sixth thoracic vertebra棘突起(第6胸椎の) Processus spinosus (Vertebrae thoracic VI)】

→()

- 449_06【Semispinalis capitis muscle頭半棘筋;横突後頭筋 Musculus semispinalis capitis; Musculus transversooccipitalis】 o: Transverse processes of T6-C3. i: Inferior to the superior nuchal line. I: Posterior rami of spinal nerves of C1-C5.

→(頭半棘筋の起始は上位6個の胸椎と第7頚椎の横突起、第4~6頚椎関節突起。停止は後頭骨の上下項線間の項平面。機能として脊柱の伸展、側方屈曲。頭、肋骨、骨盤の伸展。神経支配は第1~6頚椎。動脈は後肋間動脈の筋枝、後頭動脈の下行枝、肋頚動脈の深頚枝から受ける。頭半棘筋は頚部の板状筋に完全におおわれ頚最長筋と頭最長筋の内側にある。固有背筋の外側筋群を形成する筋原基から大部分形成される。それ故に、この筋は脊髄神経後枝の内側枝ばかりでなく、外側枝の支配も受ける。この筋は複合羽状型であり、不完全に狭い内側筋束と、線維質の外側筋束に分化し、両者とも中間腱を所有する(内側筋束はときどき2つ)。)

- 449_07【Splenius capitis muscle頭板状筋 Musculus splenius capitis】 Portion of the splenius extending to the head. o:Spinous processes of T3-C4. i: Lateral part of the superior nuchal line and mastoid process.

→(頭板状筋の起始は頚靱帯の下半分、第7頚椎と上位3~4個の胸椎棘突起。停止は側頭骨の乳様突起と上項線の外側部。機能として共同で頭と頚の伸展と側方屈曲をしかつ頭を少し回旋する。神経支配は中および下頚神経の後枝の外側枝。動脈は後頭動脈下行枝の筋枝、頚横動脈の浅枝から受ける。)

- 449_08【Splenius cervicis muscle頚板状筋 Musculus splenius cervicis; Musculus splenius colli】 Portion of the splenius extending to the neck. o:Spinous processes of T5-T3. i: Posterior tubercles of transverse processes of cervical vertebrae C2-C1.

→(頚板状筋の起始は第3~6胸椎棘突起と棘上靱帯。停止は上位3~4個の胸椎横突起後結節。機能として共同で頭と頚の伸展と側方屈曲をしかつ頭を少し回旋する。神経支配は中および下頚神経の後枝の外側枝。動脈は後頭動脈下行枝の筋枝、頚横動脈の浅枝から受ける。)

- 449_09【Levator scapulae muscle; Levator scapular muscle肩甲挙筋 Musculus levator scapulae】 o:Posterior tubercles of cervical vertebrae C1-C4. i: Superior angle of scapula. Raises the scapula; rotates the inferior angle of the scapula medially. I: Dorsal scapular nerve.

→(肩甲挙筋は、上位4つの頚椎の横突起から、斜角筋と板状筋の間で起こる。起始部は外側頚三角にに、細い筋個体としてみえる。この筋は僧帽筋で被われ、斜めに下行して、肩甲骨上角および、肩甲棘よりも上の肩甲骨内側縁に停止する。)

- 449_10【Rhomboid minor; Rhomboid minor muscle; Minor rhomboid muscle小菱形筋 Musculus rhomboideus minor】 Spinous processes of C6-C7. i: Medial border of scapula. See 18 for function and innervation.

→(菱形筋は僧帽筋の深層にある薄い菱形の筋。大菱形筋と小菱形筋とを区別する。両筋の境を血管が貫通している。)

- 449_11【Rhomboid major muscle; Major rhomboid muscle大菱形筋 Musculus rhomboideus major】 o:Spinous processes of T1-T4. i: Medial border of scapula. Draws the scapula medially and cranially and presses it against the ribs. I: Dorsal scapular nerve.

→(菱形筋は僧帽筋の深層にある薄い菱形の筋。大菱形筋と小菱形筋とを区別する。両筋の境を血管が貫通している。)

- 449_12【Infraspinous fascia棘下筋膜 Fascia infraspinata】 Fascia enclosing the infraspinatus and giving it origin.

→(棘下筋膜は棘下筋を被い、棘下窩の縁につく。)

- 449_13【Supraspinous fascia棘上筋膜 Fascia supraspinata】 Fascia enclosing the supraspinatus and giving it origin.

→(棘上筋膜は棘上筋を被い、棘上窩の縁に着く。)

- 449_14【Deltoid muscle三角筋 Musculus deltoideus】 Muscle consisting of three parts, all attaching on the deltoid tuberosity of the humerus and acting together to abduct the arm to about 90°. I: Axillary nerve.

→(三角筋は肩から上腕の上部にかけての丸みをつくる強大な筋。厚い筋性の被いで、上腕骨近位端を上、前、横および後から包んでいる。これは肩の弯曲を形どっている。しかしそれは筋自体によるものではなく、骨の形、特に大結節によっている。広げると、この筋は逆さにしたギリシャ文字のデルタに似ている。なぜなら肩関節における起始は非常に広がっており、上腕骨における停止は大変狭いからである。三角筋は鎖骨の外側1/3、肩峰および肩甲棘から起こる。肩峰部は複合羽状である(多数の線維-大きな生理的断面)、筋の内表面にあり三角筋粗面に停止しする腱に向かって筋線維の太い束が、集まっている。作用として上腕を外転する。しかし、三角筋は上腕を体幹に沿って下垂している状態から直ちに外転することはできない(三角筋の筋線維の走行が上腕骨の長軸に平行であるため、はじめは上腕を上方に引き上げるにすぎない)。したがって、上腕を下垂した位置から外転するためには、最初に棘上筋によって外転を起動しなければならない。)

- 449_15【Triceps brachii muscle上腕三頭筋 Musculus triceps brachii】 Three-headed arm muscle with a common attachment on the olecranon and the posterior wall of the joint capsule. Extends the elbow. I: Radial nerve.

→(肘を伸ばす筋。3つの起始のうち、軽く伸展する時は内側頭が働き、強く伸展する時には長頭や外側頭も協同する。長頭は肩甲骨の関節下結節、外側頭は上腕骨上部の後面、内側頭は上腕骨体の後面からおこり、合したのち尺骨の肘頭につく。なお、この筋は肩関節の内転にも働く。神経支配:橈骨神経(C5,C7,C8).動脈:上腕深動脈。(イラスト解剖学))

- 449_16【Teres minor muscle小円筋 Musculus teres minor】 o: Lateral border of scapula, i: Greater tubercle of humerus. Lateral rotation. I: Axillary nerve.

→(小円筋は肩甲骨外側縁に起始し、大結節後面にいたる。この筋はしばしば棘下筋に非常に接近して停止しているので、神経支配の違いを基にしてのみ境界線引くことができる。大円筋、小円筋、上腕三頭筋長頭の3者によって取り囲まれる三角形の隙間は内側腋窩隙triangular spaceと呼ばれ、ここを肩甲回旋動静脈が通っている。また大円筋、上腕二頭筋長頭、小円筋、上腕骨の4者によって囲まれる四辺形の隙間は外側腋窩隙quadrangular spaceとよばれる。ここは腋窩神経と後上腕回旋動脈が通っている。)

- 449_17【Teres major muscle大円筋 Musculus teres major】 o: Near the inferior angle of scapula, i: Crest of lesser tubercle of humerus. Retroversion of the arm with adduction and medial rotation. I: Thoracodorsal nerve.

→(大円筋は肩甲骨下角の背側面で起こり、上腕三頭筋長頭の回りを曲がり、広背筋停止腱(下縁で一緒に成長する)の背側で小結節稜に付着する。大円筋は肩甲下筋の分かれたものである。さらに、同じ原基から生じる広背筋と遺伝的にも密接に関係している。大円筋、小円筋、上腕三頭筋長頭の3者によって取り囲まれる三角形の隙間は内側腋窩隙triangular spaceと呼ばれ、ここを肩甲回旋動静脈が通っている。また大円筋、上腕二頭筋長頭、小円筋、上腕骨の4者によって囲まれる四辺形の隙間は外側腋窩隙quadrangular spaceとよばれる。ここは腋窩神経と後上腕回旋動脈が通っている。)

- 449_18【Latissimus dorsi muscle広背筋 Musculus latissimus dorsi】 o: Spinous processes of T7-T12, thoracolumbar fascia, iliac crest, tenth through twelfth ribs, i: Crest of lesser tubercle of humerus. Retraction, medial rotation, adduction of the arm. I: Thoracodorsal nerve.

→(広背筋は背面に広く広がってる。これは下位6胸椎の棘突起とそれにともなう分節の棘上靱帯から、全腰椎の棘突起と仙骨から胸腰筋膜を介して、腸骨稜から、および第(9)10~12肋骨から起こり、しばしば肩甲骨下角からも起こる。筋線維は斜め上方にすすみ上腕骨における停止に向かって集まり、大円筋の周りで曲がって小結節稜に着く(下縁では大円筋の終止腱と一緒に成長するが、他の部分では滑液包で分けられている。)。一番頭側から起こる線維は骨稜の遠位部につき、肋骨から起こる線維束はもっとも近位に着く。上腕骨に近い筋の部分は、それゆえ、捻れている。この回転は上腕の挙上によって相殺される。これは上腕を挙上した場合、個々の筋の部分が極端に不均等に引っ張られるのを防ぐ。なぜなら挙上された上腕骨においては稜の遠位部がもっとも頭側に位置するからである。広背筋の前縁と大胸筋の外側縁との間には、結合組織の線維(線維性腋窩弓fibrous axillary arch)が弓状に走って両筋を結んでいるが、数%の頻度でここに筋線維束(筋性腋窩弓muscular axillary arch)がみられる。筋性腋窩弓の存在は、生体でも皮膚の上から認めることが出来る。この以上筋束を最初に記載したのはRamsay(1795)であるが、Langer(1846)の広汎な研究以来、ランゲル筋Langer's muscleと呼ばれるようになった。)