Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

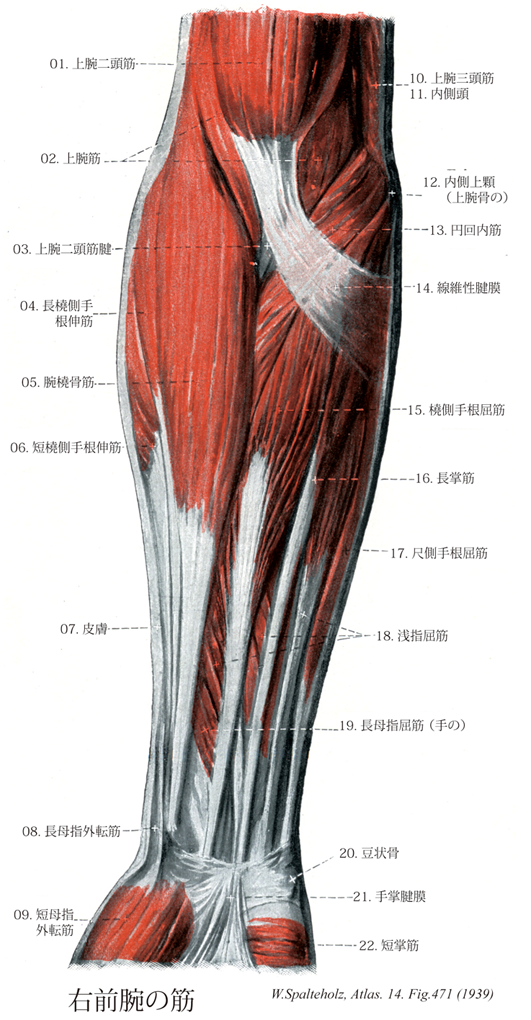

471

- 471_01【Biceps brachii muscle上腕二頭筋 Musculus biceps brachii】 Two-headed muscle that attaches on the radial tuberosity and extends with the aponeurosis brachii toward the ulna to blend into the antebrachial fascia. It acts in elbow joint flexion and forearm supination. I: Musculocutaneous nerve.

→(上腕二頭筋は、長頭が関節上結節に起始し、短頭は烏口突起に起始する。二頭筋の長頭(長いのは腱の部分のみ)は上腕骨頭を越え、結節間滑膜鞘に包まれて、結節間溝へ入る。共通の筋腹の終止腱は、肘窩の奥で、橈側粗面に停止する。腱性の帯である上腕二頭筋腱膜は終止腱から分かれ、前腕筋膜に放散している。肘関節を屈曲すると、上腕二頭筋は特に突出する。なぜならば、この筋は関節から離れて、上腕筋によって前に押し出されるからである。機能として肘関節に作用して前腕をまげる。上腕前面に力こぶをつくる。筋腹の内外両側の溝をそれぞれ内側二頭筋溝および外側二頭筋溝という。前者を尺側皮静脈、後者を橈側皮静脈が走る。長頭の件は滑膜に包まれながら肩関節腔を貫く。また上腕骨の結節間溝を通るところでは、結節間滑液鞘に包まれる。)

- 471_02Casserio's muscle【Brachialis muscle上腕筋 Musculus brachialis】 o: Anterior surface of the humerus below the deltoid tuberosity. i: Tuberosity of ulna. Flexes the elbow joint. I: Musculocutaneous nerve.

→(上腕筋は上腕骨前面の三角筋粗面(均一な三角筋-上腕筋系の骨付着部と考えらえている)より遠位部で起こり、尺骨粗面に停止する。[臨床]上腕筋は、上腕骨上に直に接しているため、筋を上腕骨に圧迫するような外力が加わるとか、上腕骨の(顆上)過伸展骨折(伸展骨折)の際に、骨折端によって穿通され、容易に損傷される。損傷した筋組織の部位に生じる結合組織の瘢痕は、収縮し、上腕筋の短縮が起こることがある。このような場合、腕は肘関節を伸展することが不可能になる。)

- 471_03【Biceps brachii tendon; Tendon of biceps brachii muscle上腕二頭筋腱 Tendo musculus bicipitis brachii】

→()

- 471_04【Extensor carpi radialis longus muscle長橈側手根伸筋 Musculus extensor carpi radialis longus】 o: Lateral supracondylar ridge of humerus, lateral intermuscular septum, i: Base of second metacarpal. Flexes the elbow joint. Dorsiflexion and radial abduction of the wrist joint. I: Radial nerve.

→(長橈側手根伸筋は腕橈骨筋起始部の下方の上腕骨外側縁と外側上腕筋間中隔から起こり、第2中手骨底に停止する。筋服の上縁は腕橈骨筋で被われているが、筋は外側上顆で外側に曲がり、短橈側手根伸筋の近位部を被っている。)

- 471_05【Brachioradialis muscle腕橈骨筋 Musculus brachioradialis】 o: Lateral supracondylar ridge of humerus, lateral intermuscular septum, i: Radial styloid process. Flexes the forearm from the intermediate position between pronation and supination. I: Radial nerve.

→(腕橈骨筋は橈骨の外側縁に位置し、上腕骨の外側縁、外側上顆の上と外側上腕筋間中隔から起始する。腕橈骨筋は橈骨の茎状突起基底部に停止する。)

- 471_06【Extensor carpi radialis brevis muscle短橈側手根伸筋 Musculus extensor carpi radialis brevis】 o: Lateral epicondyle of humerus, anular ligament of radius, i: Base of third metacarpal. Dorsiflexion of the hand.

→(短橈側手根伸筋は外側上顆、橈骨輪状靱帯および総指伸筋と本筋とを分けている結合組織中隔から起こる。短い腱は第3中手骨の茎状突起につく。長および短橈側手根伸筋の腱は橈骨の外側縁を下方に進み、長母指外転筋と短母指外転筋の筋腹と交叉し、伸筋支帯のしたの第2腱区画を通る。)

- 471_07【Skin皮膚 Cutis】 Collective term for the epidermis and dermis.

→(皮膚は身体を保護しておおうもので、非常に異なる2成分、すなわち表層をなす表皮と深層をなす真皮よりなる。重層上皮である表皮を作る個々の上皮細胞は表皮の表面に近づくにつれて形が扁平となる。手掌や足底の皮膚では表皮の厚さが極端に大となっており、機械的刺激への抵抗力を増している。手掌と足底以外の部位では、例えば上腕や前腕の屈側面皮膚に見られるように表皮は薄い。真皮を作るのは密性結合組織であり、そこに血管、リンパ管、神経などが含まれている。真皮の厚さも体部位により異なるが、概して人体前面の真皮は人体後面の真皮よりも薄い。また、女性における真皮は男性における真皮よりも薄い。皮膚の真皮はその下の浅筋膜(皮下組織ともよばれる)を介して深筋膜、あるいは骨に連結する。真皮内では膠原線維がたがいに平行な配列を示すことが多い。外科的に皮膚を切開する場合に、膠原線維の走行に沿うように創を作れば膠原線維損傷が最も少なくすむことから、瘢痕の最も少ない創傷治癒が得られる。もしも膠原線維の走行を横断するような皮膚切開を行えば、多数の膠原線維の損傷を来たし、それに代わる再生線維群の存在のために大きな瘢痕が生じることになる。真皮内の膠原線維の走行の向きは、皮膚の裂隙線(ランゲルの線Langer's lines)の方向と一致するが、これは四肢では縦方向に、また体幹では横方向に走る傾向を示す。皮膚が可動関節を被うところではその一定部位に皮膚のヒダ(またはシワ)形成が見られる。皮膚のヒダあるいは皺の部位では皮膚は薄くなり、かつ真皮と皮下構造物との間での膠原線維性結合の強度が強まっている。皮膚に付属する機関として爪、毛包、皮脂腺、汗腺などをあげることができる。 [臨床]皮膚の裂隙線の方向についての知識は外科医が皮膚切開する場合のガイドとなり、手術後の瘢痕を最小にするために役立つ。特に女性の患者で手術創を通常は衣服で被われないような部分に作る場合に、このことは重要な意味をもつ。セールスマンでさえも場合によって彼の顔に大きな瘢痕が残ることで、彼の仕事を失うかも知れないのである。爪部、毛包、皮脂腺は黄色ブドウ球菌のような病原体が侵入しやすい場所である。爪部の炎症は爪周囲炎paronychiaとよばれ、毛包および皮脂腺の炎症はいわゆる「おできboil」の原因となる。ようcarbuncleというのは、ブドウ球菌感染による浅筋膜の炎症であるが項部にしばしば発生して、通常1個の毛包または毛包の1群の感染の状態から始まるものである。皮脂嚢胞sebaceous cystは皮脂腺導管の開口部が閉鎖されるために起こるが、この状態は頭毛をくしけずるときに生じた頭皮の損傷、あるいは皮脂腺の感染による。したがって皮脂嚢胞は頭皮にしばしばみられる。ショック状態にある患者の皮膚は蒼白で鳥肌状を呈するが、これは交感神経系の過剰な活動により皮膚の細動脈の狭窄ならびに立毛筋の収縮を来しているためである。皮膚の熱傷の際にはその深さが治療法とその予後を決める要素となる。熱傷が皮膚深層にまで達していないときは、傷面はやがて毛包、皮脂腺、汗腺をなす上皮細胞や傷周囲の表皮細胞の増殖により被われて治癒する。しかし汗腺の腺体よりも深い部位までの熱傷のときには傷周囲の表皮細胞からの、おしか上皮の被覆は得られず、治癒は著しく遅くなることともに、線維組織による傷面の収縮がかなりの強さで起こる。深い熱傷を治癒を早め、かつ収縮の起こるのを防ぐためには皮膚移植が必要となる。皮膚移植法は浅層皮膚移植と全層皮膚移植との2種に大別される。前者は表皮の大部分(真皮乳頭尖部をも含めて)を切り取って移植するもので、切り取られた残りの皮膚部位には真皮乳頭周囲の表皮細胞群が毛包細胞、汗腺細胞とともに残留するために、これらが切り取られた皮膚部分の修復にあずかることになる。全層皮膚移植の場合は表皮と真皮全層を移植するために、移植後に新しい血管循環路が早く成立することが移植成功のために必要となる。また、皮膚全層が切り取られた部位には通常さらに他の部位からの浅層皮膚片が移植される。状況によっては全層皮膚移植は有茎切除皮膚片を用いて行われる。すなわち、その際には弁状の全層皮膚がその基部を経由する血流を受けたままの状態で必要部位に植え込まれる。そして、移植された有茎皮膚片への新しい血流が確立したのちに、はじめて茎部切断を行う。)

- 471_08【Abductor pollicis longus muscle長母指外転筋 Musculus abductor pollicis longus】 o: Posterior surface of radius, ulna, and interosseous membrane. i: Base of first metacarpal. Radial abduction and dorsiflexion of the metacarpophalangeal joint of the thumb. I: Radial nerve.

→(長母指外転筋と短母指伸筋は1つの発生的、機能的単位を形成している:筋腹はしばしば形態学的に1つとなる。これらの筋は橈骨の背側面(2/4と3/4の間)と前腕骨間膜から起こる。羽状筋である長母指外転筋は回外筋の起始部下方からも起こり、また尺骨にも起始部をもつ。長母指外転筋は第1中手骨底に、短母指伸筋は母指基節骨底に付く。短母指伸筋の腱線維は長母指伸筋の腱終末に融合し、弱い指背腱膜を形成する。2つの筋は長および短橈側手根伸筋の腱と急角度で交叉し、これらの腱は橈骨の遠位端の背側の橈骨溝に進み、第1腱区画(手首の屈曲軸の掌側)を通過する。)

- 471_09【Abductor pollicis brevis muscle短母指外転筋 Musculus abductor pollicis brevis】 o: Scaphoid, flexor retinaculum. i: Thumb, proximal phalanx, radial sesamoid bone, dorsal aponeurosis. Abducts and flexes the thumb. I: Median nerve.

→(短母指外転筋は表層にあり、母指対立筋をほぼ完全におおっている。筋は屈筋支帯と舟状骨結節から起こり、母指基節関節包に埋め込まれている橈側種子骨、基節骨底の外側縁ならびに指背腱膜に付く。正中神経(C8とTh1)から支配を受ける。)

- 471_10【Triceps brachii muscle上腕三頭筋 Musculus triceps brachii】 Three-headed arm muscle with a common attachment on the olecranon and the posterior wall of the joint capsule. Extends the elbow. I: Radial nerve.

→(肘を伸ばす筋。3つの起始のうち、軽く伸展する時は内側頭が働き、強く伸展する時には長頭や外側頭も協同する。長頭は肩甲骨の関節下結節、外側頭は上腕骨上部の後面、内側頭は上腕骨体の後面からおこり、合したのち尺骨の肘頭につく。なお、この筋は肩関節の内転にも働く。神経支配:橈骨神経(C5,C7,C8).動脈:上腕深動脈。(イラスト解剖学))

- 471_11【Medial head of triceps brachii muscle; Deep head of triceps brachii muscle内側頭;深頭;尺側頭;上腕骨粗線(上腕三頭筋の) Caput mediale; Caput profundum; Caput ulnare; Linea aspera humeri (Musculus triceps brachii)】 o: Posterior surface of humerus, medial and distal to the groove for the radial nerve.

→(内側頭は上腕骨の後面、橈骨神経溝の内側遠位および両側間中隔(とりわけ、内側)から起こる。)

- 471_12【Medial epicondyle of humerus; Medial humeral epicondyle内側上顆;尺側上顆(上腕骨の) Epicondylus medialis humeri; Epicondylus ulnaris humeri】 Protuberance that gives origin to the flexor muscles of the forearm.

→(上腕骨の下端部では、まず内側方に内側上顆が、外側方に外側上顆が突出している。内側上顆は指先でつまめるほどのおおきな突出であるが、外側上顆の突出は軽度である。)

- 471_13【Pronator teres muscle円回内筋 Musculus pronator teres】 Muscle that attaches on the pronator tuberosity of the radius. It flexes the elbow joint, acting as a pronator. I: Median nerve.

→(円回内筋の上腕頭は、前腕の浅層の屈筋群とともに上腕骨の内側上顆と内側上腕筋間中隔から起こる。発達の弱い尺骨頭は鈎状突起と尺骨粗面の間の尺骨内側面から起こる。円回内筋は尺骨と橈骨の上を斜走し、橈骨の前縁を回って、回外筋の停止部の下方の橈骨の前縁を回って、回外筋の停止部の下方の橈骨外側面につく。円回内筋は腕橈骨筋とともに肘窩の遠位側の境界となる。正中神経は円回内筋の上腕頭と尺骨頭の間を通る。)

- 471_14【Bicipital aponeurosis上腕二頭筋腱膜;線維性腱膜 Aponeurosis musculi bicipitis brachii; Aponeurosis bicipitalis; Lacertus fibrosus】 Expansion of the tendon of the biceps brachii that blends into the antebrachial fascia near the ulna. Transmits muscle pulling forces to the ulna.

→(二頭筋腱の腱膜性の分束で、内方へ向かい前腕筋膜へつく。上腕を回外するとき、二頭筋収縮力を尺骨へ伝える。(Feneis))

- 471_15【Flexor carpi radialis muscle橈側手根屈筋 Musculus flexor carpi radialis】 o: Medial epicondyle of humerus, antebrachial fascia, i: Base of second metacarpal. Flexes and pronates elbow joint. Flexion and radial abduction of wrist joint. I: Median nerve.

→(橈側手根屈筋は上腕骨の内側上顆で浅層の屈筋群の共通起始部と、また同様に前腕屈筋および隣接する筋とを分けている結合組織中隔から起こる。筋は第2(しばしば第3)中手骨底に付く。羽状筋である橈側手根屈筋の長い腱は斜め下方に走り、橈骨の遠位1/3で橈骨動静脈の屈側に進み、屈筋支帯のしたのそれぞれ独自の管を通る。)

- 471_16【Palmaris longus muscle長掌筋 Musculus palmaris longus】 o: Medial epicondyle of humerus. i: Palmar aponeurosis. It tenses the aponeurosis and flexes the hand. I: Median nerve.

→(長掌筋は橈側手根屈筋と尺側手根屈筋の間に位置する。短い筋腹は長い腱に移行し、腱は橈側手根屈筋の腱の内側を手掌に下り、浅枝屈筋の浅層に進む。手を曲げると、屈筋支帯の上を通る腱が皮膚を通して観察できる。腱は手掌腱膜に移行し、広がる。手掌筋は(約20%で)欠如することも、2頭または2筋の発達もありうる。)

- 471_17【Flexor carpi ulnaris muscle尺側手根屈筋 Musculus flexor carpi ulnaris】 Muscle that attaches on the pisiform, via the pisohamate ligament on the hamate, and via the pisometacarpal ligament on the fifth metacarpal. Flexes and abducts the hand toward the ulna.

→(尺側手根屈筋は屈筋群の尺側外縁を形成している。上腕頭は上腕骨の内側上顆と内側上腕筋間中隔から起こる。尺骨頭は肘頭、尺骨後縁の近位2/3と前腕筋膜から起こる。2頭は腱性の帯で結合しており、この下を尺骨神経が前腕の屈側に向かう。筋の腱は(尺骨神経、尺骨動・静脈の)尺側前腕路の内側の境をなす。この腱は手根管を通らず、豆状骨に停止した後、豆鈎靱帯と豆中手靱帯で有鈎骨と第5中手骨に至る。筋の腱中に種子骨として豆状骨の停止部があるため、回転軸からの距離が増し、尺側手根屈筋は手掌を曲げるのに有利なトルク(回転力)を得られる。)

- 471_18【Flexor digitorum superficialis muscle浅指屈筋 Musculus flexor digitorum superficialis】 Muscle that attaches on the middle phalanx of the second through fifth fingers. Flexes the wrist and proximal interphalangeal joints. 1: Median nerve.

→(浅指屈筋は2頭筋で、前述した屈筋よりやや深部に位置するので、これらの筋は浅指屈筋を部分的におおっている。上腕尺骨頭は上腕骨の内側上顆の浅屈筋群の起始部と鈎状突起から起きる。橈骨頭は円回内筋の停止部下方の橈骨の前面の細長い部分から起こる。その終末腱は第2~第4中節骨に付く。浅指屈筋は屈筋支帯近くで広がり、2個の浅筋膜(中指と薬指へ)と2個の伸筋腹(示指と小指へ)に不完全に分かれる。それらの腱は手根管を通り、基節骨の上で2分し、その間を深指屈筋の腱が末節腱に通り抜ける(そこで、浅指屈筋を“被貫通屈筋”、深指屈筋を“貫通屈筋”と呼ぶ。腱は第2~第5中節骨の両側縁に付く。浅指屈筋の深層腱線維は最初に(近位部で)分かれる。骨に直背側部分を形成する。この管(鞘)の壁側は長軸方向に走る浅指屈筋の分岐した腱で作られている。不完全で短い手掌部分は腱の近位浅層の不分岐部でつくられる。)

- 471_19【Flexor pollicis longus muscle長母指屈筋(手の) Musculus flexor pollicis longus】 o: Anterior surface of the radius, distal to the radial tuberosity. i: Base of distal phalanx of thumb. Flexes hand and phalanges of thumb. Radial abduction. I: Median nerve.

→(長母指屈筋は系統発生学的には独立した深指屈筋の一部である。その起始部は橈骨粗面から方形回内筋の上縁までの橈骨の前面、および骨間膜にまで広がっている。その腱は手根間を通り、短母指屈筋の2頭の間に入り込み、母指の末節骨底に付く。)

- 471_20【Pisiform bone豆状骨 Os pisiforme】 Bone located on the palmar side of the triquetrum. It is actually a sesamoid bone embedded in the tendon of the flexor carpi ulnaris muscle.

→(豆状骨は尺側手根屈筋腱のなかの半球状の種子骨である。三角骨に向く側に関節面がある。)

- 471_21【Palmar aponeurosis手掌腱膜 Aponeurosis palmaris】 Aponeurosis between the hypothenar and thenar eminences that is partly formed by the palmaris longus muscle.

→(手掌腱膜は手のひらの皮下にある強靱な腱膜で長鞘筋腱から起こり、線維は四尖に分裂して第2~5指に向かって、扇状に放射する。この縦走線維(縦束)は横走する線維束(横束)で連結される。といい、指の根部にある。)

- 471_22【Palmaris brevis; Palmaris brevis muscle短掌筋 Musculus palmaris brevis】 o: Ulnar side of the palmar aponeurosis. i: Skin of hypothenar eminence. I: Ulnar nerve.

→(小指球の所には退化した短掌筋がみられる。短掌筋は手掌腱膜と屈筋死体を手の尺側縁の皮膚とむすびつけている。神経指背は尺側神経の浅枝(C8,T1))