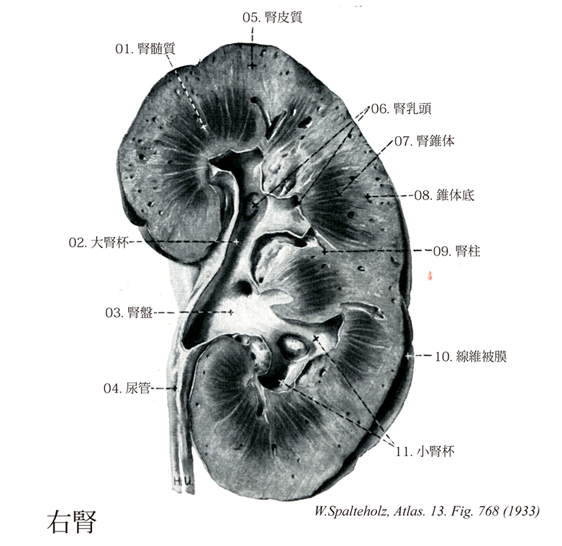

Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

768

- 768_00【Kidney腎臓;ネフロン Ren; Nephrons】

→(腎臓は尿を産生し、排泄する泌尿器の主要部で2つある。ソラマメの形ををした臓器(長さ約11cm、幅が約5cm、厚さ約3cm、重量約100g)で、脊柱の両側で後腹膜に位置する。腎門の高さはほぼ第2腰椎、右腎は左腎より半~1椎体低く、さらに腎の位置は呼吸にともない、1椎体ほど移動しうる。腎の上端は副腎に接し、右腎は肝、十二指腸、結腸、左腎は胃、膵、結腸などに前面で接する。腎は前後に扁平、上下に長く、前面・後面・上端・下端を区別する。外側縁は鈍で凸弧を描き、内側縁はくぼみ、その中央が腎門で、血管、尿管などが出入りする。腎門を入れると、腎実質にかこまれてくぼみがあり、これを腎洞という。腎洞には腎洞静脈、腎杯をいれるほか、残りの隙間には脂肪が詰まる。腎の周囲を直接にかこむ脂肪層を脂肪被膜とよび、腎の表面付着して腎を被う線維に富んだ膜を線維被膜とよぶ。腎実質を皮質と髄質とに分ける。皮質は横断面で顆粒状を示し、通常髄質より暗色、ときに淡色で、腎小体の存在で特徴づけられる。髄質は10個前後のピラミッド上の腎錐体からなり、錐体底は皮質側に向き、錐体の項は腎乳頭として、小腎杯の中へ突き出る。髄質の断面は集合管の走向のために生ずる線条構造を示す。錐体と錐体の間にのびだして、隠す遺体を分離している皮質の部分を腎柱という。ニューロン腎乳頭の表面に篩状野があり、ここには集合管が合流して形成された乳頭管が開口する。個々の乳頭管の開口部を乳頭孔という。小児では腎表面に腎葉を分ける溝が認められる。このような腎を葉状腎といい、通常一つの錐体とそれをかこむ皮質とから、一つの腎葉が形成される。小哺乳類では腎が一個の腎葉で構成される(単葉腎)。腎杯は尿路のはじまりの部分で、内腔と腎乳頭から分泌された尿が流れる。2~3個の腎乳頭が皮筒の小腎杯に開き、2~4個の小腎杯が一つの大腎杯が集って腎盤(腎盂)となり、腎盤は尿管につづく。腎皮質を曲部と放線部は直尿細管、集合管、直細動静脈を主とする部分である。個々の放線を髄放線とよび、髄質から皮質表層へ向かって放線状に走る。腎皮質の構成単位を皮質小葉といい、小葉は一つの腎放線に所属するネフロン全体で構成される。または、小葉を一つの小葉肝動脈に属する領域のネフロン全体とみなす場合もある。いずれにしても各小葉間には結合組織性の境はない。すなわち皮質小葉はむしろ概念的な構造である。ネフロンは腎の排泄系の構造単位で細い血管の塊(糸球体)とそれを取り囲むBowman嚢(糸球体包)(この両方をあわせて腎小体とよぶ)、およびそれにつづく1本の尿細管よりなる。この単位は片側の腎で約100万個を数える。糸球体は輸入細動脈が分かれ何本かの毛細血管のループとなる。そして再び合して輸入細動脈となる。毛細血管は小孔のある内皮細胞と、厚い基底膜から成り、その外側にBowman嚢の臓側上皮の細胞がついている。この上皮は小さい突起(小足)を無数にもち、となりの上皮との間で小さい突起が交互に入り君で配列している。この上皮は足細胞ともよばれる。したがって原尿は血管内皮の小孔、基底膜、小足の間を通過して形成される。Bowman嚢は壁側上皮と臓側上皮とに分けられ、壁側上皮は扁平で尿細管が連絡する部位を尿曲といい輸入・輸出細動脈がはいるところ(血管極)の反対側である。尿細管はBowman嚢の尿極よりはじまる1本の管で次の部分を区別する。すなわち近位曲部尿細管、近位直部、Henleループ(細い部分と太い部分)遠位曲部である。ループの太い部分は遠位直部ともよばれる。この尿細管は、Henleのループの部分で髄質までのびる。腎小体のある位置が髄質に近いものほどループは長く皮質表層にあるものはループは短い。遠位曲部は必ずその腎小体の血管極の近くに位置する。この部分は糸球体に面する上皮は丈が高く密集していて緻密斑とよばれる。ネフロン系尿細管の末端は集合管にそそがれる。尿細管上皮細胞は近位、ループの細い部分と遠位の3カ所で特徴的に区別できる。近位部上皮細胞は隣接する相互の細胞質が互いに突起を出して咬み合っているため、光顕ではその境界が不明瞭である。管腔面には微絨毛が発達して刷子縁ともよばれる。糸球体、水解小体が多い。このため細胞質は産生染料で染まる。Henleループの細い部分は扁平で、短い微絨毛をもつ。遠位尿細管上皮は立方形で微絨毛の発達はよくない。基底部には隣接細胞の陥入が著明で、そのなかに長い糸球体が縦走している。集合管はネルフォン末端と2時的に連結したものでネフロンには入らない。)

- 768_00a【Right kidney右腎臓;右腎 Ren dexter】

→()

- 768_01【Renal medulla腎髄質;髄質 Medulla renalis; Substantia medullaris】 It contains most of the straight segments of the renal tubules, collecting ducts, and medullary vessels. It can be divided into zones.

→(腎髄質には、肉眼的に2層が区別される。より皮質に近い部分は髄質外帯とよばれ、血管に富むため赤色を帯びている。これに対し、より内部の髄質内帯は、集合管collecting ductと細い尿細管に富み、色は灰色である。時に髄質外帯をさらに外層と内層に分けることがある。これらの層構造は、その中に局在する尿細管および血管の形態学的・機能的差異を反映している。)

- 768_02【Major calices; Major renal calyces; Major calyx大腎杯 Calices renales majores】 Three large renal calices that are formed by up to 14 minor calices and drain into the respective regions of the kidney.

→(2~3個の、腎盤の一次分枝。 (Feneis))

- 768_03【Renal pelvis; Pelvis of kidney腎盤;腎盂 Pelvis renalis】 Funnel-shaped beginning of the urinary excretory duct that is lodged in the renal sinus. It passes into the ureter at the hilum.

→(腎盤は腎門において漏斗状を呈する尿管の起始部。尿管上端の扁平な漏斗状膨大部で腎杯を受け、先端は尿管に続いている。腎臓で産生される尿は腎錐体の先端にある多数の乳頭孔から排出され、乳頭をとり囲む杯状の嚢、すなわち腎杯に受け入れられる。乳頭を囲む腎杯を小腎杯といい、小腎杯がさらに合して2~3個の大腎杯になる。大腎杯は内下方に集まって三角形状の嚢、すなわち腎盂(腎盤)になる。腎盂は下方に向かって漏斗状となり、尿管に移行する。Pelvisとは、水盤とか洗面器とかいう意味である。解剖学名のpelvisには骨盤と腎盤との2種類があるから、腎盤の時にはpelvis renalisとしないと混同する危険がある。)

- 768_04【Ureter尿管 Ureter】 Urinary duct situated in the retroperitoneum. It connects the renal pelvis with the urinary bladder, measures 25-30 cm in length and is about 3 mm thick.

→(尿管は全長約25~27cmで、上半分は腹腔内を走り腹部といわれ、下半分は骨盤内にあり骨盤部といわれる。腎盂につづき、腎臓から膀胱に至る管。輪層と縦層の平滑筋に囲まれた移行上皮によって裏打ちされ、外部は外膜でおおわれている。腎門の内下側から出て、大腰筋の前面を斜めに内下方に向かい、精巣(卵巣)動脈の後ろで、これと交叉して下行する。第四腰椎の高さで、総腸骨動・静脈の前を横切って骨盤内に入る。ついで、骨盤の側壁に沿って走り、最後に前内方にまたがって骨盤邸の上面を走り膀胱に開く。尿管はつぎの3箇所にやや細い狭窄部をもつ。すなわち、1.腎盂から尿管への移行部(上端部)、2.腹部から骨盤部への移行部(この部は総腸骨動・静脈と交叉し、尿管は腹膜と癒着している、3.膀胱壁を貫く部(尿管は膀胱壁を斜めに貫き、長さは約2cm)の3箇所である。)

- 768_05【Renal cortex腎皮質;皮質(腎臓の) Cortex renalis; Substantia corticalis renis】 Strip of renal tissue about 6-10 mm wide located beneath the fibrous capsule. It consists of the cortical labyrinth and the medullary rays.

→(腎皮質を曲部と放射部とにわける。曲部は曲尿細管と腎小体を主とし、放射部は直尿細管、集合管、直細動静脈を主とする部分dねある。ここの放線を髄放線とよび、髄質から皮質表層へ向かって放射状に走る。腎皮質の構成単位を皮質小葉といい、小葉は一つの髄放線に所属するネフロン全体で構成される。または、小葉を一つの小葉間動脈に属する領域のネフロン全体といなす場合もある。いずれにしても各小葉間には結合組織性の境はない。すなわち皮質小葉はむしろ概念的な構造である。)

- 768_06【Renal papilla腎乳頭 Papilla renalis】 Rounded tip of a renal pyramid projecting into a renal calyx.

→(小腎杯に突出する腎錐体の先端を腎乳頭と呼ぶ。腎乳頭の数は腎錐体の数より少ないが、これは1個の腎乳頭が2個、ときに3個の腎乳頭が集まって形成されることがあるためである。腎乳頭を表面から見ると、10~15個の乳頭孔が開口しており、肉眼的にもふるい状にみえるため、この部分を篩状野と呼ぶ。)

- 768_07【Renal pyramids; Medullary pyramids; Pyramid of renal medulla腎錐体 Pyramides renales】 Six to twenty renal pyramids separated by the renal columns. They form the medullary substance.

→(腎錐体は腎の横断面に見られるピラミッド型の塊で、分泌管の一部と集合管を含む。腎柱によって分けられた6~20個の錐体状の部分。髄質を構成する。)

- 768_08【Base of renal pyramid錐体底;底(腎錐体の) Basis pyramidis renis】

→(錐体の底部で皮質髄質境界にある。 (Feneis))

- 768_09Bertin's columns【Renal columns腎柱 Columnae renales】 Part of the labyrinth that encloses the medullary pyramids up to the renal sinus.

→()

- 768_10【Fibrous capsule of kidney線維被膜(腎臓の) Capsula fibrosa renis】 Tough fibrous capsule of kidney which is fused with its surface. It can be stripped off.

→(腎臓の表面を包む線維性の被膜。炎症などがあると実質と癒着するため、病理解剖などでは、剥離することで炎症の有無を確かめることがある。(イラスト解剖学))

- 768_11【Minor calices; Minor renal calyces小腎杯 Calices renales minores】 Calices enclosing the tips of the renal papillae. The margin of the calyx is fused with the papillae. The minor calices unite to form the three major calices.

→(大腎杯がさらに分枝してつくられる7~13個の腎杯で、腎乳頭がそのなかに突出している。 (Feneis))