Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

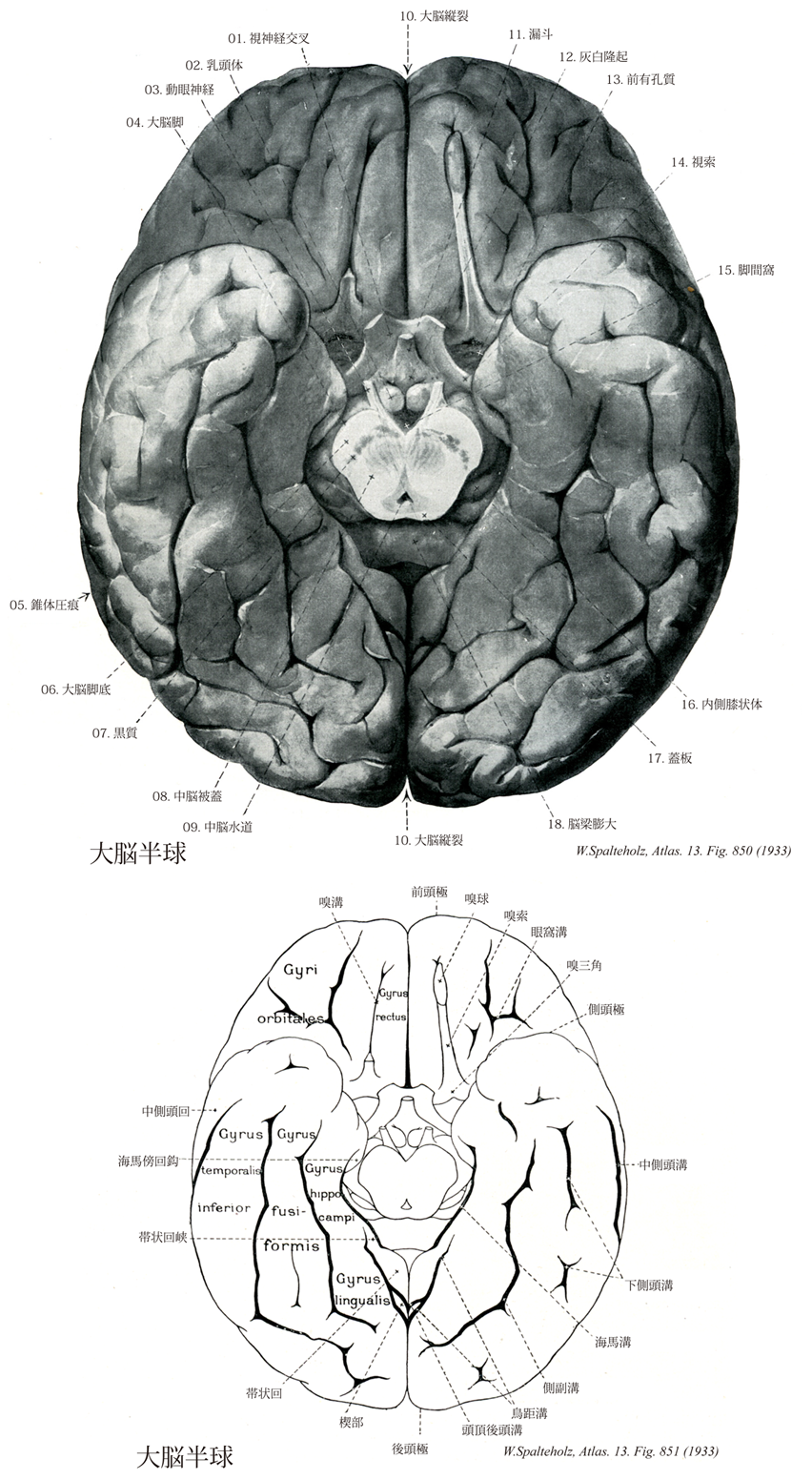

850

- 850_00【Cerebral hemisphere大脳半球 Hemispherium cerebri】

→(大脳半球は表層の外套と深部の大脳核からなる。外套は表面の灰白質である大脳皮質と、より深部の白質である大脳髄質からなる。しかし、TAによると英語では外套という用語がなく外套と大脳皮質を同義語としている。左右の大脳半球は大脳縦裂により分けられているが、その大部分は脳梁により結合されている。さらに大脳半球は大脳横裂により小脳と分けられている。外套の表面には多数の溝と、溝の間の隆起がみられ、それぞれ大脳溝および頭頂骨横行は葉間溝とよばれ、四つの大脳葉(前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉)を区別する上で重要な溝である。外側口の深部には島とよばれる外套の一部がある。前頭葉の下面には嗅脳がある。大脳皮質は部位により構造上の差違があり、系統発生学的に古い古皮質および原皮質と新しい新皮質に大別される。新皮質は発生の途上で少なくとも一度は原則として6層形成を示すのに対して、古皮質および原皮質の発生のいかなる時期にも6層形成を示さず、嗅脳、海馬および歯状回などに限局してみられる。)

- 850_01【Optic chiasm; Optic chiasma視神経交叉;視交叉;視束交叉 Chiasma opticum; Chiasma fasciculorum opiticorum】 Decussation of medial optic nerve fibers between the optic tract and optic nerve.

→(視神経交叉は視床下部の漏斗の吻側にある扁平な線維板で、視神経線維が交叉しているところ。視交叉の背側から両側に開いて出る線維束は視索である。第三脳室の終板と灰白隆起の間で視交叉は第三脳室の底の一部を成す(視交叉陥凹)。視交叉はその上面で(終板の前方)前交連動脈と接し、下面はトルコ鞍の鞍隔膜の上に乗っている。眼球網膜の鼻側半からの線維は交叉して対側へ行き、側頭半からの線維は同側を交叉せずに後方へすすむ。下垂体前葉から発生する腫瘍が視交叉を圧迫することがある。)

- 850_02【Mammillary body乳頭体 Corpus mammillare】 Paired, rounded elevations on the floor of the diencephalon that are connected with the thalamus and mesencephalon.

→(乳頭体は有髄線維を豊富に含み、視床下部の乳頭隆起で内側および外側乳頭体核より成る。脚間窩に突出している左右1対の半球状の隆起、脳弓から海馬足の主要線維束を受け、視床前核と脳幹被蓋部とに線維を出す。内側乳頭体核は外側乳頭体核より大きいが、そのニューロンは比較的小さく、有髄線維のカプセルに包まれている。外側乳頭体核はずっと小さくて、「とくにヒトでは、見分けるのがむずかしい。」そのニューロンは内側乳頭体核のものよりも大きく、染色されやすい。乳頭体への入力線維は、海馬支脚(交連後部脳弓を介して)、視床下部腹内側核、中脳(乳頭体脚を介して)、などからくる。脳弓の線維数は非常に多い。脳弓線維は内側乳頭体核に終止するが、中には乳頭体を通り越して中脳被蓋ないし中心灰白質でシナプス結合するものもある。中脳から乳頭体への入力線維は、中脳中心灰白質および中脳網様体にある楔状核から起こり、乳頭体脚を通ってくる。乳頭体からの出力線維は大脳辺縁系の重要な要素である。内側乳頭体核から出る線維は明瞭な上行性線維束である主乳頭体束を作り、これは吻背側方へ向かう乳頭体視床路と、尾側方へ向かうこれよりも小さい乳頭体被蓋束に分かれる。乳頭体視床路線維は主として内側乳頭体核より起こり、視床前核群でシナプス結合する。視床前核は帯状回でシナプス結合する線維を出す。「海馬→脳弓→乳頭体→視床前核→帯状回」の回路は大脳辺縁系の中心的な回路としてしられている(Papezの情動回路)。乳頭体被蓋束の出力線維は内側乳頭体の背側部より起こり、中脳被蓋でシナプス結合する。)

- 850_03【Oculomotor nerve [III]動眼神経[脳神経III] Nervus oculomotorius [III]】 Nerve containing motor and parasympathetic fibers that exits the oculomotor sulcus and passes through the superior orbital fissure into the orbit.

→(動眼神経の主成分は動眼神経主核から出る体性運動性のもので外側直筋および上斜筋以外の眼筋を支配する。このほかに副交感性の動眼神経副核[Edinger-Westphal核]から出る線維が加わる。以上の2核から出る線維は多数の根をつくって大脳脚内側溝から出て1神経幹となり、滑車神経、外転神経および眼神経とともに、蝶形骨体の両側にある海綿静脈洞の上壁に沿ってすすみ、上眼窩裂を通って眼窩内に入り、上下の2枝に分かれる。上枝は上瞼挙筋および上直筋に、下枝は内側直筋、下直筋および下斜筋に分布する。また下枝からはきわめて短い動眼神経からの根が出て、毛様体神経節に入るが、これは動眼神経副核から出て、下枝を通って毛様体神経節に入る副交感線維にほかならない。)

- 850_04【Cerebral peduncle大脳脚[広義の] Pedunculus cerebri】

→(広義の大脳脚は中脳の腹側部で、背側の中脳蓋(四丘体)および中心灰白質背側部を除いた中脳水道水平中央断面より腹側の部分を総称する。さらにこれは背側の中脳被蓋と狭義の大脳脚に分かれる。中脳被蓋には著明な構造物として、動眼神経核群、中脳網様体、赤核、黒質、内側毛帯などが存在する。もともとは全脳と後脳を連結するやや細くなった首状部分である中脳の両半分の部分をさす名称であったが、その後、様々な意味で用いられるようになった。Crus cerebriとよばれる皮質投射線維の大きな束のみをさしたり、これに被蓋を加えたものをさしたりするが、後者の方が好ましい、脚底にある黒質は被蓋とcrus cerebriとを境する構造とみなされている。)

- 850_05【Petrous impression岩様圧痕;錐体圧痕 Impressio petrosa】

→()

- 850_06【Base of peduncle大脳脚底;脚底 Basis pedunculi; Basis pedunculi cerebralis】 Comparable to the cerebral crus.

→(狭義の大脳脚を指す。大脳脚の前部と同義語である。)

- 850_07Soemmering's substance【Substantia nigra黒質;黒核 Substantia nigra; Nucleus niger】 Black nucleus lying on the cerebral crura. It is characterized by pigmented ganglion cells making it visible to the naked eye. It extends through the entire mesencephalon into the diencephalon.

→(黒質は中脳被蓋腹側部の核で大脳脚の背側に接して存在する。ヒトの黒質の神経細胞は顆粒状のメラニン色素を豊富に含有するため、黒質は全体として肉眼的に黒くみえる。黒質には背側の緻密部と腹側の網様部が区分される。緻密部が神経細胞に富むのに対し、網様部では神経細胞の密度は粗で、細い神経線維に富む。したがて、前者は黒色部、後者は赤色部とよばれることがある。黒質からおこる遠心性神経線維としては、緻密部からおこり線条体に分布する黒質線条体線維、網様部から起こり視床のとくに内側腹側核(VM)に分布する黒質視床線維、および網様部からおこり上丘の中間灰白質に分布する黒質上丘線維などが主なものである。また、黒質に分布する求心性神経線維の起始としては、線条体・淡蒼球・視床下核(Luys体)が主なものである。これらのほか、前頭葉皮質・背側縫線核・扁桃体中心核・外側手綱核なども報告されているが不確実である。黒質は中枢神経系のうちでドーパミンとGABAの含有量が高い部位として知られる。ドーパミンは線条体に神経線維を送る黒質緻密部の神経細胞に主として含まれ、またGABAは線条体よりおこり黒質網様体に至る神経線維の軸索終末に主として含まれる。黒質に見られる線維はまたは11個のアミノ酸が連絡したペプチドとしてのP物質(SP)も含む。黒質は脳において最も高濃度にP物質を有する部位で、この物質は黒質の緻密部および緻密部内の神経終末に凝集している。網様部はまたエンケファリン作働性線維および終末も有する。尾状核および被殻の樹状突起の棘突起に含むニューロンから起こる線条体黒質線維はGABA、P物質、エンケファリンを含む。これらの線維は同様の伝達物質を有する線条体淡蒼球線維を出すニューロンとは異なる細胞集団から起こる。黒質はパーキンソン病(振戦麻痺)の原因となっている代謝障害に緻密に関係しており、Huntington舞踏病および異常な不随意運動や筋緊張の変化を特徴とする他のタイプの運動障害にも関与しているようである。パーキンソン病では黒質から線条体へのドーパミンの輸送および合成が極度に傷害される。Huntington舞踏病では線条体のドーパミンは正常であるがGABAは著明に減少している。)

- 850_08【Tegmentum of midbrain中脳被蓋 Tegmentum mesencephali】 Continuation of the gray substance of the fourth ventricle that forms the periaqueductal gray substance surrounding the cerebral aqueduct.

→(中脳被蓋は黒質から中脳水道にまでのびる中脳の大部分で動眼神経核、滑車神経核の他に網様体、赤核および多くの小さな細胞集団を含む。)

- 850_09Sylvius, Aqueduct of【Aqueduct of midbrain; Cerebral aqueduct中脳水道;脳水道 Aqueductus mesencephali; Aqueductus cerebri】 Narrow canal in the mesencephalon between the third and fourth ventricles.

→(中脳水道はシルビウス水道ともよばれる。中脳では脳室系は細い管となり、間脳の第三脳室と菱脳の第四脳室とを結合する。これを中脳水道と称し、横断面は円形または底辺を背側に向けた角のとれた三角形をなし、中心灰白質によってかこまれる。その存在については古くから知られていたが、フランスの解剖学者Jacobus Sylvius (1478-1555)の著書(1555年)で初めて説明がなされた。)

- 850_10【Longitudinal cerebral fissure; Longitudinal fissure of hemisphere大脳縦裂;半球間裂 Fissura longitudinalis cerebri; Fissura interhemisphaerica】 Deep longitudinal cleft that divides the cerebral hemispheres and houses the falx cerebri.

→(大脳縦裂は左右大脳半球の深い縦裂である。左右大脳半球は大脳縦裂によって不完全に分けられており、生体ではこの部分に大脳鎌が入り込んでいる。前頭部と後頭部では大脳半球は完全に分かれているが、中央部では大脳縦裂が幅広い半球間の交連線維群である脳梁までしか達していない。)

- 850_11【Infundibulum of pituitary gland漏斗(下垂体の) Infundibulum】 Pituitary stalk.

→(下垂体の漏斗は視床下部の腹側方の突出部とその中にある第三脳室の陥凹によって形成される。漏斗の最も遠位に突出した部分が下垂体後葉(神経下垂体)であり、漏斗の突出部と正中隆起を結合する組織は漏斗柄とよばれる。)

- 850_12【Tuber cinereum灰白隆起 Tuber cinereum】 Condensation of gray substance in the posterior wall of the infundibulum.

→(尾方は乳頭体、吻方は視神経交叉、両外側は視索で区切られ、腹部は漏斗および脳下垂体柄へとのびる視床下部底の隆起。これは灰白質の高まりで第三脳室底の一部を形成し、円錐状になって漏斗に終わる。)

- 850_13【Anterior perforated substance前有孔質;嗅野;嗅覚野 Substantia perforata anterior; Substantia perforata rostralis; Area olfactoria】 Perforated area between the olfactory striae produced by the passage of cerebral vessels. It transitions into the gray substance of the tuber cinereum and paraterminal gyrus.

→(前有孔質は嗅脳後部の大部分を占め、内側、外側嗅条と視索が嗅回をなしている。視床、大脳核、内包などにいたる小血管が出入りするため多数の孔が明いている。後縁はブローカの対角帯により形成される。)

- 850_14【Optic tract視索 Tractus opticus】 Portion of the visual pathway between the optic chiasm and lateral geniculate body that is visible on the surface of the basal part of the brain.

→(視索は視交叉と外側膝状体の間の視覚路で左右の視索は視床下部と大脳脚基底部を回って後外方へ走る。これらの線維の多くは外側膝状体の中に終止するが、小部分は下丘腕となって上丘および視蓋前域にまで続く。外側膝状体からは膝状体鳥距路が起こり、これが視覚路の最後の中継路をなす。視索前域は対光反射と関係し、上丘は眼と頭の反射運動より視覚刺激を追跡することと関係している。網膜視床下部線維は、両側性に視床下部の視神経交叉上核に終止する。この網膜からの直接の投射は、機能的には神経内分泌調節と関連している。)

- 850_15【Interpeduncular fossa脚間窩 Fossa interpeduncularis】 Depression between the cerebral crura.

→(脚間窩は左右の大脳脚間にある中脳後表面上の深い凹みで底面は出入りする小血管の為に多数の小孔を有する後有孔質によって形成される。)

- 850_16【Medial geniculate body内側膝状体 Corpus geniculatum mediale】 Part of the auditory pathway that is connected with the inferior colliculus.

→(内側膝状体は、視床の尾方腹側面で、外側膝状体の内側方、大脳脚の背方に位置する。この核は、視床における聴覚の中継核であって、聴放線を出す。下位脳幹にある聴覚の中継核群とは違って、両側の内側膝状体の間には交連線維による連絡がない。内側膝状体は、明瞭な細胞構築と連絡から更に幾つかの部分にに分けられる。内側膝状体は内側部、背側部および腹側部と呼ばれる三つの主要な部分から構成される。内側膝状体のこれらの細区分域は、普通の組織学的標本では区別するのが容易ではないが、Golgi標本では明らかである。内側膝状体腹側核は、内側膝状体の吻尾方向の全長にわたって広がり、内方が、下丘腕によって境されている。内側膝状体の他の大きな部分とは違って、腹側核には、明確な層板構造がある。腹側部の細胞の大きさと形は、かなり一定しており、房状の樹状突起をもつ。房状細胞の樹状突起と下丘腕の神経線維によってできた層状構造は、らせん形、または、弯曲した垂直の板状を示す。下丘からの求心性線維は特定の層板にはいり、そのまま同じ層と連絡しつづける。内側膝状体の側腹部にある層板構造は、外側膝状体のそれに類似しているが、細胞の層が有髄神経線維帯によって区切られることがない。内側膝状体の腹側部に生理学的な性質によって地図をつくると、この細胞層は音の高低に一致した局在と関係しており、高い周波数の音は内側に、低い周波数の音は外側に復元される。内側膝状体の腹側部のニューロンから聴放線が起こり、一次聴覚野に終わるが、ここでは、音の周波数が空間的に配置されている。一次聴覚野からは内側膝状体の腹側部に終わる両方向性皮質視床線維が起こる。膝状体皮質線維と皮質膝状体線維は、両者とも同側性である。ヒトでは、内側膝状体の主な皮質投射は、膝状体側頭葉放線、あるいは聴放線を経て、側頭葉上面の隆起部(横側頭回)に達する。皮質のこの投射野(41野)は、音の高低に一致した局在をもっている、すなわち、高音は内側方に、また低音は前外側方に復元される。内側膝状体の背側部には、幾つかの核が含まれ、それらの中には、膝状体上核と背側核がある。背側核は、内側膝状体の尾方の高さでは顕著であり、外側被蓋野からの投射を受ける。この外側被蓋野は上丘の深い層から、外側毛帯に隣接する領域へと広がった領域である。内側膝状体の内側部の大細胞性部は、下丘、外側被蓋および脊髄からの入力を受ける。内側膝状体の中の層構造を示さない部分はすべて一次聴覚野を取り囲む皮質の帯状部に同側性の線維を送っている。)

- 850_17【Tectal plate; Quadrigeminal plate蓋板;四丘体板;四丘板 Lamina tecti; Lamina quadrigemina】

→()

- 850_18【Splenium of corpus callosum脳梁膨大 Splenium corporis callosi】 Bulging, exposed posterior end of corpus callosum.

→(脳梁膨大は脳梁幹の後端は著しく膨大化し、松果体と蓋板とを上方から被っている。膨大部と中脳との間の大脳横裂からは脳軟膜が進入し、脈絡組織を形成する。)