Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

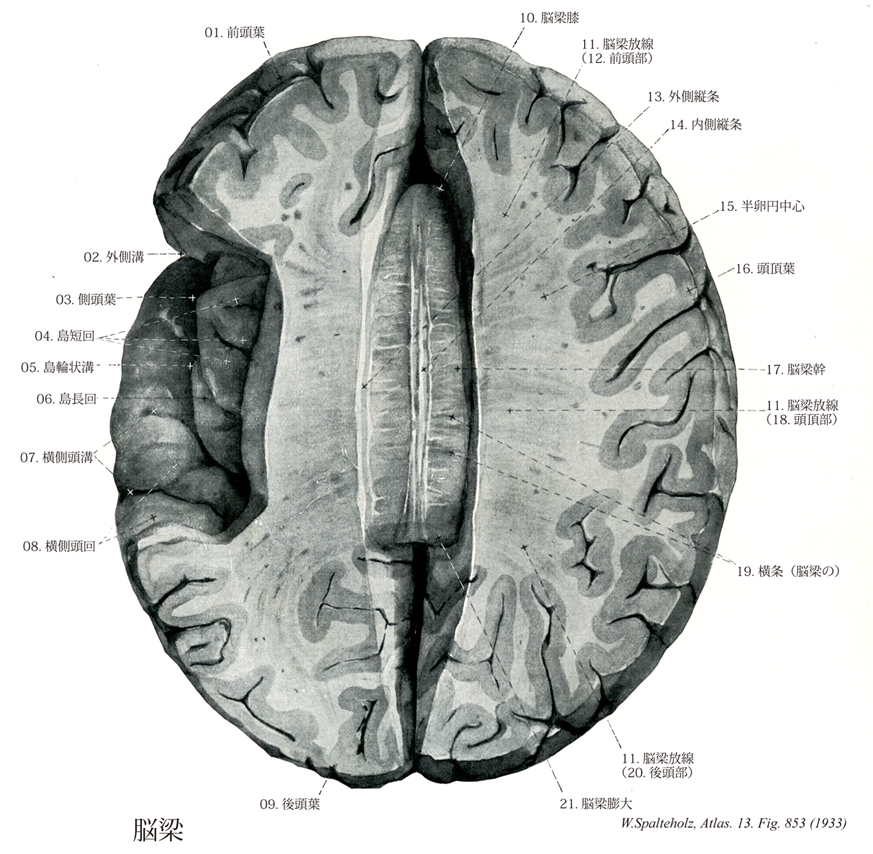

853

- 853_00【Corpus callosum脳梁 Corpus callosum】 Transverse nerve fibers connecting the two cerebral hemispheres at the base of the longitudinal cerebral fissure.

→(脳梁は左右の大脳皮質、ことに新皮質を結合する線維の集合したもので、系統発生的には最も新しく、ヒトでは非常に発育がよい。その前後経はほぼ7.7cmである。脳梁は正中断では全体としては釣針状で、4つの部分が区別される。後端部は膨大し、脳梁膨大といい、その前方に続いて水平に走る部分を脳梁幹とよぶ脳梁はその前端では強く屈曲し、脳梁膝をつくる。これはさらに後下方にくちばしのように尖って脳梁吻となり、しだいに薄くなって終板に続く。)

- 853_01【Frontal lobe前頭葉 Lobus frontalis】 Portion extending from the frontal pole to the central sulcus.

→(前頭葉は中心溝の前、そして外側溝の上にある。前頭葉の上外側表面は3つの脳溝によって4つの脳回に分けられる。前頭葉には、1次運動野はBrodmannの脳区分でいうと領域4(中心前回から中心傍小葉)を中心に錐体外路系の中枢があり、身体の反対側の随意運動を起こす。Betzの巨大細胞が特徴的であるが、この細胞からの線維は皮質脊髄路の3%程である。運動前野(2次運動野)はBrodmannの領域6,8,44など(中心前回の前部から上・中・下前頭回後部)にある錐体外路系の運動中枢。この部は一次運動野の活動プログラム化に働き、障害されると習得した運動が障害される。通常の運動障害はなく、失行と呼ばれる。前頭眼野は中心前回で、顔面支配領域の前方に位置する(主に8野で6,9野の一部)。眼球や眼瞼の共同運動の中枢である。補足運動野は上前頭回内部に位置し、姿勢や運動開始と関係するらしい。運動性言語中枢はBrodmannの領域44,45(三角部)に位置する。Brocaの言語野ともいい、言語発声に必要な口から口頭の筋を統合支配する中枢で、運動野と連絡して発声運動を行うという。この部が障害されると意味のある言語を発声できなくなる運動失語が生じる。運動前野は大脳皮質の前頭葉の前方を広く占有している連合野である(Brodmannの9,10野)。前頭前野は脳の極めて広範囲から上方を集めて行動のプログラミングを行う。靴紐を結んだり、ボタンをかけるなどの学習・経験による複雑な組織化された運動の遂行と関係がある。背側運動前野は運動の企画や準備に対応し、腹側運動前野は物体を認知して動作へ変換する情報に変えるといわれる。)

- 853_02Sylvian fissure, sulcus【Lateral sulcus; Lateral cerebral sulcus外側溝;外側大脳裂;シルヴィウス溝 Sulcus lateralis cerebri; Fissura cerebri lateralis (sylvii)】 Groove running between the frontal and parietal lobes (above) and the temporal lobes (below).

→(シルビウス裂溝ともよばれる。外側溝は大脳半球の底面における陥凹である大脳外側窩に始まり、外包にすすんで半球外側面に現れ、その主部は後枝として後上方にすすみ、一方は前頭葉および頭頂葉と他方は側頭葉との境をなす深い溝である。半球外側面に現れたところで2小枝、すなわち前に向かう前枝と、上行する上行枝を出す。外側溝の奥には島がある。オランダの医学者Francis Sylvius (1614-1672)による。ちなみに中脳水道のシルビウスは別人である。)

- 853_03【Temporal lobe側頭葉 Lobus temporalis】 Lobe bounded superiorly by the lateral sulcus.

→(側頭葉は外側溝より下方にある部分で、上外側面から下面におよび、後方は後頭葉および頭頂葉に移行する。上外側面では溝としては前後に走る上および下側頭溝があり、これらによって上、中および下側頭回が区画される。上側頭回の背側面で外側溝にかくれた部分には3本の横側頭溝があり、これらにより区別される二つの横側頭回(Heschl)がある。ここに聴覚野がある。これらの大部分は側頭葉下面皮質とともに連合中枢(側頭連合野)と目される。優位半球(主に左脳)の上側頭回の後部から角回にかけて感覚性言語中枢(Wernicke野)があるとされる。側頭葉下面では溝として前後に走る後頭側頭溝およびその内側をほぼこれと平行に走る側副溝がある。また側副溝の前方の延長部には浅い嗅脳溝がある。これは海馬傍回の前部と側頭葉の残部とを境する。回としては外側後頭側頭回は大脳上外側面における下側頭回が下面へ直接移行したもので、これらの両回の間を境する溝はない。内側後頭側頭回は後頭側頭溝と側副溝の間にあり、舌状回は側副溝後部と鳥距溝の間にあり、むしろ大部分は後頭葉に属する。)

- 853_04【Short gyri of insula; Precentral insular gyrus島短回;島中心前回 Gyri breves insulae; Gyri precentralis insulae】 Short, superior insular gyrus.

→(島短回は島回の島中心溝より前部の4~5個をいう。島の底部に向かって収斂している。)

- 853_05【Circular sulcus of insula; Circular insular sulcus島輪状溝;輪状溝 Sulcus circularis insulae】 Groove bounding the insula. It is interrupted at the limen insulae.

→(島輪状溝は島と上下および後ろで弁蓋の境界となる溝。島限で中断する。)

- 853_06【Long gyrus of insula; Postcentral insular gyrus島長回;島中心後回 Gyrus longus insulae; Gyrus postcentralis insulae】 Long, inferior insular gyrus.

→(島長回は島回の島中心溝の後方にある1~2個をいう。)

- 853_07【Transverse temporal sulcus横側頭溝 Sulcus temporalis transversus】 Transverse grooves between the transverse temporal gyri.

→(横側頭溝は横側頭回の間の溝。側頭葉上面にある島の後極に向かう溝、通常3本。外側溝後枝の底にある。)

- 853_08Heschl's transverse convolutions【Transverse temporal gyri横側頭回;ヘルシュ横回 Gyri temporales transversi】 Transverse convolutions (2-4) lying in the floor of the posterior ramus of the lateral sulcus. Area of auditory perception.

→(ヘッシェル横回とも呼ばれる。上側頭回の背側面、つまり側頭葉の上部表面上にあって外側溝の底にかくれて横側頭回がある。横側頭回の内側部には皮質聴覚中枢(聴覚野)があり、その外側部から上側頭回の表面にかけて聴覚性連合野が広がる。Heschl, Richard (1854-1881) オーストリアの病理学者。グラーツ、ウェーン大学の教授を歴任。ヘッシュル横回(横側頭回)を記述、グラーツ時代に病理標本館を作る。論書は50篇以上になるが、特異なものにロキタンスキーの行った病理解剖法を著したものがある(「Sectionstechnik」, 1859)。)

- 853_09【Occipital lobe後頭葉 Lobus occipitalis】 Lobe that is partially bounded by the transverse occipital sulcus, parieto-occipital sulcus, and preoccipital notch.

→(後頭葉は大脳半球の後部に位置し、外側面では頭頂葉および側頭葉の後方に続き、上外側面ではこれらとは明瞭な境界はない。しかし大脳半球内側面では頭頂後頭溝により頭頂葉と明確に区分される。機能的には視覚野がある。頭頂間溝の後端にほぼ横に走る小溝、すなわち横後頭溝がある。上外側面における溝および回は一般に不規則で、これらを上および外側後頭溝ならびに、上および外側後頭回と呼ぶ。外側後頭溝の後部はしばしば前方に凸部を向けた弓状を呈し、前部の溝と叉状に交わる。この弓状の溝は月状溝または猿裂と呼ばれる。しかしサルの月状溝はヒトの月状溝、頭頂後頭溝および横後頭溝の連続したものと考えられる。)

- 853_10【Genu of corpus callosum脳梁膝 Genu corporis callosi】 Knee of the corpus callosum situated anterosuperior to the rostrum.

→(脳梁膝は脳梁の前端部で下方と後方にひだを形成し脳梁吻で終わる。線維は前方に向かって走り、前頭葉に放散している(小鉗子)。)

- 853_11【Radiation of corpus callosum脳梁放線 Radiatio corporis callosi】 Fibers radiating from the corpus callosum to the cerebral cortex.

→(脳梁放線は左右の大脳半球の半卵円中心に放射する脳梁の線維群。脳梁の線維群は大脳縦裂の床に当たる部位を横断し、側脳室の天井の大部分を形成しており、種々の皮質領域に分布する時、豊富な脳梁放線として扇状に広がる。)

- 853_12【Frontal part of coronary radiation前頭部(脳梁放線の) Pars frontalis (Radiatio corporis callosi)】

→()

- 853_13【Lateral longitudinal stria外側縦条 Stria longitudinalis lateralis】 Paired, longitudinal band of nerve fibers on the corpus callosum that is covered laterally by the cingulate gyrus. It receives efferent fibers from the hippocampus.

→(外側縦条は帯状回の両外側縁の近くで、灰白質を伴って前後に走る細い縦条。嗅脳の一部。)

- 853_14Lancisi, Stria of【Medial longitudinal stria内側縦条 Stria longitudinalis medialis】 Medial band of longitudinal nerve fibers on the corpus callosum. It receives efferent Fibers from the hippocampus.

→(内側縦条は脳梁幹の表面で正中線の両端を、灰白質を伴って前後に走る細長い縦条。外側縦条とともに脳梁幹背面の灰白質を一部すなわち灰白質層、海馬の痕跡を形成する。嗅脳の一部。)

- 853_15【Semioval center半卵円中心;卵半円中心 Centrum semiovale】

→(大脳皮質の白質のすべてに共通して中心部になる部分には、交連、連合、投射線維が含まれているが、大脳を水平段にすると、卵円形に見えるので、半卵円中心と呼ぶ。 脳梁の上方で帯状回を通る水平断面で最大に現れ、やや卵半円形をなすので、これを半卵円中心と称する。)

- 853_16【Parietal lobe頭頂葉 Lobus parietalis】 Lobe bounded by the central sulcus, and, posteriorly, by the parieto-occipital sulcus.

→(頭頂葉は中心溝の後方にあり、外側溝の上方、頭頂後頭溝の前方に位置する。上外側面において、中心溝の後方にこれと平行して走る中心後溝があり、これらの二つの溝の間に中心後回を形成する。ここに体制感覚野が位置する。中心後溝の後方を大脳半球上縁にほぼ平行に走る頭頂間溝があり、これによって上および下頭頂小葉が区別される。これら小葉は頭頂連合野とされている。下と強う小はさらに小さな溝により前方の縁上回と後方の角回とに分けられる。内側面では、帯状溝の後方延長部と考えられる頭頂下溝とよばれる短い溝がある。中心傍小葉(後部)の後方には楔前部とよばれる部分がある。これは帯状溝の縁部、頭頂下溝、頭頂後頭溝などで囲まれた部分である。さらにこの後方は、後頭葉に属する楔部に接している。 発生と区分:胎生初期の脳は表面がなめらかで、発達にしたがって大脳溝と大脳回が順次形成されてくる。胎生4ヶ月から8ヶ月の間に出現する脳溝が、いわゆる第1次脳溝で、変異の少ない脳溝である。大脳半球外側面では外側溝 (Sylvius裂)、中心溝 (Rolando溝)、頭頂間溝、上側頭溝などの第1次脳溝が確認できる。外側溝(大脳外側窩)は、胎生4ヶ月頃大脳半球の外側部に陥凹として出現する脳溝であり、後部は縁上回に達している。外側溝の腹側域を側頭葉と呼ぶ。中心溝は胎生6ヶ月頃出現し、この溝により頭頂葉は前頭葉から区別される。頭頂葉の後方部は、半球内側面からのびて一部外側面にも現れている頭頂後頭溝によって後頭葉と境される。このように頭頂葉は、肉眼的には、前方は中心溝、後方は頭頂後頭溝と後頭前切痕を結ぶ仮想の線により境界されるが、腹外側方での側頭葉後部との境界は不明瞭である。このように第1次脳溝を基準にして大脳皮質は前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉に区分される。Brodmann(1909)はニッスル標本を用いてヒトの皮質を約50の領域に区分した。現在、皮質領野を区分する標準として広く臨床医学の場で用いられている。大脳皮質全体、層ごとの細胞の大きさや形、分布とその数(密集度)、層の幅、垂直方向における細胞の分布状態や特別な形の細胞の存在など、これらの相違を基礎にして分類したものである。これらの境界の多くが必ずしも脳溝と一致していないが、この形態上の区分が皮質の機能局在と密接な関係にある。Brodmannによる大脳皮質の細胞構築学的区分にしたがえば、頭頂葉外側面では領域3,1,2(中心後回)、領域5,7(上頭頂小葉)、領域39(角回)、領域40(縁上回)に相当する。なお、内側面では領域3,1,2,5(中心傍小葉の後部)、領域7(楔前部)に相当し、中古皮質に属する帯状回(領域31の一部)に接している。)

- 853_17【Trunk of corpus callosum; Body of corpus callosum脳梁幹;脳梁体 Truncus corporis callosi】 Portion between the splenium and genu of corpus callosum.

→(脳梁幹は脳梁膨大と脳梁膝の間の主に脳梁の弓状部分。)

- 853_18【Parietal part of coronary radiation頭頂部(脳梁放線の) Pars parietalis (Radiatio corporis callosi)】

→()

- 853_19【Transversal striae横条(脳梁の) Striae transversae】

→()

- 853_20【Occipital part of coronary radiation後頭部(脳梁放線の) Pars occipitalis (Radiatio corporis callosi)】

→()

- 853_21【Splenium of corpus callosum脳梁膨大 Splenium corporis callosi】 Bulging, exposed posterior end of corpus callosum.

→(脳梁膨大は脳梁幹の後端は著しく膨大化し、松果体と蓋板とを上方から被っている。膨大部と中脳との間の大脳横裂からは脳軟膜が進入し、脈絡組織を形成する。)