Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

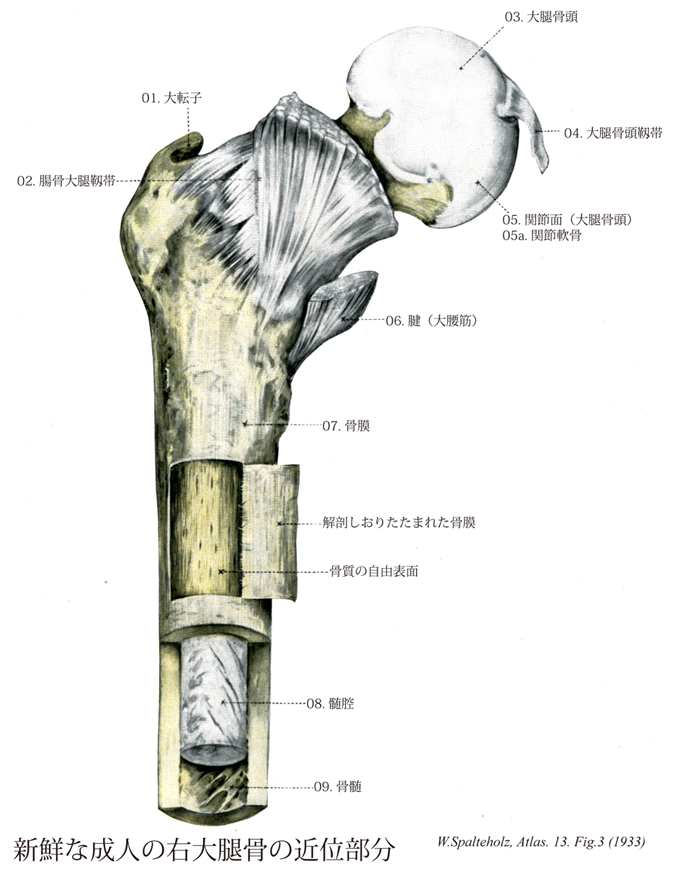

003

- 003_01【Greater trochanter of femur大転子(大腿骨の) Trochanter major】 Large prominence on the superolateral aspect of the femur for attachment of the gluteus medius, gluteus minimus, and piriformis muscles.

→(大腿骨頚の上外側には大転子(中臀筋、小臀筋、梨状筋がつく)が突出している。転子とはハンドルのことで、その力学的な効用は、たとえば大転子につく中臀筋が大腿骨を外転させている。)

- 003_02Bertin's ligament; Bigelow's ligament【Iliofemoral ligament腸骨大腿靱帯 Ligamentum iliofemorale】 Strong anterior band that extends from the anterior inferior iliac spine to the intertrochanteric line. It travels in two main directions.

→(腸骨大腿靱帯は下前腸骨棘および寛骨臼上縁から起こり、拡がって転子間線に至る三角形の強い靱帯で、関節包の前面と上面を補強する。しかし転子間線に近い中央部はやや弱いので、強い線維束となる部は逆Y字形となる。特にその外上部は、上方では下前腸骨棘に着く大腿直筋腱の線維、下方では大転子に着く小臀筋腱の線維が表面から加わり、股関節包靱帯のなかでも最大の部分となる。腸骨大腿靱帯は靱帯最大の靱帯で、上半身が股関節より後へ傾くのを防ぐバンドの役目をしている。つまり直立のバランスをとるためには、腸腰筋と共に不可欠のものである。なお上半身が股関節で前へ傾くのを防ぐものとしては、大腿筋が最も重要である。腸骨大腿靱帯の三角筋は両側辺が厚くて中央部が薄いので、英仏ではV字靱帯、またはY字靱帯Y-shaped ligamentと呼んでいる。)

- 003_03【Head of femur大腿骨頭 Caput femoris】

→(大腿骨の上端には2/3球状の大きな関節面を持つ大腿骨頭がある。その頂点は内側上方に向くが、同時にやや前方に傾いている。)

- 003_04【Ligament of head of femur大腿骨頭靱帯;大腿円靱帯 Ligamentum capitis femoris; Ligamentum teres femoris】 Intracapsular band that extends from the acetabular notch to the fovea for the ligament of the head of the femur. It transmits vessels and does not directly influence joint mechanics.

→(大腿骨頭靱帯は関節内靱帯で、大腿骨頭窩から起こり、少し拡がって、寛骨臼切痕を挟み込む月状面の尖端の付近に着く。三角柱状で、滑膜に被われる。太さは個人差が大きい。大腿骨頭に入る血管の一部はこの靱帯をつたわる。)

- 003_05【Articular surface (Head of femur )関節面(大腿骨頭) Facies articularis (Caput femoris)】

→(")

- 003_05a【Articular cartilage (Head of femur )関節軟骨(大腿骨頭) Cartilago articularis (Caput femoris)】

→(骨の発生の始めにできる軟骨は、骨端軟骨のほかに、隣接する骨と対する骨端面、すなわち、関節面にも残る。この軟骨は関節軟骨といわれ、骨端の成長にあずかるとともに、関節面に加わる外力に対する緩衝帯となって、関節面における摩擦を減じ、骨を保護する。)

- 003_06【Psoas major tendon腱(大腰筋) Tendo (Musculus psoas major)】

→()

- 003_07【Periosteum骨膜 Periosteum】 Outer sheath consisting of two layers that invests the bone tissue, gives attachment to tendons and ligaments, and nourishes the outer vessels of the bone.

→(骨の表面を被う強靱な結合組織性の膜で、関節部では関節包に続く。Sharpey線維で骨と結合する一方、骨に付着する腱や靱帯の線維は骨膜に放散して一部は骨質に侵入する。この付着部は骨膜はしばしば線維軟骨化している。骨膜の内側は新しい骨組織を形成する造骨組織層で、骨の太さの成長にあずかり、成体でも骨の再生・修復の能力がある。骨膜外側の線維結合組織層は骨に分布する血管や神経を含む。その血管は緻密質内の血管と連絡し、また骨膜は知覚神経に富む。骨膜は胎生期から青年期に至るまでは、骨の表面に骨質を新生することによって骨の太さの成長をいとなんでいるが、骨の成長が止むと多数の細血管を骨質の中に送り込んで、その栄養を助けている。しかし成人においても、骨折や手術で骨が損傷を受けると骨膜は若返って再び造骨機能を取り戻し、骨質の新生を行う。骨膜と骨質との結合は至って丈夫で、丈夫なピンセットを使っても、剥がしにくいことが多い。それは骨膜が骨の表面に付着しているだけでなく、その結合組織線維が骨質の中に侵入しているからである。こうして骨膜はまた筋と骨の結合の媒介をしている。)

- 003_08【Medullary cavity; Marrow cavity髄腔;骨髄腔 Cavitas medullaris】

→(骨幹部は管状で、厚い緻密骨からなる緻密質が広い髄腔を囲む。髄腔と海綿質の網目の小腔とは造血組織である骨髄で満たされる。)

- 003_09【Bone marrow; Medulla ossium骨髄 Medulla ossium】

→(骨髄は骨の内部、すなわち長骨の髄腔や骨端およびその他の骨の海綿骨の小柱骨の間を満たす組織で、血球を産生する造血組織である。発育期にある幼小児の骨髄はすべて赤色骨髄で占められているが、成長ともに長骨の骨髄には黄色骨髄が次第に増加する。7歳以後、黄色骨髄は上肢の長骨の遠位側から近位側に向かって次第に増加し、成人では、赤色骨髄は主として体幹の骨(頭蓋骨・椎骨・胸骨・肋骨)および上肢帯・下肢帯の骨(寛骨など)と上肢・下肢では上腕骨・大腿骨の海綿質の近位端に限られる。骨髄は骨髄腔および海綿質を満たす軟らかい組織で血球をつくる大切な場所である。胎生期や乳児期にはほとんどすべてが赤色骨髄であるが、成長とともに黄色骨髄におきかわり、成人では半量に達する。赤色骨髄は造血(血球新生)が行われる場所であるが、黄色骨髄は赤色骨髄が脂肪化して造血能力を失ったものである。さらに年をとると、黄色骨髄の脂肪組織は変性、萎縮し、骨髄はゼラチン様になる。これを膠様骨髄という。また、結合組織繊維におきかわったものを線維骨髄という。骨の栄養孔から入った動脈は何回も枝分かれし赤色骨髄のなかで洞様毛細血管(sinusoid capillary)となる。この血管は内腔が広いこと、内皮を血球が通りぬけること、内皮細胞に食作用の能力(phagocytic activity)があることを特徴とする。洞様毛細血管の外は造血組織になっており、ここでつくられた血球のうち、完成した血球だけが内皮をくぐりぬけ血管内にでるが、そのメカニズムはよくわかっていない。洞様毛細血管は集まって中心静脈となり栄養孔から外へ出る。造血組織は細網細胞と細網線維の網からなる細網組織であり、その網眼を数多くの種々の段階の造血細胞が満たしているのである。骨髄とは血液疾患の診断に際してきわめて大切で、骨髄穿刺によって骨髄をとりだして観察することが行われている。胸骨穿刺が最もよく用いられる。骨髄は骨の本質的構成要素ではない。骨髄のない骨は小型動物(ことに魚類)には至る所にみられ、造血は脾臓や肝臓で行われる。また人体でも、耳小骨のような小骨や鼻腔壁の薄い骨片は骨髄を欠いている。大きな骨でも、頭蓋骨では骨髄の代わりに空気をいれているものがある(含気骨)。これは骨格を軽くするためと考えられ、鳥類では体幹にも含気骨がよく発達している。赤色骨髄は造血組織が仮に骨の中の空間を利用して占拠しているのに過ぎないのである。)