Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

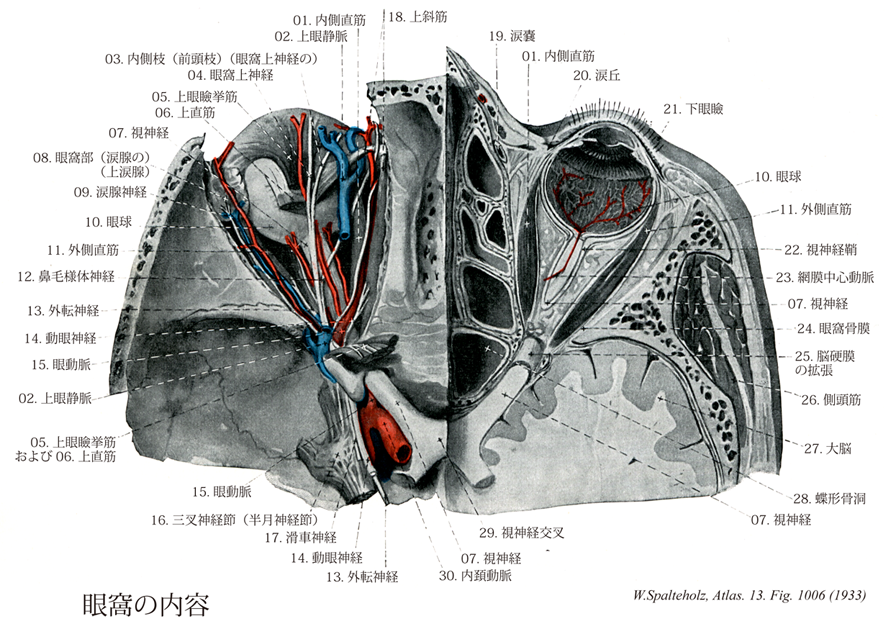

1006

- 1006_00【Orbit; Orbital cavity眼窩 Orbita; Cavitas orbitalis】 Orbital cavity that contains the eyeball and its appendages.

→(眼窩は眼球とその付属器とを容れる不規則な四角錐体状の大きなくぼみで、最深部はその後内方にある。錐体底にあたる部はほぼ四辺形の眼窩口で、軽度外下方に傾いており、顔面に開いている。その上縁を眼窩上縁、下縁を眼窩下縁という。眼窩上縁は前頭鱗からなり、その内側半分に2個の切痕または孔があり、その内側のものを前頭切痕(まれに前頭孔)、外側のものを眼窩上孔(まれに眼窩上切痕)とう。眼窩下縁は上顎骨体および頬骨からなり、その下方に眼窩下孔が開口している。眼窩は上・下・内側・外側の4壁を有し、7種類の骨による10部より形成されている。上壁は大部分が前頭骨眼窩面および蝶形骨小翼腹側面よりなり、外側には涙腺窩、小翼内には視神経管があり、ここに視神経および眼動脈を通す。下壁は大部分が上顎骨眼窩面によりなるが、外側の一部が頬骨眼窩面、後方の小部分が口蓋骨眼窩突起により形成されている。また後方から前方へ眼窩下溝その延長部である眼窩下管が走り、これが既述の眼窩下孔に開口する。内側壁は大部分が篩骨眼窩板により形成され、残りの部分のうちの前部は上顎骨前突起および涙骨、後部は蝶形骨体側面最前部によって形成されている。なお篩骨眼窩板上縁と前頭骨眼窩部との間には、前篩骨孔および後篩骨孔があり、前者は鼻腔に行く前篩骨神経および前篩骨動脈を通し、後者は篩骨蜂巣に行く後篩骨神経および後篩骨動脈を通す。また内側壁の前部にある涙嚢窩は、上顎骨の前涙嚢稜と涙骨の孔涙嚢稜との間にあり、稜骨の涙嚢溝が合して形成されたものである。外側壁は前半部は頬骨眼窩面、後半部は蝶形骨大翼眼窩面と上壁の蝶形骨小翼との間には頭蓋腔に通ずる上眼窩裂があり、動眼神経、滑車神経、眼神経、外転神経、上眼静脈などを通す。また外側壁後半部の蝶形骨大翼眼窩面と下壁の上顎骨眼窩面との間には翼口蓋窩および側頭下窩に通ずる下眼窩裂があり、眼窩下神経、頬骨神経、下眼静脈などを通す。)

- 1006_01【Medial rectus muscle内側直筋;内側眼球直筋 Musculus rectus medialis; Musculus rectus bulbi medialis】 o: Common tendinous ring, i: About 5.5 mm from the corneal margin. Action: Adduction of the corneal pole. I: Oculomotor nerve.

→(内側直筋は眼球の鼻側および耳側を走り、その停止腱は角膜縁の後方約6mmの強膜に放射状に停止する。目の動き:視線を内側に向ける。)

- 1006_02【Superior ophthalmic vein上眼静脈 Vena ophthalmica superior】 Vein arising medially above the eyeball with the nasofrontal vein and passing through the superior orbital fissure to the cavernous sinus.

→(上眼静脈は眼動脈に沿って走る。すなわち内眼角でおこり、この部で顔面静脈や眼角静脈と吻合し、眼窩上壁を内側に沿って走行する。おおよそ眼動脈の分布域からの静脈を集める。上眼窩裂を通って頭蓋腔に入り海綿静脈洞に注ぐ。)

- 1006_03【Medial branch of supra-orbital nerve内側枝;前頭枝(眼窩上神経の) Ramus medialis; Ramus frontalis (Nervus supraorbitalis)】 Branch passing medially through the frontal notch.

→(眼窩上神経の内側枝は眼窩上切痕を通り内側方へいたる枝。(Feneis))

- 1006_03a【Frontal nerve; *Frontal branch of ophthalmic nerve前頭神経;前頭枝(眼神経の) Nervus frontalis; Ramus frontalis (Nervus ophthalmicus)】 Nerve passing through the superior orbital fissure, lies on the levator palpebrae superioris muscle, and continues to the forehead.

→(眼窩上壁に沿って前進し、眼窩上神経と滑車上神経の2枝に分かれる。眼窩上神経はもまく外側枝および内側枝に分かれ、それぞれ眼窩上孔(または切痕)および前頭切痕(または孔)を通って前頭部に現われ、また滑車上神経は滑車の上を通って皮下に現われ、いずれもその付近の前頭部、上眼瞼、結膜および鼻背皮膚に分布する。なお滑車上神経の1枝は鼻毛様体神経から出る滑車下神経と交通する。)

- 1006_04【Supra-orbital nerve眼窩上神経 Nervus supraorbitalis】 Thickest branch of the frontal nerve which supplies the conjunctiva, upper eyelid, frontal sinus, and the skin of the forehead.

→(眼窩上神経は眼窩上縁の眼窩上孔(切痕)を通り前頭部に出て結膜、上眼瞼、前頭洞および前額の皮膚に分布する前頭神経の太い枝である。)

- 1006_05【Levator palpebrae superioris muscle上眼瞼挙筋 Musculus levator palpebrae superioris】 o: Upper portion of optic canal and dural sheath of optic nerve. Its insertion tendon widens anteriorly and divides into a superior and an inferior layer. I: Oculomotor nerve.

→(上眼瞼挙筋は視神経管の縁の総腱輪の外側で視神経鞘から起こり、眼窩上壁のすぐ下で前頭神経の下を通り上眼瞼にいく。上眼瞼挙筋の腱は分離して上眼瞼挙筋浅板と上眼瞼挙筋深板に分かれる。前者は上眼瞼中を縁に向かって進み、後者は上瞼板筋の平滑筋細胞を伴って上眼瞼の瞼板に付く。下瞼板筋は下眼瞼板と下結膜円蓋の間の下眼瞼に存在する平滑筋層である。)

- 1006_06【Superior rectus muscle上直筋;上眼球直筋 Musculus rectus superior; Musculus retus bulbi superior】 o: Common tendinous ring, i: Along an oblique line passing anterior to the equator, 7-8 mm behind the corneal margin. Action: Elevation and intorsion of superior pole. I: Oculomotor nerve.

→(上直筋は、眼球の上部を斜め外側に進んで眼球の周囲に達し、そこで角膜縁の後方約7-8mmの胸膜に停止腱が放射上に胸膜組織と絡まるように停止する。目の動き:視線を外側かつ上方に向ける。)

- 1006_07【Optic nerve [II]視神経;視束[脳神経II] Nervus opticus; Fasciculus opicus [II]】 Nerve emerging medial to the posterior pole of the eyeball and extending to the optic chiasma.

→(視神経は脳神経の1つとして扱われてはいるが、実は前脳胞の延長部である。眼球網膜の第8層である神経細胞層中にある多極神経細胞から出る神経線維が集まって出来る神経である。すなわち杆状体細胞および錐体状細胞よりの興奮は網膜の内顆粒層の双極細胞に伝わり、それがさらに神経細胞層の細胞に連絡し、この神経細胞の出す神経突起である線維はまず眼球の後極よりやや内下方の一ヶ所に集まって、視神経円板を作り、強大な神経幹となり、網膜の続きである視神経鞘に囲まれて後内側に向かう。眼球から約15~20mm隔ったたところで、眼動脈の枝である網膜中心動脈およびこれに伴う静脈が外側から入り込み、その中軸を通って網膜に分布する。左右両側の視神経は眼窩後端の視神経管を通って頭蓋腔に入り、次第に相近づいて蝶形骨体上の視神経溝でほぼ半交叉をして視交叉を作り、そのつづきは視索と名が変わって間脳の外側膝状体および中脳の上丘などの第一次視覚中枢に達して、ここで終わる。網膜が眼胚から発達するので経路に相応する。ヒトの視神経は眼球網膜の神経細胞層中にある多極神経細胞から出る100万本以上の神経線維からなる。すなわち、杆状体細胞および錐体状細胞よりの興奮は網膜の内顆粒層の双極細胞に伝わり、それがさらに神経細胞層の細胞に連絡し、この神経細胞の出す神経突起である線維はまず眼球の後極よりやや内下方の一ヶ所に集まって、視神経円板を作り、強大な神経幹となり、網膜の続きである視神経鞘に囲まれて後内側に向かう。眼球から約15~20mm隔ったたところで、眼動脈の枝である網膜中心動脈およびこれに伴う静脈が外側から入り込み、その中軸を通って網膜に分布する。左右両側の視神経は眼窩後端の視神経管を通って頭蓋腔に入り、次第に相近づいて蝶形骨体上の視神経溝でほぼ半交叉をして視交叉を作り、そのつづきは視索と名が変わって間脳の外側膝状体および中脳の上丘などの第一次視覚中枢に達して、ここで終わる。)

- 1006_08【Orbital part of lacrimal gland眼窩部(涙腺の);上涙腺 Pars orbitalis (Glandulae lacrimalis); Glandula lacrimalis superior】 Larger portion of the lacrimal gland situated above the tendon of the levator palpebrae.

→(涙腺は二つの部分からなり、比較的小さい下の部分(涙腺の眼瞼部)が、上眼瞼挙筋の腱膜よりも表層にあり、大きい上の部分(涙腺の眼窩部)はこの上眼瞼挙筋の腱膜の裏側(下層)に存在する。)

- 1006_09【Lacrimal nerve; *Lacrimal branch of ophthalmic nerve涙腺神経 Nervus lacrimalis】 Nerve passing laterally through the superior orbital fissure to supply the lacrimal gland, conjunctiva, and lateral portion of the upper eyelid.

→(眼窩の上外縁を前進し涙腺枝を出した後に、上眼瞼外側部に分布する。頬骨神経との交通枝を出す。)

- 1006_10【Eyeball眼球 Bulbus oculi】

→(眼球は名前のように球状(直径約25mm・体積約8cm3)で、視覚器の主要部をなす。眼窩脂肪体、眼筋筋膜、眼球鞘などに包まれて眼窩中にあり、前方からは眼瞼により保護されている。また眼筋の働きにより球関節に似た自由度の高い体軸性運動を行う。眼球の内部には前方に眼房水、後方に硝子体が満ちて、12~22mmHgの内圧が保たれる。眼球の形状を規定するため、前極、後極、赤道、経線、外眼球軸(前・後極を結ぶ)、内眼球軸、視軸などを用いる。眼球軸は角膜と水晶体前・後面の曲率中心を通る軸で、網膜面では中心窩と円板の中間を通る。したがって水晶体後面の屈曲率中心と中心窩を結ぶ視軸とは一致しない。眼球壁は組織発生的に、①眼球線維膜(強膜、角膜)、②眼球血管膜(脈絡膜、毛様体筋、虹彩支質、角膜内皮、胎児期の瞳孔膜)、③眼球内膜(網膜視部、毛様体・虹彩色素上皮層)の3層よりなる。①と②は中胚葉、③は神経外胚葉に由来する。内部の水晶体は体表外胚葉、硝子体は中胚葉由来であり、眼瞼・眼球膜、角膜上皮は皮膚の表皮の続きである。)

- 1006_11【Lateral rectus muscle外側直筋;外側眼球直筋 Musculus rectus lateralis; Musculus rectus bulbi lateralis】 o: Common tendinous ring and lesser wing of sphenoid, i: 5.5 mm behind the corneal margin. Action: Abduction of the corneal pole. I: Abducent nerve.

→(外側直筋は眼球の鼻側および耳側を走り、その停止腱は角膜縁の後方約6mmの強膜に放射状に停止する。目の動き:視線を外側に向ける。)

- 1006_12【Nasociliary nerve; *Nasociliary branch of ophthalmic nerve鼻毛様体神経 Nervus nasociliaris】 Furthest medial branch of the ophthalmic nerve. It initially lies beneath the superior rectus and then between the superior oblique and medial rectus muscles.

→(眼球、類の、鼻粘膜の一部および鼻背皮膚に分布する鈍知覚神経で、上眼窩裂を通って眼窩に入り視神経と上直筋との間を通って斜めに前内側にすすみ、前篩骨孔のあたりで滑車下神経と前篩骨神経とに分かれる。その経過中に出す枝はつぎのようである。)

- 1006_13【Abducent nerve[VI]; Abducens nerve [VI]外転神経[脳神経VI] Nervus abducens [VI]】 Cranial nerve emerging from the brain at the angle between the pons and medulla oblongata. It penetrates the dura mater at a point half as high as the clivus, continues laterally in the cavernous sinus, and then passes through the superior orbital fissure into the orbit where it supplies the lateral rectus.

→(外転神経は第六脳神経である。外側直筋に至る鈍体性運動性神経で、その起始核たる外転神経核は橋の中にあり、これから出る神経は橋の後縁で正中線に近く表面に現れ、内頚動脈の外側を通って上眼窩裂から眼窩に入り、外側直筋の内側からそのなかに入る。)

- 1006_14【Oculomotor nerve [III]動眼神経[脳神経III] Nervus oculomotorius [III]】 Nerve containing motor and parasympathetic fibers that exits the oculomotor sulcus and passes through the superior orbital fissure into the orbit.

→(動眼神経の主成分は動眼神経主核から出る体性運動性のもので外側直筋および上斜筋以外の眼筋を支配する。このほかに副交感性の動眼神経副核[Edinger-Westphal核]から出る線維が加わる。以上の2核から出る線維は多数の根をつくって大脳脚内側溝から出て1神経幹となり、滑車神経、外転神経および眼神経とともに、蝶形骨体の両側にある海綿静脈洞の上壁に沿ってすすみ、上眼窩裂を通って眼窩内に入り、上下の2枝に分かれる。上枝は上瞼挙筋および上直筋に、下枝は内側直筋、下直筋および下斜筋に分布する。また下枝からはきわめて短い動眼神経からの根が出て、毛様体神経節に入るが、これは動眼神経副核から出て、下枝を通って毛様体神経節に入る副交感線維にほかならない。)

- 1006_15【Ophthalmic artery眼動脈 Arteria ophthalmica】 Artery arising from the anteriorly convex arch of the internal carotid artery and passing under the optic nerve within the optic canal into the orbit.

→(眼動脈は内頚動脈の枝で、頭蓋腔から視神経管を通って眼窩に入る幹動脈である。眼動脈は中頭蓋窩において前床突起の内側で内頚動脈から起こり、視神経管の中を視神経の下を通るが眼窩に入ると、視神経の上を斜めに横切って前内方にすすむ。眼窩でいろいろの枝(①網膜中心動脈、②涙腺動脈、③筋枝、④毛様体動脈、⑤前篩骨動脈・後篩骨動脈、⑥眼窩上動脈・眼窩下動脈、⑧鼻背動脈)に分かれ、眼窩の内容(眼球・副眼器)および前頭部・鼻腔壁の一部に分布する。)

- 1006_16Gasserian ganglion【Trigeminal ganglion三叉神経節;半月神経節 Ganglion trigeminale; Ganglion semilunare】 Crescent-shaped equivalent of a spinal ganglion of the trigeminal nerve lying in an outpouching in the subarachnoid space (trigeminal cavity) above the foramen lacerum on the medial, anterior surface of the petrous temporal bone.

→(ガッセル神経節またはガッサー神経節とよばれる。三叉神経の大きい扁平な知覚神経節で、中頭蓋窩の正中部分に沿った静脈洞に密接して脳硬膜の三叉神経腔にある。オーストラリアの解剖学者Johann Laurentius Gasser (1723-1765頃)によって報告された。彼自身についてはよく判っていない。)

- 1006_17【Trochlear nerve [IV]滑車神経[脳神経IV] Nervus trochlearis [IV]】 Nerve exiting on the dorsal side, caudal to the tectal plate. It supplies the superior oblique muscle.

→(滑車神経は脳神経中最少のもので、滑車神経核からでて上斜筋を支配する鈍体性運動性神経である。この神経は脳の背側から脳をでる唯一の脳神経で、下丘のすぐ後方で、上小脳脚と上髄帆小帯との間から出て、大脳脚をめぐり、(側頭骨)錐体尖の近くで硬膜を貫いて海綿静脈洞の上壁に達し、動眼神経の外側から上側に向かって前進し、上眼窩裂を通って眼窩内に入り、上直筋、上眼瞼挙筋起始部の上を前内側にすすんで、上斜筋に分布する。)

- 1006_18【Superior oblique muscle上斜筋;上眼球斜筋 Musculus obliquus superior; Musculus obliquus bulbi superior】 o:Medial to the common tendinous ring on the body of sphenoid, i: After a hook-shaped course, obliquely behind the equator. Its tendon passes through the trochlea. Action: Abduction, intorsion, and depression of the eye. I: Trochlear nerve.

→(上斜筋は眼窩傍結合組織すなわち視神経鞘と(おもに)蝶形骨体の結合組織である総腱輪の内側から起こる。上斜筋は眼窩錐体の内側直近の上を前方に走行する。眼球の縁で上斜筋の丸みのある腱は結合組織性の吊り索(滑車)を通過し鋭角で後方に曲がる。さらに上斜筋の腱は上直筋の下でこれと交差し眼球上後側頭部の強膜に停止する。目の動き:視線を内側かつ下方に向ける。)

- 1006_19【Lacrimal sac涙嚢 Saccus lacrimalis】 Sac measuring about 1.5 cm long and 0.5 cm wide lying in the lacrimal fossa. Its inferior portion is directly continuous with the nasolacrimal duct.

→(涙嚢は涙嚢窩中にあり、長さ約1.5cm、幅約0.5cm。下は直接鼻涙管へ移行する。(Feneis))

- 1006_20【Lacrimal caruncle涙丘 Caruncula lacrimalis】 Mucosal protuberance at the medial angle of eye with stratified squamous or columnar epithelium.

→(涙丘はめがしらにある米粒大の隆起。その周辺の陥凹部を涙湖という。組織学的には皮膚に似ている。)

- 1006_21【Inferior eyelid; Lower eyelid下眼瞼;シタマブタ Palpebra inferior】

→()

- 1006_22【Sheath of optic nerve視束鞘;視神経鞘 Vagina fasciculi optici; Vaginae nervi optici】

→()

- 1006_23Zinn's artery【Central retinal artery; Central artery of retina網膜中心動脈 Arteria centralis retinae】 First branch of the ophthalmic artery. It enters the optic nerve about 1 cm behind the eyeball from inferior and extends with it to the retina.

→(網膜中心動脈は眼球の後方約1~2cmのところで下方から視神経に侵入し、網膜の内層(脳層)とに分布しこれらに栄養を与える。)

- 1006_24【Periorbita眼窩骨膜 Periorbita】 Delicate periosteal covering of the orbit that is firmly attached to the bone at the entry and exit sites of the orbit. It is continuous anteriorly with the adjacent periosteum and posteriorly with the dura mater.

→(眼窩の壁をつくる骨を被う骨膜は眼窩骨膜といわれ、骨との結合はゆるく、頭蓋下面の骨膜につづく。また上顎窩裂や視神経管では頭蓋腔の脳硬膜に連なる。)

- 1006_25【Cranial dura mater; Pachymeninx; Dura mater脳硬膜;硬膜 Dura mater cranialis; Dura mater encephali; Pachymeninx; Dura mater】 Membrane forming a protective capsule around the brain. In the growing body it is firmly attached to the periosteum of the cranial bones. The meningeal and periosteal layers always remain divided at the dural venous sinuses. After growth stops, the periosteal layer separates slightly from the bone, remaining firmly attached at only a few sites, e.g., the crista galli.

→(脳硬膜は脊髄硬膜と異なり1枚の膜をなし、脳の被膜であると同時に頭蓋骨内面の骨膜である。これは小児では骨と密着しているが、成人では頭蓋底、頭蓋縫合以外は骨から離れている。脳硬膜は内外の2層からなり、両層は通常癒着しているが、硬膜静脈洞のある所や三叉神経節のある所などでは2層が離れている。脳硬膜の外面は頭蓋骨との間を結合する突起のために粗で、両者の間には不完全に内皮細胞でおおわれたリンパ腔隙があり、これは硬膜上腔と呼ばれる。脳硬膜の内面は平滑で、これとクモ膜との間には連続して内皮細胞で覆われた狭い硬膜下腔がある。脳硬膜は内方に向かって強靱な突起を出して、脳を固定するのを助けている。これには大脳鎌、小脳鎌、小脳テントがある。)

- 1006_26【Temporalis muscle; Temporal muscle側頭筋 Musculus temporalis】 o:Inferior temporal line, infratemporal crest, temporal fascia [temporal fossa], i: Its fibers converge at the coronoid process and continue inferiorly to the level of the occlusal plane and near the pterygomandibular raphe. It raises and retracts the mandible, and fixes the pharynx during swallowing. I: Mandibular nerve.

→(側頭筋は扇状になって側頭窩および側頭筋膜から起始する。筋線維は収斂して、頑丈な腱をもって下顎骨筋突起に付着する。付着腱は上方へ伸びて筋肉内にまで達する。側頭筋は頬骨弓下を通過して、その付着部に達する。その筋線維がかなりの長さであるので、筋はかなりの収縮可能性を有するし、かつ純粋な“咬むための筋”である。歯をかみ合わせると、側頭筋の収縮を耳介の上方で触れることができる。側頭部をコメカミというのは、コメをカムときに動くからである。)

- 1006_27【Telencephalon; Cerebrum終脳;大脳 Telencephalon; Cerebrum】 Endbrain derived from the prosencephalon. It consists of paired portions (hemispheres, cortex, basal ganglia, and primary olfactory regions) as well as unpaired portions (lamina terminalis, corpus callosum, and anterior commissure).

→(脳を発生学的立場から終脳、間脳、中脳、橋と小脳、延髄の5区分に分けられる。TAでは終脳と大脳を同義語としているが、大脳は前脳(終脳と間脳)および中脳で終脳と大脳は脳の中で最も大きく、その背側面は頭蓋冠の全域を占め、腹側面は前および中頭蓋窩に入っている。大脳は、中心部を形成している間脳と左右の終脳の2部分に分けられる。終脳の一部で嗅覚に関係する部分を嗅脳Rhinencephalon, olfactory brainという。残念ながら定まった意味でいつも使用されるとは限らない。しばしば、辺縁葉または辺縁系皮質に近い意味で広義に使用される。このように解釈されたときには、もはや嗅覚性の部分のみとはいえない。魚類や両生類などでは嗅覚性インパルスを受ける終脳域が主体であるが、ヒトでは古い皮質部分(古皮質といわれる部分)に相当し、その領野は狭い。ヒトの嗅脳は、嗅葉および梁下野からなる。嗅葉は嗅上皮からの細い嗅神経線維束をうける嗅球(篩骨篩板上)とこれから後方につづく嗅索とその後端が広がった部分、すなわち嗅三角に区別され大脳半球の前頭葉下面にある。嗅索を形成する第1次嗅覚系線維の大部分は嗅三角で内側嗅条と外側嗅条とにわかれる(第二次嗅角形線維束)。前者は梁下野に向かい、後方で前有孔質に接する。一方、梁下野(嗅傍野)は大脳半球の内側面で脳梁膝の下、終板傍回(海馬の最前部に相当すると考えられている)のすぐ前方にある小部分である。)

- 1006_28【Sphenoidal sinus蝶形骨洞 Sinus sphenoidalis】 Paired sinus in the body of sphenoid that varies in size. It opens at the spheno-ethmoidal recess.

→(蝶形骨体の内部は殆ど蝶形骨洞でしめられ、空洞である。その大きさは不定で、ときには体の後に結合する後頭骨の底部にも進入している。蝶形骨洞は蝶形骨体部の頭蓋底部に位置する副鼻腔である。思春期以降に発達し、成人にて含気化が顕著になるが、含気の程度にバリエーションがあり、視神経管周囲・視神経が隣接しており、(内頚動脈が走行している)頚動脈隆起・視神経管の骨性隆起、その間に視神経管頚動脈裂optico-carotid recessとよばれる陥凹が蝶形骨内面より観察される。)

- 1006_29【Optic chiasm; Optic chiasma視神経交叉;視交叉;視束交叉 Chiasma opticum; Chiasma fasciculorum opiticorum】 Decussation of medial optic nerve fibers between the optic tract and optic nerve.

→(視神経交叉は視床下部の漏斗の吻側にある扁平な線維板で、視神経線維が交叉しているところ。視交叉の背側から両側に開いて出る線維束は視索である。第三脳室の終板と灰白隆起の間で視交叉は第三脳室の底の一部を成す(視交叉陥凹)。視交叉はその上面で(終板の前方)前交連動脈と接し、下面はトルコ鞍の鞍隔膜の上に乗っている。眼球網膜の鼻側半からの線維は交叉して対側へ行き、側頭半からの線維は同側を交叉せずに後方へすすむ。下垂体前葉から発生する腫瘍が視交叉を圧迫することがある。)

- 1006_30【Internal carotid artery内頚動脈 Arteria carotis interna】 It passes from the carotid bifurcation, without any branches, to the cranial base, continuing in the carotid canal to its terminal division into the middle and anterior cerebral arteries.

→(内頚動脈は、総頚動脈から起こり、頚部では頭蓋底にいたるまでは枝を出さない。ついで頚動脈管をへて中大脳動脈と前大脳動脈に分枝するまでをいう。内頚動脈は頚部、側頭骨錐体部(岩様部)、海綿静脈洞部、大脳部の4つの部分に分けられる。この内頚動脈の海綿静脈洞部と大脳部とは、特別な形態を呈するので、「頚動脈サイフォン」とよばれている。内頚動脈の主な枝として、眼動脈、後交通動脈、前脈絡叢動脈がでる。内頚動脈は、視交叉の外側で小さな前大脳動脈と大きな中大脳動脈とに分岐する。中大脳動脈は内頚動脈の直接の続きで終枝と考えられる。)