Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

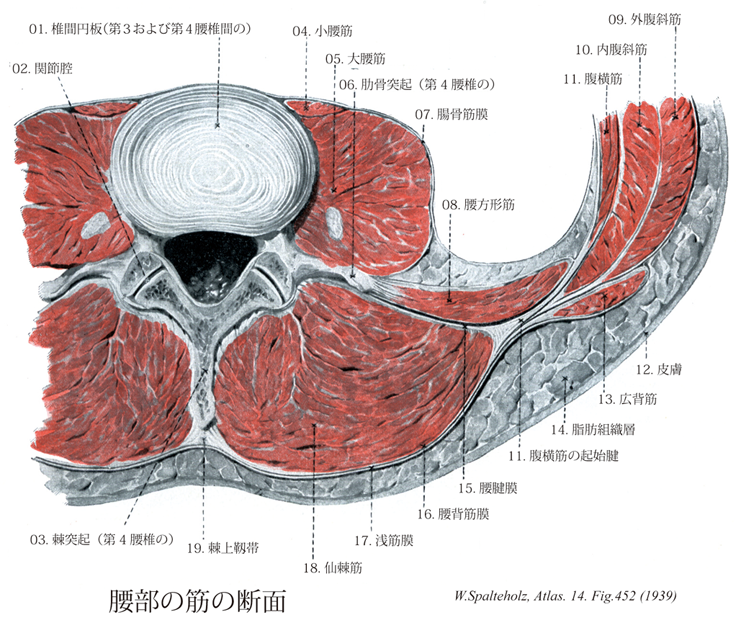

452

- 452_01【Intervertebral disc椎間円板 Discus intervertebralis】 An elastic disc that compresses and rebounds under pressure, consisting of layered rings of fibrous tissue and fibrocartilage around a gelatinous nucleus. It is attached to two adjacent vertebral bodies by their hyaline cartilage plates and by the posterior longitudinal ligament.

→(椎間円板は隣接する2個の椎体間にあって厚い円盤状をなすが、脊柱の部位によりその厚さは異なる。また個々の円板ではその中央部がもっとも厚く、辺縁がやや薄い。円板の厚さが絶対的に、また隣接する椎骨の厚さと相対して厚いほど、椎骨の可動性が大きい。胸椎の中位の椎間円板はそのいずれの意味でも最も薄い。また、頚椎と腰椎では椎間円板の前縁が後縁よりやや厚い。椎間円板の上下面は椎体の面を被う硝子軟骨層と固く結合し、組織的には明瞭な境界がなくて移行する。中心部の髄核とそれを取り囲む外側の結合線維部分(線維輪)からなる。(1)線維輪:外周を輪状に走る部分。(2)髄核:中央にあって弾性に富む。胎生期の脊索の遺物といわれる。胎児の椎間円板中には、この部でとくに太くなる脊索が明瞭である。成人でも髄核組織の一部が脊索の遺物にあたる。椎間円板は単に椎体を結合するのみではなく、弾性体として脊柱の運動および体重をささえることに重要な役割を果たしている。脊柱の屈伸に際して椎間円板の屈側は低く圧迫され、伸側は引き延ばされるが、線維輪のラセン状の線維配列はこのような外力に対する抵抗と、変形のあとの復元とに大切な意義を有する。また、髄核はかたい線維輪のなかにあって、あたかも水枕のように作用し、圧をすべての方向に分散させるとともに屈伸に向かって若干おしつけられる。)

- 452_02【Articular cavity関節腔 Cavitas articularis】

→(連結部全体は骨膜の続きである関節包(関節嚢)に包まれるため、骨間の間隙は閉鎖された関節腔をつくる。《関節腔は裂隙状の毛細腔であって、その中には滑液が含まれる。この滑液は粘素(ムチン)を含み糸を引く無色透明な液であって、卵白に似た性状をもっている。滑液は滑液作用の他軟骨を栄養する働きをもっている。その粘度はヒアルロン酸の含量によるものであって、温度依存性がある。すなわち温度が低いほど、粘液は粘稠となる。滑液はまた、血漿の透析濾過液に滑膜細胞の分泌物が加わったものとも見なすことができるから、種々の疾患の際、その組成すなわち化学的および物理的性状を診断の補助手段として利用することができる。《》解剖学アトラスより引用》)

- 452_03【Spinous process of L4 vertebra; Spinous process of fourth lumbar vertebra棘突起(第4腰椎の) Processus spinosus (Vertebra lumbalis IV)】

→()

- 452_04【Psoas minor; Psoas minor muscle小腰筋 Musculus psoas minor】 o:Vertebral bodies of T12 and LI. i: Fascia iliaca. I: Lumbar plexus.

→(大腰筋の前面には、小腰筋が40~50%の頻度で存在する。この細長い筋は、上位腰椎の椎体から起こり、その腱は腸骨筋の表面の筋膜(腸骨筋間)に放散しながら恥骨櫛に終わる(すなわち小腰筋は骨盤の外には出ない)。第3の寛骨内筋、その起始は第12胸椎と第1腰椎である。長い腱は大腰筋上を尾側へ向かい、腸腰筋膜や、特に腸恥骨弓に放散する。小腰筋は約半例で欠損する。人種差は認められないが、概して女性に欠ける率が多い。また小腰筋は重複することがある。)

- 452_05【Psoas major muscle大腰筋 Musculus psoas major】 o: Lateral aspect of vertebral bodies T12 and L1-L4, costal process of L1-L5. I: Lumbar plexus.

→(横隔膜の内側弓状靱帯の後を走る大腰筋は浅深の2頭を持つ。浅頭は第12胸椎~第4腰椎の椎体と椎間円板から起こり、深頭は全腰椎の肋骨突起から起こる。これら2頭の間には腰神経叢の枝が何本も走っている。大腰筋は下方では腸骨筋と共に鼡径靱帯の後をくぐって腸腰筋の一部となって大腿に下る。)

- 452_06【Costal process of 4th lumbar vertebra肋骨突起(第4腰椎の) Processus costalis (Vertebra lumbalis IV)】

→()

- 452_07【Iliac fascia腸骨筋膜 Fascia iliaca】

→(腸骨筋膜は腸腰筋の前面を被い、腰椎と腸骨稜とから起始する。腸骨筋膜の外側部は鼡径靱帯と結合するが、内側部は腸恥隆起から鼡径靱帯に緊張して、腸恥筋膜弓をなし、鼡径靱帯の下にできる筋裂孔(外側)と血管裂孔(内側)の境界を作る。)

- 452_08【Quadratus lumborum muscle腰方形筋 Musculus quadratus lumborum】 o: Iliac crest, i: Twelfth rib, costal processes of lumbar vertebrae L1-L4. Draws ribs inferiorly, lateral flexion. I: Intercostal nerve of twelfth rib, lumbar plexus.

→(腰方形筋の起始は腸腰靱帯、腸骨稜の後部。停止は最後の肋骨の下縁、上位4個の腰椎横突起。機能として一番下の肋骨の下制(ひきさげ)、体幹屈曲の補助、一側単独で働くときは脊柱の側屈、呼吸運動の関与は疑問。神経支配は肋下神経、第1,2,3腰神経。動脈は腸腰動脈の腰枝から受ける。)

- 452_09【External oblique muscle; Abdominal external oblique muscle; External abdominal oblique muscle外腹斜筋 Musculus obliquus externus abdominis】 o:Outer surface of the fifth through twelfth ribs, i: Iliac crest, inguinal ligament, rectus sheath, linea alba. Flexes the trunk, elevates the pelvis, raises intra-abdominal pressure, bends laterally, and rotates the trunk to the contralateral side. I: Intercostal nerves of fifth to twelfth ribs.

→(外腹斜筋の起始は下位8本の肋骨外側面から指状に出ている筋線維束。停止は最下部肋骨からの筋肉性の厚い線維は腸骨稜の外唇前半部に付着し、残りは前腹壁の広い腱膜に付着する。機能としては腹部の収縮、内臓の保護、強い呼気の場合も働く。神経支配は下部6本の胸神経と上部2本の腰神経の前枝。動脈は上および下腹壁動脈の筋枝より受ける。3つの側腹筋の中でもっとも広い領域を占める筋である。最初の起始筋束は、わずかに斜めに下る程度であるが、もっとも尾側の筋束は急角度で下方へ進む。腱膜への移行は、腹直筋の外側縁に並行に直線的に生じ、その線は、上前腸骨棘のやや頭側で急に直角あるいは鋭角に向きを変え、腸骨稜の上端に終わる。このようにして筋角が形成されるが、この角はしばしば皮膚の表面から認められ、古代の彫刻にも良く強調されている。この筋線維束は、筋が引き伸ばされない限りは腸骨稜を越えて膨出し、そのために骨盤の上縁をおおって鼡径隆起を形成する。多くの人において(男性より女性において頻度が高いが)広背筋は外腹斜筋に直接隣接しない。広背筋の前縁と外腹斜筋の後縁の間には尾側が腸骨稜によって境される三角形の領域、腰三角が形成され、この部位の腹壁は、内服斜筋と腹横筋にのみによって形成される。ここは、脊柱に生じ腸骨稜に沿って移動してきた膿瘍が、外へ逃げることが出きる場所であり、まれには(下)腰ヘルニアも出現する。)

- 452_10【Internal oblique muscle; Internal abdominal oblique muscle内腹斜筋 Musculus obliquus internus abdominis】 o:Thoracolumbar fascia, iliac crest, anterior superior iliac spine, inguinal ligament, i: Tenth to twelfth ribs and rectus sheath. Flexes the trunk, elevates the pelvis, raises intra-abdominal pressure, bends laterally, and rotates the trunk to the ipsilateral side. I: Intercostal nerves of the eighth through twelfth ribs, iliohypogastric nerve, and ilioinguinal nerve.

→(内腹斜筋の起始は腰筋膜、腸骨稜の中間線の前部2/3、鼡径靱帯の外側2/3。停止は上部線維は最下位の3本の肋骨の軟骨へ着き、残りは第10肋骨へ着き、残りは第10肋軟骨から恥骨までわたっている腱膜に扇形にひろがって付着し腹部の中央線で白線を形成している。機能として腹部の圧縮、腹部の内臓を保護する、強い呼気の時活動する。神経支配は下部6本の胸神経と上部2本の腰神経の前枝、腸骨下腹神経と腸骨鼡径神経からの枝。動脈は上および下腹壁動脈と深腸骨回旋動脈の筋枝から受ける。この内腹斜筋の腱膜の線維は、白線において外腹斜筋の腱膜の線維と交織し、反対側の外腹斜筋の腱膜に連続する。こうして腹壁を斜めに取り巻く一続きの筋腱性の帯が形成され両側の2つの斜筋は1つの運動単位として結ばれることになる。内腹斜筋の筋線維束は、急角度で上昇し、筋性に第(9)10~12肋軟骨の下縁に停止する。これらの筋束は、頭側では明確な境界なしに内肋間筋に連続している。それより腹側で起こる内腹斜筋の筋線維束、腹側になればなるほど上に向かう角度がゆるやかになり、上前腸骨棘から起こる筋線維束はほぼ水平、鼡径靭帯から起こる筋線維束は斜め下方へ進むようになる。尾側部では、内腹斜筋を腹横筋から区別することが非常にむずかしい。2つの筋を頭側で隔てている結合組織層(その中を神経が走る)は、上前腸骨棘の高さで終わり、腸骨下腹神経の前皮枝と腸骨鼡径神経は、内腹斜筋の腹側面を走るようになる。)

- 452_11【Transversus abdominis muscle; Transverse abdominal muscle腹横筋 Musculus transversus abdominis】 Inner surface of the seventh through twelfth costal cartilages, thoracolumbar fascia, iliac crest, anterior superior iliac spine, inguinal ligament, i: Rectus sheath, linea semilunaris. I: Intercostal nerves 7-12, iliohypogastric nerve, ilioinguinal nerve, genitofemoral nerve.

→(腹横筋の起始は下位6本の肋骨の肋軟骨内面、腰筋膜の内層、腸骨稜の内唇の前2/3、鼡径靱帯の外方1/3。停止は腱膜鞘につつまれて両腹斜筋とともに白線の中へ。機能としては腹部の圧縮、腹部内臓の保護、強い呼気時に働く。神経支配は下位6本の肋間神経の前枝、腸骨下腹神経と腸骨鼡径神経。動脈は深腸骨回旋動脈、下腹壁動脈。腹横筋は胸横筋の尾側に隣接している。この筋は、第7(6,5)から第12肋軟骨の内面、腰椎の肋骨突起(胸腰筋膜の深葉を介して)、腸骨稜の内唇および鼡径靱帯の外側部から起こる。この筋線維は、ほぼ水平に(腹直筋に直角)に走り、半月状の外側に凸の線、半月線を越えて腱膜となる。腹横筋の腱膜は腹直筋鞘の形成に関わる。その腱膜の線維は、白線で内腹斜筋の腱膜の線維と連結している。)

- 452_12【Skin皮膚 Cutis】 Collective term for the epidermis and dermis.

→(皮膚は身体を保護しておおうもので、非常に異なる2成分、すなわち表層をなす表皮と深層をなす真皮よりなる。重層上皮である表皮を作る個々の上皮細胞は表皮の表面に近づくにつれて形が扁平となる。手掌や足底の皮膚では表皮の厚さが極端に大となっており、機械的刺激への抵抗力を増している。手掌と足底以外の部位では、例えば上腕や前腕の屈側面皮膚に見られるように表皮は薄い。真皮を作るのは密性結合組織であり、そこに血管、リンパ管、神経などが含まれている。真皮の厚さも体部位により異なるが、概して人体前面の真皮は人体後面の真皮よりも薄い。また、女性における真皮は男性における真皮よりも薄い。皮膚の真皮はその下の浅筋膜(皮下組織ともよばれる)を介して深筋膜、あるいは骨に連結する。真皮内では膠原線維がたがいに平行な配列を示すことが多い。外科的に皮膚を切開する場合に、膠原線維の走行に沿うように創を作れば膠原線維損傷が最も少なくすむことから、瘢痕の最も少ない創傷治癒が得られる。もしも膠原線維の走行を横断するような皮膚切開を行えば、多数の膠原線維の損傷を来たし、それに代わる再生線維群の存在のために大きな瘢痕が生じることになる。真皮内の膠原線維の走行の向きは、皮膚の裂隙線(ランゲルの線Langer's lines)の方向と一致するが、これは四肢では縦方向に、また体幹では横方向に走る傾向を示す。皮膚が可動関節を被うところではその一定部位に皮膚のヒダ(またはシワ)形成が見られる。皮膚のヒダあるいは皺の部位では皮膚は薄くなり、かつ真皮と皮下構造物との間での膠原線維性結合の強度が強まっている。皮膚に付属する機関として爪、毛包、皮脂腺、汗腺などをあげることができる。 [臨床]皮膚の裂隙線の方向についての知識は外科医が皮膚切開する場合のガイドとなり、手術後の瘢痕を最小にするために役立つ。特に女性の患者で手術創を通常は衣服で被われないような部分に作る場合に、このことは重要な意味をもつ。セールスマンでさえも場合によって彼の顔に大きな瘢痕が残ることで、彼の仕事を失うかも知れないのである。爪部、毛包、皮脂腺は黄色ブドウ球菌のような病原体が侵入しやすい場所である。爪部の炎症は爪周囲炎paronychiaとよばれ、毛包および皮脂腺の炎症はいわゆる「おできboil」の原因となる。ようcarbuncleというのは、ブドウ球菌感染による浅筋膜の炎症であるが項部にしばしば発生して、通常1個の毛包または毛包の1群の感染の状態から始まるものである。皮脂嚢胞sebaceous cystは皮脂腺導管の開口部が閉鎖されるために起こるが、この状態は頭毛をくしけずるときに生じた頭皮の損傷、あるいは皮脂腺の感染による。したがって皮脂嚢胞は頭皮にしばしばみられる。ショック状態にある患者の皮膚は蒼白で鳥肌状を呈するが、これは交感神経系の過剰な活動により皮膚の細動脈の狭窄ならびに立毛筋の収縮を来しているためである。皮膚の熱傷の際にはその深さが治療法とその予後を決める要素となる。熱傷が皮膚深層にまで達していないときは、傷面はやがて毛包、皮脂腺、汗腺をなす上皮細胞や傷周囲の表皮細胞の増殖により被われて治癒する。しかし汗腺の腺体よりも深い部位までの熱傷のときには傷周囲の表皮細胞からの、おしか上皮の被覆は得られず、治癒は著しく遅くなることともに、線維組織による傷面の収縮がかなりの強さで起こる。深い熱傷を治癒を早め、かつ収縮の起こるのを防ぐためには皮膚移植が必要となる。皮膚移植法は浅層皮膚移植と全層皮膚移植との2種に大別される。前者は表皮の大部分(真皮乳頭尖部をも含めて)を切り取って移植するもので、切り取られた残りの皮膚部位には真皮乳頭周囲の表皮細胞群が毛包細胞、汗腺細胞とともに残留するために、これらが切り取られた皮膚部分の修復にあずかることになる。全層皮膚移植の場合は表皮と真皮全層を移植するために、移植後に新しい血管循環路が早く成立することが移植成功のために必要となる。また、皮膚全層が切り取られた部位には通常さらに他の部位からの浅層皮膚片が移植される。状況によっては全層皮膚移植は有茎切除皮膚片を用いて行われる。すなわち、その際には弁状の全層皮膚がその基部を経由する血流を受けたままの状態で必要部位に植え込まれる。そして、移植された有茎皮膚片への新しい血流が確立したのちに、はじめて茎部切断を行う。)

- 452_13【Latissimus dorsi muscle広背筋 Musculus latissimus dorsi】 o: Spinous processes of T7-T12, thoracolumbar fascia, iliac crest, tenth through twelfth ribs, i: Crest of lesser tubercle of humerus. Retraction, medial rotation, adduction of the arm. I: Thoracodorsal nerve.

→(広背筋は背面に広く広がってる。これは下位6胸椎の棘突起とそれにともなう分節の棘上靱帯から、全腰椎の棘突起と仙骨から胸腰筋膜を介して、腸骨稜から、および第(9)10~12肋骨から起こり、しばしば肩甲骨下角からも起こる。筋線維は斜め上方にすすみ上腕骨における停止に向かって集まり、大円筋の周りで曲がって小結節稜に着く(下縁では大円筋の終止腱と一緒に成長するが、他の部分では滑液包で分けられている。)。一番頭側から起こる線維は骨稜の遠位部につき、肋骨から起こる線維束はもっとも近位に着く。上腕骨に近い筋の部分は、それゆえ、捻れている。この回転は上腕の挙上によって相殺される。これは上腕を挙上した場合、個々の筋の部分が極端に不均等に引っ張られるのを防ぐ。なぜなら挙上された上腕骨においては稜の遠位部がもっとも頭側に位置するからである。広背筋の前縁と大胸筋の外側縁との間には、結合組織の線維(線維性腋窩弓fibrous axillary arch)が弓状に走って両筋を結んでいるが、数%の頻度でここに筋線維束(筋性腋窩弓muscular axillary arch)がみられる。筋性腋窩弓の存在は、生体でも皮膚の上から認めることが出来る。この以上筋束を最初に記載したのはRamsay(1795)であるが、Langer(1846)の広汎な研究以来、ランゲル筋Langer's muscleと呼ばれるようになった。)

- 452_14Camper's fascia【Fatty layer of subcutaneous tissue of abdomen脂肪組織層;脂肪層(腹部皮下組織の) Panniculus adiposus telae subcutaneae abdominis】 Adipose tissue in the subcutaneous tissue of the abdominal wall.

→(カンパーの筋膜ともよばれる。腹部皮下組織の脂肪層は下腹部前壁の浅筋膜のうち表層の皮下脂肪の多い部分。その深層の線維層はスカルパ筋膜という。オランダの解剖学者Pieter Camper (1722-1789)によって記載された。)

- 452_15【Lumbar aponeurosis腰腱膜;腰筋腱膜 Aponeurosis lumbalis】

→()

- 452_16【Lumbodorsal fascia腰背筋膜 Fascia lumbodorsalis】

→(固有背筋は前後から鞘状に筋膜で囲まれる。この筋膜を胸腰筋膜(図4-24)という。筋膜の後面はとくに腰部で厚く強靱で、腰筋筋膜といわれる。腰背筋膜は腸骨稜と第12肋骨との間に張り、前外側ではとくに厚く腱膜様となって、内腹斜筋・腹横筋の起始となっている。 胸腰筋膜は上方で頚部の固有背筋(板状筋・頭半棘筋)を被い、項筋膜といわれる。項筋膜は正中部で項靱帯に付く。(解剖学講義))

- 452_17【Superficial fascia浅筋膜 Fascia superficialis; Fascia superficialis perinei】

→()

- 452_18【Erector spinae muscles脊柱起立筋;仙棘筋 Musculus erector spinae; Musculus sacrospinalis】 Collective term for the iliocostalis, longissimus, and spinalis muscles.

→(脊柱起立筋は腸肋筋、最長筋および棘筋の総称である。これらの筋は共同して脊柱を反らせ、直立に貢献するので、この名がある。しかしこの名称は機能的観点からの名称にすぎない。形態学的には腸肋筋と最長筋は外側系であるのに対し、棘筋は内側系で別系に属する。)

- 452_19【Supraspinous ligament棘上靱帯 Ligamentum supraspinale】 Ligaments passing over the spinous processes of the vertebrae from C7 to L4.

→(第7頚椎から仙骨までの棘突起先端間を結ぶ強い線維索である。浅い線維は3~4椎をとびこえる。第7頚椎より上方では、項靱帯に連なる。)