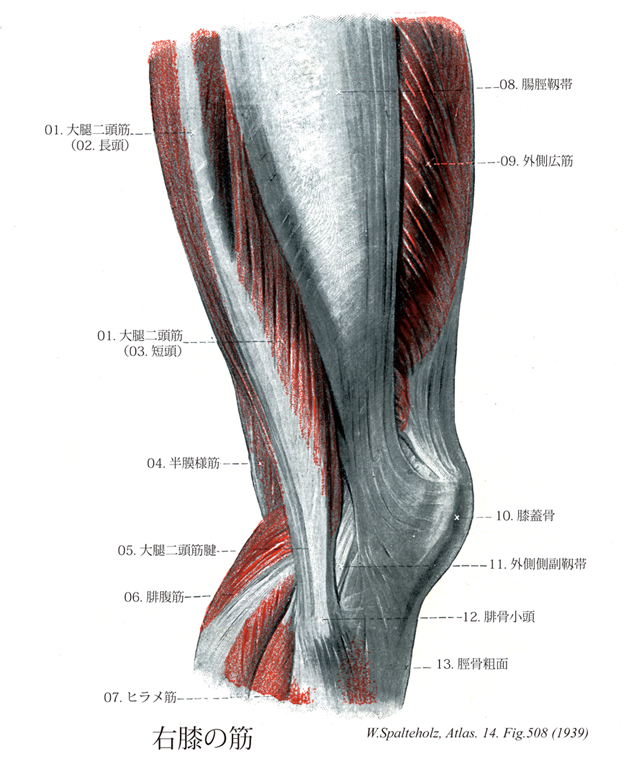

Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

508

- 508_01【Biceps femoris muscle大腿二頭筋 Musculus biceps femoris】 Two-headed muscle arising from the pelvis and femur, i: Head of fibula. Flexion at the knee joint, lateral rotation.

→(大腿二頭筋は2関節性の長頭と1関節性の短頭から成る。長頭は坐骨結節で半腱様筋と総頭をつくって起こる。短頭は粗線の外側唇の中1/3と外側筋間中隔から起こる。これら両頭は合して2頭筋となり、腓骨頭に終わる。その際この筋と膝関節の外側側副靱帯との間に大腿二頭筋の下腱下包がある。股関節では長頭は大腿を後斜するように働く。膝関節では大腿二頭筋は屈曲するように働き、屈曲した状態では下腿を外旋する。この筋は膝関節における唯一の外旋筋であって、すべての内旋筋に匹敵する作用をもっている。)

- 508_02【Long head of biceps femoris muscle長頭(大腿二頭筋の) Caput longum (Musculus biceps femoris)】 o: Ischial tuberosity. Extension at the hip joint. I: Tibial nerve.

→(大腿二頭筋の長頭は半腱様筋とともに坐骨結節後面から起こる。短頭は粗線外側唇の中1/3から起こる。同レベルの粗線内側唇に停止する長内転筋の線維方向を短頭は引き継ぐ。両頭の共通停止腱は腓骨頭に止まる。腱線維の一部は脛骨外側顆および下腿筋膜に達する。大腿二頭筋腱は腱下包によって外側側副靱帯と隔てられる。)

- 508_03【Short head of biceps femoris muscle短頭(大腿二頭筋の) Caput breve (Musculus biceps femoris)】 o: Lateral lip of linea aspera. I: Common fibular nerve.

→(大腿二頭筋の短頭は粗線の外側唇より起こり、腓骨頭に終わる。腓骨神経より支配される。作用として膝関節の屈曲および外旋。)

- 508_04【Semimembranosus muscle半膜様筋 Musculus semimembranosus】 o: Ischial tuberosity. i: Medial condyle of tibia and oblique popliteal ligament. It is partly covered by the semitendinosus muscle. Extension at the hip joint; flexion and medial rotation at the knee joint. Tenses the knee joint capsule. I: Tibial nerve.

→(半膜様筋は大腿二頭筋長頭と大腿方形筋の起始の間の坐骨結節から起こる。脛骨内側顆、膝関節包後壁および膝窩筋の筋膜に停止する。半膜様筋は中4分の2のみが筋性である。起始腱は広い腱性の板をなし、停止腱も同じ平板である。3本の腱様の索として終わる。脛骨への索は腹側で迂回し、内側側副靱帯の下の脛骨内側顆に付く。中央の索は筋の方向を受け継ぎ、一部は脛骨近位端後面に、一部は膝窩筋の筋膜に付く。腓骨への索は膝関節包の後壁を補強し、斜膝窩靱帯として大腿骨外側顆に向かって外側へ射創する滑液包が通常同筋の停止腱と脛骨内側顆の間にある。)

- 508_05【Biceps femoris tendon大腿二頭筋腱 Tendo musculus biceps femoris】

→()

- 508_06【Gastrocnemius muscle腓腹筋 Musculus gastrocnemius】 Superficial leg muscle composed of the following two heads. Flexion at the knee joint, plantar flexion and supination at the ankle joint.

→(下腿後側の浅層の筋で、ヒラメ筋と合わせて下腿三頭筋と呼ばれる。大腿骨の内側上顆(内側頭)と外側上顆(外側頭)とから起こる。その停止腱はヒラメ筋とともに合流し、アキレス腱(踵骨腱)となり、踵骨隆起に停止する。踵骨後面の上部と踵骨腱が接近する部位には小さな滑液包が介在する。この筋は脛骨神経支配を受け、距腿関節による足の底屈、膝関節屈曲を生じさせる。Gastrocnemiusはフクラハギ(gastro-腹[腹のようにふくらむ]+kneme脚、スネ))

- 508_07【Soleus muscleヒラメ筋 Musculus soleus】 o: Head of fibula, upper one-third of the posterior surface of tibia, i: Achilles tendon. Plantar flexion and supination.

→(ヒラメ筋の下腿後区浅層の筋の1つ。大半は腓腹筋におおわれ、腓骨頭から腓骨後面、腱性弓(ヒラメ筋腱弓)および脛骨(ヒラメ筋線と内側縁)に起始する。ヒラメ筋腱弓は腓骨から脛骨へ至り、神経血管索をまたぐ。ヒラメ筋はアキレス腱を介して踵骨隆起に停止する。ヒラメ筋の筋腹は腓腹筋の筋腹よりも遠位に伸び、微細な腱様層によっておおわれている。その上を腓腹筋が滑走する。ヒラメ筋は複合羽状筋で、前頭平面に位置する腱様膜によって浅層の筋層に分けることができる。脛骨神経の支配を受ける。この筋は腓腹筋、足底筋とともに距腿関節における足の底屈を生じさせる。すなわち、これらの3筋は歩行、歩行時に、地面を後方に蹴るための力を出すのである。)

- 508_08Maissiat, Bandelette of【Iliotibial tract腸脛靱帯 Tractus iliotibialis】 Vertically oriented lateral thickening of the fascia lata extending from the anterior part of the iliac crest to the lateral condyle of the tibia. It receives fibers from the tensor muscle of the fascia lata and the gluteus maximus.

→(腸脛靱帯は大腿筋膜の補強層として腸骨稜から大腿外側を下行し、股関節と膝関節をこえて脛骨外側顆に至る。大腿筋膜張筋、大腿筋、中臀筋の腱性線維から起こり、脛骨への停止以外では、外側筋間中隔を介して大腿骨に付着する。また、腓骨頭や外側膝蓋支帯への線維もある。腸脛靱帯は大腿骨の牽引帯である。立脚期には体重が大腿骨を内側にくぼませる曲げの力として働く。腸脛靱帯の緊張は大腿骨を逆方向に曲げる力を生じ、大腿骨内側に加わる圧力と外側に加わる張力を大きく軽減する。中臀筋の収縮は骨盤の落込みを防ぐとともに腸脛靱帯を緊張させ、支持脚側への荷重が増すにしたがって牽引帯としての作用を発揮させる。)

- 508_09【Vastus lateralis muscle外側広筋;腓側広筋 Musculus vastus lateralis; Musculus vastus fibularis】 o: Greater trochanter, lateral lip of linea aspera.

→(外側広筋は4頭のうち最大で、大転子基部、粗線外側唇および大転子から発する表在性腱膜から起こる。膝蓋骨よりも近位で腱となり、大腿四頭筋の共通腱に合流する。また、一部の腱線維は膝蓋支帯へ放散する。)

- 508_10【Patella膝蓋骨 Patella】 The kneecap, which is embedded in the tendon of the quadriceps femoris muscle.

→(膝関節の前面にあり、尖端を下方に向けた扁平な栗の実によく似た骨で、幅広い上端部が膝蓋骨底で、尖った下端部が膝蓋骨尖である。大腿四頭筋腱中に発生した種子骨とみなされ、上縁には大腿直筋と中間広筋の内側縁には内側広筋の、外側縁には外側広筋のそれぞれの腱が付着する。前面は凸面状で、大腿四頭筋腱による縦に走る小隆起を伴う粗面をなし、小血管孔がある。後面には、上方の広い卵形の平滑な面と、下方の小さい逆三角形の粗な面がある。平滑な面は大腿骨の膝蓋面に対する関節面をなし、中央部にある縦方向の隆起によって小さい内側部と大きい外側部に分けられる。下方の粗面の下端には膝蓋靱帯が付着するが、粗面の上方部には脂肪組織が入り、脛骨と膝蓋骨とを隔てる。ラテン語のPatera(皿・円板状の)の縮小形。)

- 508_11【Fibular collateral ligament of knee joint外側側副靱帯;腓側側副靱帯(膝関節の) Ligamentum collaterale fibulare】 Lateral collateral ligament that extends from the lateral femoral epicondyle to the head of the fibula. It lacks secure attachment to the joint capsule and meniscus.

→(外側側副靱帯は外側上顆より起こる円柱形の線維束で、下端は腓骨頭に着くため、下部は関節包から離れている。(この間隙を膝窩筋腱、大腿二頭筋腱の一部が通る)。)

- 508_12【Head of fibula腓骨頭;腓骨小頭 Caput fibulae; Capitulum fibulae】 Proximal end of the fibula.

→(腓骨の上端の膨らみは腓骨頭と呼ばる。腓骨頭の前面から長趾伸筋、長腓骨筋、後面からヒラメ筋の一部が起こり、外側面に大腿二頭筋が付着く。)

- 508_13【Tibial tuberosity脛骨粗面 Tuberositas tibiae】 Roughened area near the upper part of the anterior border of the tibia giving attachment to the patellar ligament.

→(脛骨体の前縁の上端はS状に曲がる縁で脛骨粗面(上半部に膝蓋靱帯がつく)となって結節状に隆起している。脛骨粗面の上半のやや平滑なところは膝蓋靱帯の着く所である。)