Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

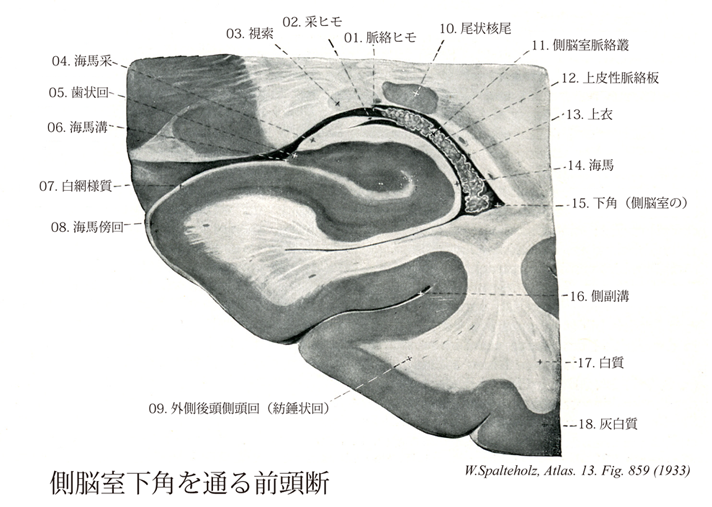

859

- 859_01【Choroid line of lateral ventricle脈絡ヒモ(側脳室の) Taenia choroidea】 Line of attachment for the choroid plexus of lateral ventricle to the thalamus. The line of separation is visible upon removal of the choroid plexus.

→(側脳室の脈絡ヒモは側脳室の脈絡叢を視床へ付着する線条。脈絡叢を取り除くと輪郭線としてみえる。)

- 859_02【Taenia of fimbria采ヒモ Taenia fimbriae】

→()

- 859_03【Optic tract視索 Tractus opticus】 Portion of the visual pathway between the optic chiasm and lateral geniculate body that is visible on the surface of the basal part of the brain.

→(視索は視交叉と外側膝状体の間の視覚路で左右の視索は視床下部と大脳脚基底部を回って後外方へ走る。これらの線維の多くは外側膝状体の中に終止するが、小部分は下丘腕となって上丘および視蓋前域にまで続く。外側膝状体からは膝状体鳥距路が起こり、これが視覚路の最後の中継路をなす。視索前域は対光反射と関係し、上丘は眼と頭の反射運動より視覚刺激を追跡することと関係している。網膜視床下部線維は、両側性に視床下部の視神経交叉上核に終止する。この網膜からの直接の投射は、機能的には神経内分泌調節と関連している。)

- 859_04【Fimbria of hippocampus海馬采 Fimbria hippocampi】 Fibrous band that leaves the hippocampus and extends as the fornix to the mammillary body.

→(海馬采は白線維質の狭く鋭い縁をした釆状構造で、海馬白板と連続して、海馬の内側縁にある。脳弓脚に続いて前下方に海馬の内側部と癒着しつつ走って海馬傍回の鈎に至る。脳弓は主として海馬、海馬台などから出て海馬白板を通って脳弓に入り、乳頭体などに至る海馬乳頭路からなる。成書によっては脳弓脚よりの海馬采を脳弓采として区別しているものもある。)

- 859_05【Dentate gyrus; Fascia dentata歯状回 Gyrus dentatus; Fascia dentata】 Convolution between the hippocampal sulcus and fimbriodentate sulcus. It is continuous rostrally with the uncus and caudally with the fasdolar gyrus. Fibers from the neocortex travel through it to Ammon's horn.

→(歯状回は海馬を構成する2つの脳回のうちの1つで、もう一つはAmmon角である。多数の刻み目により歯のようにみえる灰白質からなる弓状の回。小帯回の下方のつづきであり、鈎の内側面に達し、海馬と海馬傍回の間にある。 海馬と同様に歯状回も3層からなる。すなわち分子層、顆粒層、多形細胞層である。これらの層は“U”字あるいは“V”字形となって、開いている部分が海馬采の方を向く。歯状回の分子層は海馬溝の深部で海馬の分子層と連続する。顆粒層は球状や卵形の細胞がぎっしりと並び、そこからでる軸索は多形細胞層を通り抜けて海馬の錐体細胞の樹状突起は主として分子層に入り込んでいる。多形細胞層には錐体細胞の変形や、いわゆる籠細胞など数種類の型が見られる。歯状回から海馬体を越えて出ていく線維はない。海馬体の働きに関係して、組織化学的研究が手掛かりをもたらした。中隔-海馬投射はアセチルコリン分解酵素(AChE)と、コリンアセチル転移酵素(ChAT)陽性の線維を含んでいる。海馬体へのノルアドレナリン性支配は青斑核から起始し、中隔領域を経由して投射する。エンケファリン様免疫反応陽性の軸索は歯状回門から出て、苔状線維として海馬錐体細胞の尖頭樹状突起の近位部に終止する。同じくエンケファリン含有軸索線維の第2グループは、嗅内野皮質の外側部から海馬に「貫通線維」として入ってくる。海馬体の線維連絡を解剖学的に調べてみると、嗅覚性入力をうけていて、その大部分が効果器であることを示唆している。主な求心性線維はそれ自身直接嗅覚線維を受けていない梨状葉の一部である嗅内野から起こっている。嗅内野(28野)からの線維は歯状回と海馬の後部全般に分布する。このうち内側部分から起こる線維はいわゆる海馬白板線維線維を通り、海馬の側脳室に面している側から入る。一方、嗅内野皮質外側部分からの線維は、いわゆる貫通線維を形成して海馬台を通る。これら両者は海馬、歯状回の境界部以外のすべての海馬の区域に分布している。その他、海馬台への入力には海馬采を経由する内側中隔核からの投射線維がある。帯状回から前海馬台と嗅内野皮質への投射は帯状束を経由するが、これは海馬台には入らない。嗅内野皮質は海馬へ投射するので、帯状回皮質からのインパルスは結局海馬に中継されることになる。)

- 859_06【Hippocampal sulcus; *Hippocampal fissure海馬溝;海馬裂 Sulcus hippocampalis; Fissura hippocampi】 Groove between the parahippocampal and dentate gyri. Its anterior end meets with the uncus.

→(海馬溝は浅い脳溝で、アンモン角と歯状回の間で海馬内へ深く入り込んだ裂隙が、胎児育成期に閉塞されて出来た遺残。海馬傍回および歯状回の間にある。前方は鈎に接する。)

- 859_07【White reticular substance白網様質 Substantia reticularis alba】

→()

- 859_08【Parahippocampal gyrus; Hippocampal gyrus海馬傍回;海馬回 Gyrus parahippocampalis; Gyrus hippocampi】 Convolution situated below the hippocampal sulcus.

→(海馬傍回は海馬溝の下方、側副溝との間に大きな回である。海馬傍回の皮質の細胞構築は海馬台前部から順次海馬台、前海馬台を経て海馬体、歯状回にいたる間に次第に6層から3層構造に移り変わる。嗅内領(28野)は6層構造の皮質であるが、より内側ではある層が脱落して再構成が行われる。海馬体皮質には基本的な多形細胞層、錐体細胞層、分子層よりなる3層構造がある。これらの細胞の軸索、樹状突起の配列によりいくつかの層が二次的にできる。錐体細胞の軸索は海馬白板に投射し脳弓の海馬采となる。)

- 859_09【Lateral occipitotemporal gyrus外側後頭側頭回;紡錘状回 Gyrus occipitotemporalis lateralis; Gyrus fusiformis】 Convolution bordering laterally on the occipitotemporal sulcus. It transitions at the inferolateral margin into the inferior temporal gyrus.

→(紡錘状回fusiform gyrusとも呼ばれる。外側後頭側頭回は下縁(下外側縁)を縦に伸びる非常に長い脳回である。内側は側副溝により舌状回と海馬傍回の前部から、また外側は下側頭溝により下側頭下から区切られている。)

- 859_10【Tail of caudate nucleus尾状核尾 Cauda nuclei caudati】 Portion of the nucleus that tapers off posteroinferiorly.

→(尾状核尾は視床と分界条によって境される。側脳室の中心部の底面の外側縁を後走し、ついで側脳室の弯曲に従って前下方に開いた弓を描きつつ下角の上壁に至り、扁桃体の後端部の外側部に接して終わる。)

- 859_11【Choroid plexus of lateral ventricle側脳室脈絡叢 Plexus choroideus ventriculi lateralis】 Fringelike, highly vascularized tuft projecting through the choroidal fissure into the lateral ventricle. It extends from the interventricular foramen into the inferior horn.

→(側脳室脈絡叢は脈絡裂から左右の側脳室に突出する血管のふさ。)

- 859_12【Epithelial lamina of lateral ventricle上皮性脈絡板(側脳室の) Lamina choriodea epithelialis】

→()

- 859_13【Ependyma上衣;脳室上衣 Ependyma; Ependyma ventriculorum】 Cellular lining of the ventricles in the central nervous system.

→(上衣は脳室と脊髄中心管の最内層を縁取っている、上衣細胞によって裏打ちされ、この細胞層を上衣とよぶ。)

- 859_14【Hippocampus海馬 Hippocampus】 Crescent-shaped, elongated elevation on the floor of the inferior horn of lateral ventricle. It forms the main part of the archicortex.

→(海馬は(海馬はウマの前半身と長い魚の尾をもったギリシャ神話における動物)またはアンモン角(アンモンはエジプトの巻いた角をもった神)は海馬溝による長い弯曲したたかまりで、側脳室下角の内側壁の大部分を占め、その肥厚した前端部の上面にはいくつかの指のような肥厚があり、これは海馬足または海馬指とよばれ、ほとんど下角の前端に達している。海馬の側脳室表面は海馬白板によっておおわれる。これは内側方は海馬采に続く。海馬采は海馬をおおってその内側部に付く。大脳半球内側面の部分から形成される古い皮質(原皮質)で解剖学的に海馬を厳密に定義することはむずかしい。すでに爬虫類で海馬に相当する皮質がみられ、哺乳類でみられる基本的な要素が発達している。ある種の出力と入力が共通しており、互いに密接に関連(結合)している単純な層形成をもっている部分、すなわち、固有の海馬(アンモン角)と歯状回および、ときに海馬台(海馬支脚、海馬床)、海馬采、脳弓を加えて考えた方が研究目的上都合がよいことが多い。また、しばしばこの意味で、海馬体(hippocampal formation)という言葉が用いられる。さらにBrodmannの脳区分27野(海馬支脚前野),29e野(脳梁膨大後野)、49野(海馬支脚傍野),28野(内嗅領),からなるretrohippocampal foramtionを含めて海馬領域(Angevin, 1965)とよばれる。海馬は構造上部位差がみられ、CA1~CA4の亜核に分けられる(Lorente de No, 1933, 1934)。また、構造上、分子層、錐体細胞層および多形細胞層の各層に区別される。海馬からの遠心性線維は、主として前部から中核部に、また、主として後部から脳弓線維となって視床下部とくに乳頭体に終わる。求心性線維には、嗅内野(entorhinal area, 28野)や嗅周野からくる穿通線維および中隔核や対角帯核からくる中隔海馬線維がある。嗅脳からの直接投射はない。海馬は以前、嗅覚系に関係すると考えられ、ついで情動に、最近では臨床的知見により記憶、とくに短期記憶に関係があることが示唆している。側頭葉基底部の皮質および海馬を両側性に除去すると最近のできごとに関係する記憶が失われる。患者はまったく正常に会話についていけるが、話題が変わるとたちまち前の話の筋を忘れてしまう。)

- 859_15【Inferior horn of lateral ventricle; Temporal horn of lateral ventricle;下角;側頭角;側頭部(側脳室の) Cornu temporale ventriculi lateralis; Cornu inferius ventriculi lateralis】 It extends with the hippocampus laterally and contains the choroid plexus.

→(側脳室の下角(側頭角)は側頭葉に向かって前下方に突出した部分で、この上外側壁は主として脳梁膨大から放散する脳梁線維からなり、これを壁板という。下壁には側副溝によるたかまり、すなわち側副隆起があり、その後方は三角形をなし、側副三角と呼ばれ、後角まで延びている。内側壁は複雑で、上壁との境界部に尾状核尾および分界条があり、その下に上衣層によっておおわれた側脳室脈絡叢があり、さらにその下には脳弓脚の続きである海馬采がある。)

- 859_16【Collateral sulcus側副溝;側副裂 Sulcus collateralis; Fissura collateralis】 Groove between the parahippocampal and medial occipitotemporal gyri.

→(側副溝は側頭葉と後頭葉の底面にわたって縦走し、内側の海馬傍回と内側後頭側頭回と外側の外側後頭側頭回とを境する深い溝。側脳室の内面に側副隆起をつくる。側頭葉の側頭極からはじまり、海馬傍回と内側後頭側頭回の間にある溝。後頭葉まで達する。)

- 859_17【White matter; White substance白質 Substantia alba】 Mass of myelinated nerve fibers.

→(脳と脊髄の断面で髄鞘をもつ有髄神経線維が集合している部分は白色を呈し、この神経線維の集まった部位を白質とよぶ。大脳半球と小脳とでは白質が皮質に包まれていることから、この部位の白質はとくに大脳髄質、小脳髄質と呼ばれる。白質の中でも髄鞘の薄い神経線維の束は灰色がかっている。また、無髄神経線維が集まる部分は灰白質にみえる。白質を部位的に区分した場合には各部分を索、著明な神経線維の束を束、機能的に等質な神経線維の束を神経路または伝導路とよぶ。)

- 859_18【Grey matter; Grey substance; Gray matter; Gray substance灰白質 Substantia grisea】 Mass of neural cell bodies.

→(脳と脊髄では神経細胞体の集合している部分は有髄神経線維がないか、きわめて少なく灰色を呈するところからこの名称がある。脊髄では中心管を囲みH状を呈する。大脳半球と小脳では表面に神経細胞体が帯状分布するので、これをとくに皮質とよんでいる。灰白質には神経細胞の核周体、樹状突起、輪索起始部、軸索の終末やシナプス、神経膠細胞、血管が存在している。同じ機能をもつ神経細胞の細胞体の集団に区分し、これを神経核とよぶ。)