Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

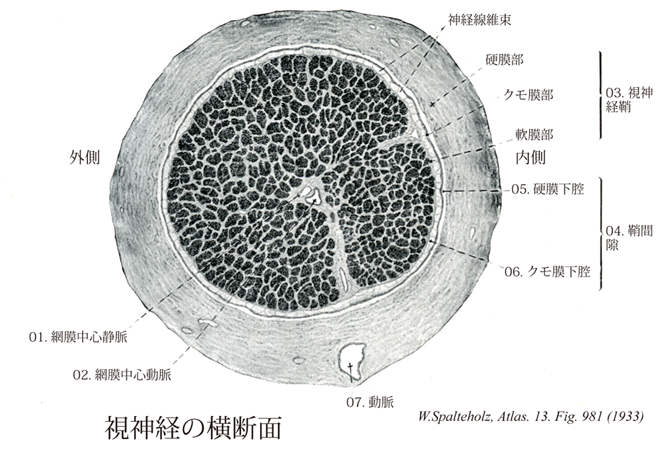

981

- 981_00【Optic nerve [II]視神経;視束[脳神経II] Nervus opticus; Fasciculus opicus [II]】 Nerve emerging medial to the posterior pole of the eyeball and extending to the optic chiasma.

→(視神経は脳神経の1つとして扱われてはいるが、実は前脳胞の延長部である。眼球網膜の第8層である神経細胞層中にある多極神経細胞から出る神経線維が集まって出来る神経である。すなわち杆状体細胞および錐体状細胞よりの興奮は網膜の内顆粒層の双極細胞に伝わり、それがさらに神経細胞層の細胞に連絡し、この神経細胞の出す神経突起である線維はまず眼球の後極よりやや内下方の一ヶ所に集まって、視神経円板を作り、強大な神経幹となり、網膜の続きである視神経鞘に囲まれて後内側に向かう。眼球から約15~20mm隔ったたところで、眼動脈の枝である網膜中心動脈およびこれに伴う静脈が外側から入り込み、その中軸を通って網膜に分布する。左右両側の視神経は眼窩後端の視神経管を通って頭蓋腔に入り、次第に相近づいて蝶形骨体上の視神経溝でほぼ半交叉をして視交叉を作り、そのつづきは視索と名が変わって間脳の外側膝状体および中脳の上丘などの第一次視覚中枢に達して、ここで終わる。網膜が眼胚から発達するので経路に相応する。ヒトの視神経は眼球網膜の神経細胞層中にある多極神経細胞から出る100万本以上の神経線維からなる。すなわち、杆状体細胞および錐体状細胞よりの興奮は網膜の内顆粒層の双極細胞に伝わり、それがさらに神経細胞層の細胞に連絡し、この神経細胞の出す神経突起である線維はまず眼球の後極よりやや内下方の一ヶ所に集まって、視神経円板を作り、強大な神経幹となり、網膜の続きである視神経鞘に囲まれて後内側に向かう。眼球から約15~20mm隔ったたところで、眼動脈の枝である網膜中心動脈およびこれに伴う静脈が外側から入り込み、その中軸を通って網膜に分布する。左右両側の視神経は眼窩後端の視神経管を通って頭蓋腔に入り、次第に相近づいて蝶形骨体上の視神経溝でほぼ半交叉をして視交叉を作り、そのつづきは視索と名が変わって間脳の外側膝状体および中脳の上丘などの第一次視覚中枢に達して、ここで終わる。)

- 981_01【Central retinal vein網膜中心静脈 Vena centralis retinae】 Vein accompanying the central retinal artery. It opens either into the superior ophthalmic vein or directly into the cavernous sinus.

→(網膜静脈の合流によってつくられ、視神経の中を同名の動脈に伴行する。上眼静脈か、海綿静脈叢に直接開く。)

- 981_02Zinn's artery【Central retinal artery; Central artery of retina網膜中心動脈 Arteria centralis retinae】 First branch of the ophthalmic artery. It enters the optic nerve about 1 cm behind the eyeball from inferior and extends with it to the retina.

→(網膜中心動脈は眼球の後方約1~2cmのところで下方から視神経に侵入し、網膜の内層(脳層)とに分布しこれらに栄養を与える。)

- 981_03【Sheath of optic nerve視束鞘;視神経鞘 Vagina fasciculi optici; Vaginae nervi optici】

→()

- 981_03a【Inner sheath of optic nerve (pia-arachnoid mater)視神経内鞘(軟膜とクモ膜) Vagina interna Nervus optici】 Pial and arachnoidal covering accompanying the optic nerve as far as the eyeball.

→(視神経内鞘は視神経の眼球にいたるまでを取り囲む、軟膜およびクモ膜の被膜。(Feneis))

- 981_04【Subarachnoid space of optic nerve; Leptomeningeal space of optic nerve鞘間隙;クモ膜下腔鞘間隙;軟膜腔(視神経の) Spatium intervaginale subarachnoidale nervus optici; Spatium leptomeningeum nervus optici】 Subarachnoid space around the optic nerve and the capillary layer between arachnoid and dura mater.

→(視神経の鞘間隙は視神経内鞘と視神経外鞘の間の間隙。脳硬膜とクモ膜の間に相当する。眼球鞘と強膜の間にある強膜外鞘(Tenon隙)と混同されることがある。)

- 981_05【Subdural space硬膜下腔;硬膜下隙 Spatium subdurale】 Cleft between the dura mater and arachnoid mater containing a capillary layer. It is not considered a naturallyoccurring space.

→(硬膜とクモ膜の間の脳脊髄液の満ちた狭い腔所と考えられていたが、現在では外傷などの病的過程で出現するものと見なされている。健康な状態ではクモ膜は脳脊髄液減圧のため硬膜と軽く接触しており、硬膜下腔は自然の状態では出現しない。)

- 981_06【Subarachnoid space; Leptomeningeal spaceクモ膜下腔;軟膜腔;軟膜間隙 Spatium subarachnoideum; Spatium leptomeningeum; Spatium leptomeningicum】 Space between the arachnoid mater and pia mater that contains arachnoid connectivetissue fibers and cerebrospinal fluid.

→(クモ膜下腔はクモ膜と軟膜の間の空間で、繊細な線維性の柱が縦走し脳脊髄液で満たされている。軟膜は脳および脊髄の表面に直接付着するため、脳表面が深く陥凹する所(大脳皮質の深溝など)ではこの空間は非常に広がる。部位によってその広さが異なり、特に広くなっている部分をクモ膜下層という。その主なものは、延髄背側面と小脳下面の間にある小脳延髄層、大脳外側窩にある大脳外側窩槽、視交叉の周囲にある交叉槽、両側の大脳脚の間にある脚間槽、大脳横裂中で大大脳静脈槽に続く迂回槽、橋の腹側にある橋槽などがある。これらのうち、小脳延髄層は最も大きく、大槽ともいわれ、ここへ第四脳室正中口および外側口が開く。脳脊髄液採取のため大後頭孔の下からこの槽が穿刺される(後頭下穿刺)。クモ膜下腔には脳に出入りする血管・神経が走る。)

- 981_07【Artery動脈 Arteria】

→(大動脈と心臓に近い動脈は不連続な心臓の血液駆出量(拍出量stroke volume)の影響をまともに受ける。拍出量の一部は収縮期の間、まずはじめ大動脈に貯留され、血管壁の弾性線維網はそのため引きのばされる。拡張期には弾性線維が貯えたエネルギーを血流に与えることによって血流は前進させられ末梢へと送られて行く。このようにして、血液は連続的に流れることになる(空気室説windkessel theory)。血圧はこの時、収縮期の120mmHgと拡張期の80mmHgの間を変動する(血圧振幅または脈圧pulse or differential blood pressure = 40mmHg)。脈波pulse waveはここにはじまり、まず4m/sで大動脈に沿って走るが、この速さは主に血管壁の弾性ならびに血管壁の厚さの血管の直径に対する比に関連する。下腿では脈波は血管壁の弾性が減少するにつれて、脈波の速さは約10m/sにも達する。)