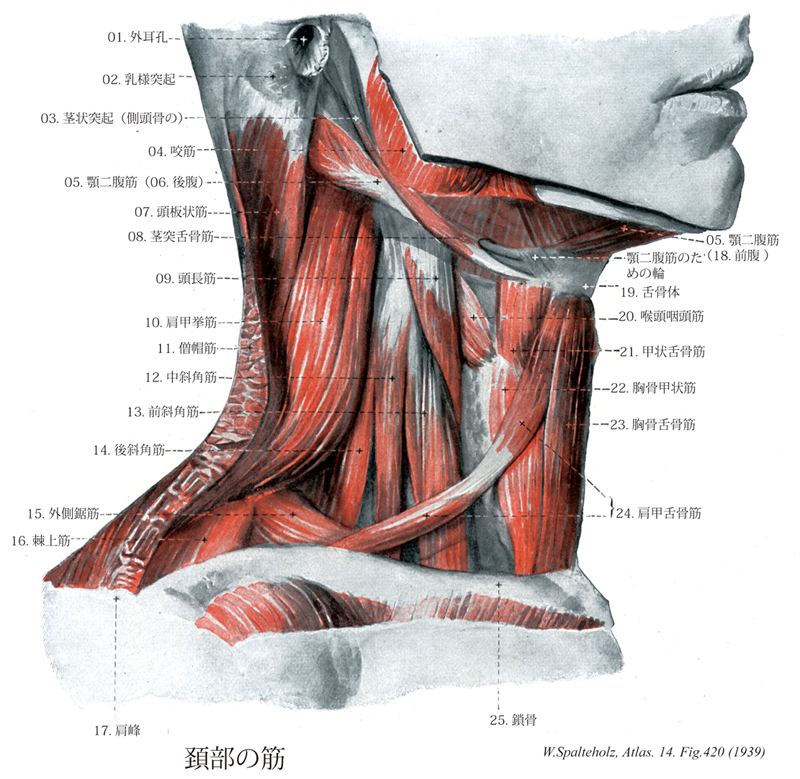

Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

420

- 420_01【External acoustic opening外耳孔;骨外耳孔 Porus acusticus externus】 Opening to the external acoustic meatus.

→(外耳道を作るときに前後両縁が中央部より速く発育し、その尖端で癒合するために、ある時期には外耳道下壁の骨板に孔を有することがある。)

- 420_02【Mastoid process乳様突起;乳突隆起 Processus mastoideus】 Projection behind the external acoustic meatus that contains the mastoid cells.

→(乳突部の大部分は、下前方に向かって突出する大きい乳様突起で占められる。その表面は胸鎖乳突筋の着くところで粗である。乳様突起の内部は成人では大部分、多数の小さい乳突蜂巣で占められる。これは生後に乳様突起の発育に伴って拡がるもので、その拡がりは個体によりかなりまちまちであり、錐体の方にもおよぶ。乳突蜂巣は互いに迷路状につながっていて、そのつづきは乳様突起の上半分にある乳突洞につながっている。乳突洞はその前方の小さい乳頭洞入口を経て、後方から鼓室の上部に開く。生体では鼓室の内面を被う粘膜の続きが乳突洞を経てすべての乳頭蜂巣の内面にまでおよんでいる。)

- 420_03【Styloid process of temporal bone茎状突起(側頭骨の) Processus styloideus (Ossis temporale)】 Long bony process in front of the stylomastoid foramen. It is a relic of the hyoid arch.

→(茎状突起は錐体下面の後外側端から前下方へ向かう細長い突起である。その長さは1~5cmで、茎突下顎靱帯、茎突舌骨靱帯、茎突喉頭筋などの起点となる。茎状突起の根部の前面は茎状突起鞘で被われる。なお、茎状突起は舌骨と関係ある第2鰓弓軟骨の一部が骨化したも野である。)

- 420_04【Masseter muscle咬筋 Musculus masseter】 The most prominent masticatory muscle. It acts to close the mouth and, together with the temporal and medial pterygoid muscles, determines the level of masticatory force. It consists of the following two parts.

→(咬筋は最も浅層にある咀嚼筋である。浅部と深部の2部からなり、浅部は強い腱で頬骨弓の前3分の2の下縁と内面から起こり後下方に向かい、深部は頬骨弓の後3分の2の下縁に垂直に下り向かい下顎枝および下顎角の外面に付く。作用は下顎骨を引き上げて歯をかみ合わせる。咬筋は強大な筋で、歯をかみ合わせると、体表からみることができ、かつ触れることができる。)

- 420_05【Digastricus muscle; *Digastric muscle顎二腹筋 Musculus digastricus; Musculus biventer mandibulae】 o:Mastoid notch, i: Digastric fossa. It has an intermediate tendon that acts on the lesser horn of the hyoid bone by means of a connective tissue sling. Raises the hyoid bone and opens the mouth.

→(顎二腹筋は舌骨の上方にある細長い筋で中間腱で前腹と後腹との2腹に分かれる。その後腹をもって側頭骨乳突切痕で起始し、斜め前・下方へ走る。舌骨付近で後腹は中間腱に移行し、この腱は二分した茎突舌骨筋によって挟まれ、かつ線維性滑車によって舌骨に固定される。前腹(顎舌骨筋からは皮膚側へ位置しているが)は中間腱から起始し、下顎骨内面で下顎下縁近くの二腹筋窩に停止する。顎二腹筋の前腹(下顎神経の枝である顎舌骨筋神経の支配)と後腹(顔面神経の支配)とは神経支配が異なることは注意を要する。下顎が固定されているときには、舌骨を引き上げる。舌骨が固定されているときは下顎骨を後下方に引く。両者は発生学的にも由来を異にし、前腹は顎舌骨筋・口蓋帆長筋などとともに咀嚼筋と同類(鰓弓のうち顎骨弓mandibular archに属する筋)であり、後腹は茎突舌骨筋・アブミ骨筋などとともに顔面表情筋と同類(鰓弓のうち舌骨弓hyoid archに属する筋)である。ちなみに、咀嚼筋は下顎神経で支配され、顔面表情筋は顔面神経支配である。このように発生学的な由来を知れば、色々な筋の支配を整然と整理することができる。)

- 420_06【Posterior belly of digastric muscle後腹(顎二腹筋の) Venter posterior; Venter mastoideus (Musculus digastricus)】 Portion of the digastric muscle that passes from the mastoid notch to the intermediate tendon. I: Nerve to mylohyoid.

→(顎二腹筋の後腹は乳様突起から中間腱までの部分)

- 420_07【Splenius capitis muscle頭板状筋 Musculus splenius capitis】 Portion of the splenius extending to the head. o:Spinous processes of T3-C4. i: Lateral part of the superior nuchal line and mastoid process.

→(頭板状筋の起始は頚靱帯の下半分、第7頚椎と上位3~4個の胸椎棘突起。停止は側頭骨の乳様突起と上項線の外側部。機能として共同で頭と頚の伸展と側方屈曲をしかつ頭を少し回旋する。神経支配は中および下頚神経の後枝の外側枝。動脈は後頭動脈下行枝の筋枝、頚横動脈の浅枝から受ける。)

- 420_08【Stylohyoid muscle茎突舌骨筋 Musculus stylohyoideus】 o: Styloid process, i: Body of hyoid bone near lesser horn. It accompanies the posterior belly of the digastric muscle and gives it passage through a perforation. It acts to draw the hyoid bone upward and backward during swallowing. I: Facial nerve.

→(茎突舌骨筋は側頭骨の茎状突起の基部後面から起始する。茎突舌骨筋の筋腹は二分して顎二腹筋の中間腱を挟みつける。茎突舌骨筋は舌骨体および大角に停止する。作用として舌骨を挙上する。顔面神経から支配を受ける。)

- 420_09【Longus capitis muscle頭長筋 Musculus longus capitis】 o: Anterior tubercles of C3-C6. i: Basilar part of occipital bone. Anterior and lateral flexion of the head and cervical vertebral column. I: Cervical plexus (C1-C3).

→(頭長筋と頚長筋はおうおうにして互いの境界が明瞭に定められない。この筋は縦あるいは斜めに走る線維束を持つ複合羽状構造をもつ。筋腹には通常不完全ながら腱画が挿入されている。頭長筋の起始は第3,4,5,6頚椎横突起の前結節。停止は後頭骨底部の下面。機能として頚椎と糖を屈曲しかつ回旋の補助をする。神経支配は第1,2,3,4頚神経の筋枝。動脈は下甲状腺動脈の上行頚枝、上行咽頭動脈の前脛骨枝、脛骨動脈の筋枝から受ける。)

- 420_10【Levator scapulae muscle; Levator scapular muscle肩甲挙筋 Musculus levator scapulae】 o:Posterior tubercles of cervical vertebrae C1-C4. i: Superior angle of scapula. Raises the scapula; rotates the inferior angle of the scapula medially. I: Dorsal scapular nerve.

→(肩甲挙筋は、上位4つの頚椎の横突起から、斜角筋と板状筋の間で起こる。起始部は外側頚三角にに、細い筋個体としてみえる。この筋は僧帽筋で被われ、斜めに下行して、肩甲骨上角および、肩甲棘よりも上の肩甲骨内側縁に停止する。)

- 420_11【Trapezius muscle僧帽筋 Musculus trapezius】 Muscle that consists of three parts that act together to position the scapula and clavicle, draw both toward the vertebral column, and brace the shoulder girdle. I: Accessory nerve; brachial plexus C2-C4.

→(背部第1層にみられる扁平な菱形の筋で背部上半部を占める。僧帽筋は上肢の運動の時に肩甲骨を動かす重要な筋である。とくに上腕の外転のときに、肩甲骨を後内側に引くと同時に下角を外側に回し、関節窩が上外側を向くようにする。僧帽筋は下行部、横走部、上行部に分けられる。[臨床]僧帽筋の完全麻痺(副神経と上部腕神経の同時の傷害)の場合、肩は健側よりも深く位置するようになる項肩線は弓状を呈さず、乱れる。肩甲骨は正中線より、はるかに離され、関節窩は前下方を向く。肩は(肩甲挙筋の)弱いエネルギーにより持ち上げることが出来るにすぎず、わずかに(菱形筋により)後方にもたらされるにすぎない。腕の外側への挙上は大きく減少する。腕は通常水平面まで外転され得ない。腕の前方への挙上は(前鋸筋による肩甲骨の回転により)ほとんど制限さされないが、矢状面での挙上は強く妨げられる。副神経のみが傷害された場合、僧帽筋の下行部の機能は(上頚神経の付随的支配により)種々の程度に保存される。肩甲骨の位置の変化はそれほど著明ではない。しかし、腕を横または後へ挙上することは、ちょうどその程度に応じて制限される。)

- 420_12【Scalenus medius muscle; Middle scalene muscle中斜角筋 Musculus scalenus medius】 o:Transverse processes of C2-C7. i: First rib posterior to the groove for the subclavian artery. Elevation of the first rib and lateral flexion of the neck. I: Cervical plexus and brachial plexus (C4-C8).

→(中斜角筋はもっともよく発達した悌子状の筋で、C3-7横突起(前、後結節間の溝)に起始をもち、しばしば環椎と軸椎から起こる副束を持つ。この筋は第1肋骨に鎖骨下大静脈溝の背外側で停止し、ときに線維束の一部が第2肋骨外側外面に付くこともある。参考:斜角筋群は主に吸息筋として働き頚椎を動かす作用はむしろ従であるという。)

- 420_13【Scalenus anterior muscle; Anterior scalene muscle前斜角筋 Musculus scalenus anterior】 o:Transverse process of C3-C6. i: Scalene tubercle of first rib. Elevation of the first rib, lateral flexion and rotation of the neck; divides anterior and posterior scalene spaces. I: Brachial plexus (C5-C7).

→(前斜角筋は、C3-6横突起の前結節から起こり、第1肋骨表面にある斜角筋結節に達する。参考:斜角筋群は主に吸息筋として働き頚椎を動かす作用はむしろ従であるという。)

- 420_14【Scalenus posterior muscle; Posterior scalene muscle後斜角筋 Musculus scalenus posterior】 o:Transverse processes of C4-C6. i: Upper margin of second rib. Elevation of the rib. Lateral flexion of the neck. I: Brachial plexus (C7C8).

→(後斜角筋は、C5とC6の横突起後結節から起こり、筋腹は中斜角筋の背側縁を廻って腹側に向きを変え、第2肋骨外面に、ときどきさらに第3肋骨に停止する。神経支配はC7およびC8由来の腕神経叢からの筋枝を受ける。参考:斜角筋群は主に吸息筋として働き頚椎を動かす作用はむしろ従であるという。)

- 420_15Boxer's muscle【Serratus anterior muscle前鋸筋;側鋸筋;外側鋸筋 Musculus serratus anterior; Musculus serratus lateralis】 o:First to ninth ribs, i: Inferior surface of medial border of scapula. Fixes, rotates, and lowers the scapula, draws it forward, and assists in raising the arm above the horizontal plane. I: Long thoracic nerve.

→(前鋸筋は、起始が二次的に体幹の腹外側に移動したものである。このことは人の個体発生でも示される。前鋸筋の起始は上部8ないし9本の肋骨の外側面。停止は肩甲骨椎骨縁(内側縁の肋骨面)。機能として肩甲骨の外転、肩甲骨を固定した場合は肋骨を引き上げる。神経支配は長胸神経。動脈は外側胸動脈から受ける。)

- 420_16【Supraspinatus muscle棘上筋 Musculus supraspinatus】 o: Supraspinous fossa, supraspinous fascia, i: Greater tubercle of humerus, capsule of glenohumeral joint. Abduction, tenses the joint capsule, minimal rotational components. I: Suprascapular nerve.

→(棘上筋は肩甲骨の棘上窩(外側は肩甲骨頚まで)および、それをおおい肩甲骨縁と肩甲棘に付着している筋膜から起こっている。腱は肩峰の下を通り、肩関節包に線維を放散させ、上腕骨の大結節の上面に付いている。機能としては上腕外転にさいし三角筋を補助する。関節窩に上腕骨頭を固定する。上腕骨頭を外旋する。神経支配は肩甲上神経。動脈は肩甲上動脈(肩甲横動脈)から受ける。)

- 420_17【Acromion肩峰;カタサキ Acromion】 Free end of the spine of the scapula that projects over the head of the humerus.

→(肩峰は肩甲棘そのものは、尖端が扁平な大突起となって関節窩を越えて突き出ている。この部分を特に肩峰(肩甲棘から肩峰にかけて僧帽筋がつき、三角筋が起こる)と呼ばれ、その突起近くの内側面には鎖骨と連結する小楕円形の関節面(輪郭はあまり明瞭でない)がある。肩甲棘のつけ根(肩甲骨背側面から起こる基部)の外側端の所では、棘上窩と棘下窩が関節窩のすぐそばでたがいに交通している。)

- 420_18【Anterior belly of digastric muscle前腹(顎二腹筋の) Venter anterior; Venter mandibularis (Musculus digastricus)】 Portion of the digastric muscle that extends from the mandible to the intermediate tendon. I: Nerve to mylohyoid.

→(顎二腹筋の前腹は下顎骨から中間腱までの部分。顎舌骨筋神経から支配を受ける。)

- 420_19【Body of hyoid bone舌骨体;体 Corpus (Ossis hyoidei)】 Anterior segment between the right and left lesser horns.

→(舌骨体は長楕円扁平の骨板で、上縁は鋭く、下縁はやや厚い。前面はややふくれた粗面で舌骨上筋および舌骨下筋群の数個の筋が着く面となる。後面は滑らかでややくぼむ。)

- 420_20【Inferior constrictor muscle of pharynx; Inferior pharyngeal constrictor muscle下咽頭収縮筋;喉頭咽頭筋 Musculus constrictor pharyngis inferior; Musculus laryngopharyngicus】 Lower constrictor muscle arising from the larynx. I: Pharyngeal plexus.

→(下咽頭収縮筋は線維の走行がもっとも急勾配な筋で、背側で中咽頭収縮筋をおおう。甲状咽頭部は甲状軟骨の外側面から、輪状咽頭部は輪状軟骨の外側面から起こり、非恒常的な線維束が第2気管軟骨から起こることがある。)

- 420_21【Thyrohyoid muscle甲状舌骨筋 Musculus thyrohyoideus】 o: Oblique line of thyroid cartilage, i: Greater horn and lateral one-third of the medial aspect of the hyoid bone.

→(甲状舌骨筋は、胸骨甲状筋の連続のように見える前頚部の舌骨下筋群の1つ。舌骨に向かって走る胸骨舌骨筋の上方への延長を形づくる。甲状軟骨から始まり舌骨体と舌骨大角の腹側半部に停止する。参考:この筋と甲状舌骨膜との間に舌骨下包、甲状軟骨喉頭隆起の前に喉頭隆起皮下包がある。)

- 420_22【Sternothyroid muscle胸骨甲状筋 Musculus sternothyroideus】 o: Posterior surface of manubrium of sternum and first rib. i: Oblique line of thyroid cartilage.

→(胸骨甲状筋も前頚部舌骨下筋の1つ。胸骨後面に起始を持ち、胸骨舌骨筋の背側およびやや内側にある。急角度上方に走り、甲状軟骨の斜線とそのうしろに付く。機能としては喉頭と甲状軟骨を下制する(ひき下げる)。神経支配は頚神経ワナ。動脈は上甲状腺動脈の輪状甲状枝から受ける。)

- 420_23【Sternohyoid muscle胸骨舌骨筋 Musculus sternohyoideus】 o: Posterior surface of manubrium of sternum and sternoclavicular joint, i: Body of hyoid bone.

→(胸骨舌骨筋は、前頚部舌骨下筋の1つ胸骨柄の後面と胸鎖関節から起こる。上方に向かって正中線に近づき、舌骨体の上縁に停止する。作用として舌骨を下げる。神経支配:脊髄頚神経ワナを介して上位頚神経参考:上端と正中甲状舌骨靱帯との間に舌骨後包(不対)がある。)

- 420_24【Omohyoid muscle肩甲舌骨筋 Musculus omohyoideus】 o: Superior border of scapula, i: Body of hyoid bone. It is divided into two bellies by an intermediate tendon that passes over the jugular vein. Hence it also tenses the pretracheal layer of the cervical fascia.

→(肩甲舌骨筋は、肩甲骨上縁で肩甲切痕の内側から、そのほか上肩甲横靱帯から起こり舌骨に向かう。中間腱により下および上腹に分けられる。参考:上腹と下腹は別の神経枝を受ける。)

- 420_25【Clavicle; Collar bone鎖骨 Clavicula】

→(鎖骨は胸骨上縁のところにある棒状の骨。鎖骨の内側端を鎖骨端といい、その内側面には四角形の頬骨関節面があって、頬骨の鎖骨切痕と連結する。また、外側端を肩峰端といい、その外側面には楕円形の肩峰関節面があって肩甲骨と連結する。鎖骨下面の胸骨端の近くには胸鎖靱帯圧痕、肩峰端のすぐ近くには円錐靱帯結節という粗面があり、それぞれ同名の靱帯が付着する。鎖骨は結合組織生骨であり、全身の骨の中では最も早く骨化がはじまる(胎生第5週)が、骨化の完了する時期は25最以後で長骨の中では一番遅い。鎖骨は一般の長骨と異なり髄腔がなく、内部は海綿質でみたされている。哺乳類のうち上肢を歩行以外にも使用する(たとえば、物をつかんだり、からだの前で上肢を交差させる動作など)動物では鎖骨は発達しているが、上肢を前後方向に動かして歩行だけに使用する動物では鎖骨はないか、あっても痕跡的である。したがって霊長目や齧歯目では鎖骨が発達し、食肉目や有蹄目には鎖骨がない。語源はClavis(腱、カンヌキ)の縮小形で小さな鍵という意味。)