Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

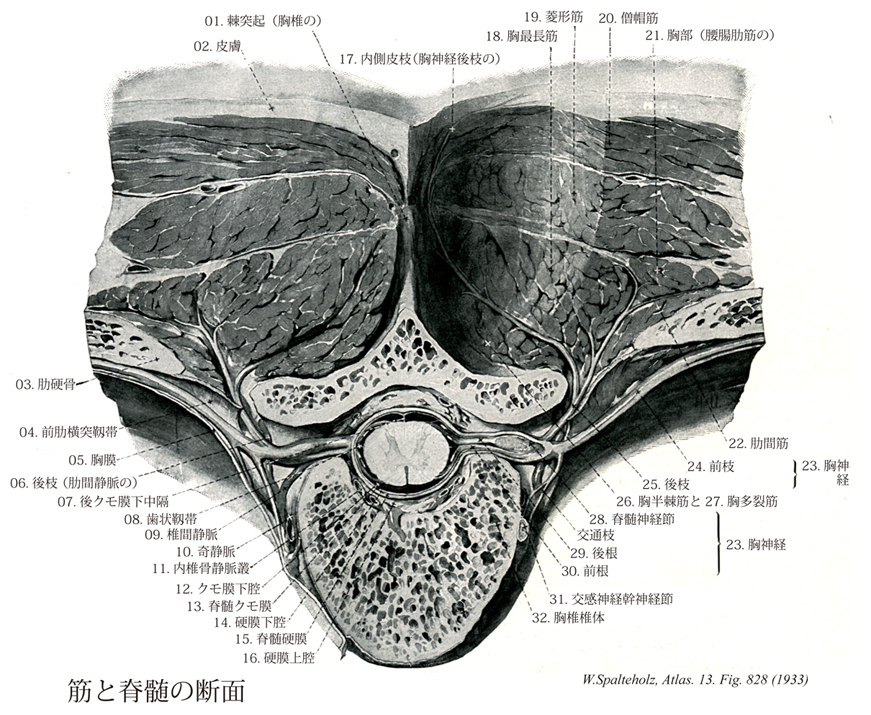

828

- 828_00【Spinal cord脊髄 Medulla spinalis】 It extends from the end of the medulla oblongata near the exit of the first spinal nerve to the beginning of the terminal filum at L1 or L2.

→(脊髄は頚部(頚髄)、胸部(胸髄)、腰部(腰髄)、仙骨部または脊髄円錐(仙髄と尾髄)とからなり、それぞれ髄節に分かれ、それに対応して31対の脊髄神経が出る。頚髄では8対の頚神経、胸髄では12対の胸神経、腰仙髄では各々5対の腰神経と仙骨神経とが出る。尾髄からは通常1対の尾骨神経が出る。上肢および下肢支配の神経の出る頚髄下部と腰髄下部は発達が著しく、太くなっており、それぞれ頸膨大、腰部大とよばれる。脊髄下端は細くなり脊髄円錐となっておわる。その高さは成人では第1ないし第2腰椎の高さに相当する。新生児、幼児では低く第3腰椎の高さでおわっている。脊髄円錐の先はさらに細く糸状の終糸となって尾骨の背面に付着している。終糸に沿って走る脊髄神経の束はその形状から馬尾とよばれている。脊髄外側面でその腹側と背側の正中には(前)正中裂および(後)正中溝とよばれる溝があり、脊髄を左右の半分に分けている。前者は後者より深く、そこには前脊髄動脈が走っている。左右の脊髄半の外側面には腹側の前外側溝と背側の後外側溝の二つの溝がある。頚髄の高さの背側面は中心部の灰白質とその周辺の白質から成る。灰白質はそれぞれ前角(柱)、中間質(帯)、後角(柱)がある。灰白質の中央を貫いて中心管が通る。上方は第四脳室に開き、下方は脊髄炎水の所では拡大して終室となる。白質は前外側溝と後外側行と②より腹側の前索と外側の側索および背側の後索の3部分に分けられる。頚髄の高さで後索は後中間溝により内・外の薄束と楔状束とに分けられる。)

- 828_01【Spinous process of thoracic vertebrae; Spinous processes of thoracic vertebrae棘突起(胸椎の) Processus spinosus (Vertebrae thoracicae)】

→()

- 828_01a【Spinous process of vertebra棘突起(椎骨の) Processus spinosus vertebrae】 The spinous processes of C1-C6 are bifid.

→(棘突起は椎骨椎弓の正中線から後下方に向かう長い単一の突起である。)

- 828_02【Skin皮膚 Cutis】 Collective term for the epidermis and dermis.

→(皮膚は身体を保護しておおうもので、非常に異なる2成分、すなわち表層をなす表皮と深層をなす真皮よりなる。重層上皮である表皮を作る個々の上皮細胞は表皮の表面に近づくにつれて形が扁平となる。手掌や足底の皮膚では表皮の厚さが極端に大となっており、機械的刺激への抵抗力を増している。手掌と足底以外の部位では、例えば上腕や前腕の屈側面皮膚に見られるように表皮は薄い。真皮を作るのは密性結合組織であり、そこに血管、リンパ管、神経などが含まれている。真皮の厚さも体部位により異なるが、概して人体前面の真皮は人体後面の真皮よりも薄い。また、女性における真皮は男性における真皮よりも薄い。皮膚の真皮はその下の浅筋膜(皮下組織ともよばれる)を介して深筋膜、あるいは骨に連結する。真皮内では膠原線維がたがいに平行な配列を示すことが多い。外科的に皮膚を切開する場合に、膠原線維の走行に沿うように創を作れば膠原線維損傷が最も少なくすむことから、瘢痕の最も少ない創傷治癒が得られる。もしも膠原線維の走行を横断するような皮膚切開を行えば、多数の膠原線維の損傷を来たし、それに代わる再生線維群の存在のために大きな瘢痕が生じることになる。真皮内の膠原線維の走行の向きは、皮膚の裂隙線(ランゲルの線Langer's lines)の方向と一致するが、これは四肢では縦方向に、また体幹では横方向に走る傾向を示す。皮膚が可動関節を被うところではその一定部位に皮膚のヒダ(またはシワ)形成が見られる。皮膚のヒダあるいは皺の部位では皮膚は薄くなり、かつ真皮と皮下構造物との間での膠原線維性結合の強度が強まっている。皮膚に付属する機関として爪、毛包、皮脂腺、汗腺などをあげることができる。 [臨床]皮膚の裂隙線の方向についての知識は外科医が皮膚切開する場合のガイドとなり、手術後の瘢痕を最小にするために役立つ。特に女性の患者で手術創を通常は衣服で被われないような部分に作る場合に、このことは重要な意味をもつ。セールスマンでさえも場合によって彼の顔に大きな瘢痕が残ることで、彼の仕事を失うかも知れないのである。爪部、毛包、皮脂腺は黄色ブドウ球菌のような病原体が侵入しやすい場所である。爪部の炎症は爪周囲炎paronychiaとよばれ、毛包および皮脂腺の炎症はいわゆる「おできboil」の原因となる。ようcarbuncleというのは、ブドウ球菌感染による浅筋膜の炎症であるが項部にしばしば発生して、通常1個の毛包または毛包の1群の感染の状態から始まるものである。皮脂嚢胞sebaceous cystは皮脂腺導管の開口部が閉鎖されるために起こるが、この状態は頭毛をくしけずるときに生じた頭皮の損傷、あるいは皮脂腺の感染による。したがって皮脂嚢胞は頭皮にしばしばみられる。ショック状態にある患者の皮膚は蒼白で鳥肌状を呈するが、これは交感神経系の過剰な活動により皮膚の細動脈の狭窄ならびに立毛筋の収縮を来しているためである。皮膚の熱傷の際にはその深さが治療法とその予後を決める要素となる。熱傷が皮膚深層にまで達していないときは、傷面はやがて毛包、皮脂腺、汗腺をなす上皮細胞や傷周囲の表皮細胞の増殖により被われて治癒する。しかし汗腺の腺体よりも深い部位までの熱傷のときには傷周囲の表皮細胞からの、おしか上皮の被覆は得られず、治癒は著しく遅くなることともに、線維組織による傷面の収縮がかなりの強さで起こる。深い熱傷を治癒を早め、かつ収縮の起こるのを防ぐためには皮膚移植が必要となる。皮膚移植法は浅層皮膚移植と全層皮膚移植との2種に大別される。前者は表皮の大部分(真皮乳頭尖部をも含めて)を切り取って移植するもので、切り取られた残りの皮膚部位には真皮乳頭周囲の表皮細胞群が毛包細胞、汗腺細胞とともに残留するために、これらが切り取られた皮膚部分の修復にあずかることになる。全層皮膚移植の場合は表皮と真皮全層を移植するために、移植後に新しい血管循環路が早く成立することが移植成功のために必要となる。また、皮膚全層が切り取られた部位には通常さらに他の部位からの浅層皮膚片が移植される。状況によっては全層皮膚移植は有茎切除皮膚片を用いて行われる。すなわち、その際には弁状の全層皮膚がその基部を経由する血流を受けたままの状態で必要部位に植え込まれる。そして、移植された有茎皮膚片への新しい血流が確立したのちに、はじめて茎部切断を行う。)

- 828_03【Rib肋硬骨 Costa】

→(肋軟骨に対比して骨部分をいう。肋硬骨は肋骨頭、肋骨頚、肋骨体の3部からなる。)

- 828_04【Anterior costotransverse ligament前肋横突靱帯 Ligamentum costotransversarium anterius】

→()

- 828_05【Pleura胸膜 Pleura】 Serous coat composed of simple serous epithelial cells (mesothelium) and underlying connective tissue. It consists of two sheets that are continuous at the hilum of lung.

→(胸膜は肺を包み、胸膜腔の壁を裏打ちする薄い透明な漿膜。胸腔は胸郭内の空間で、腹部の腹腔に対応する。心臓を含む縦隔と肺とが胸腔の大部分を占めるが、肺や縦隔と胸壁との間に残されるわずかの空間が胸膜腔である。胸膜腔は縦隔によって左右の二つに分かれる。胸膜腔には少量の漿液を含む。胸膜腔の存在により、肺の表面は胸壁と離れて自由に動く。胸膜腔に面する肺や縦隔の表面、胸壁内面をおおう鞘膜が胸膜で胸膜表面は1層の細胞からなる中皮におおわれ、その下に結合組織層がある。これを胸内筋膜という。胸膜のうち、肺をおおう部分を肺胸膜、胸壁内面をおおう部分と壁側胸膜、縦隔の胸膜腔面をおおう部分を縦隔胸膜、横隔膜上の部分を横隔胸膜といい、壁側胸膜のうち肋骨の胸膜腔面をおおう部分を肋骨胸膜という。胸膜腔の上端の円蓋状の部分、すなわち肺尖にあたる部位を胸膜頂といい、この部分の胸内筋膜はやや厚く、これを胸膜上膜とう。また横隔胸膜部の胸内筋膜を横隔胸膜筋膜という。胸膜の折れ帰りで生ずる狭い腔所を胸膜洞といい、横隔膜の外側下方で横隔胸膜が壁側胸膜へ折れ返って生ずる部分を肋骨横隔洞、前胸壁の壁側胸膜が縦隔胸膜へ折れ替えて生ずる部分を肋骨縦隔洞という。肺門部から下方で肺胸膜が縦隔胸膜へ移行する部分をとくに肺間膜という。)

- 828_06【Dorsal vein; Dorsal branch of posterior intercostal vein後枝;背側枝(肋間静脈の) Ramus dorsalis; Ramus posterior (Vena intercostalis posterior)】 Branch from the muscles and skin of back.

→(肋間静脈の背枝は胸神経の後枝および肋間動脈の背枝に伴行して、背部の筋および皮膚より血液を集める。)

- 828_07【Posterior subarchnoidal septum; Dorsal subarchnoidal septum; Arachnoid septume後クモ膜下中隔;脊髄クモ膜下中隔;脊髄軟膜中隔 Septum subarchnoidale posterius; Septum arachnoidale spinale; Septum leptomeningicum spinale】

→()

- 828_08【Denticulate ligament歯状靱帯 Ligamentum denticulatum】 Sheet of connective tissue running in the frontal plane. It connects the spinal cord with the spinal dura mater and is scalloped at the level of the roots of the spinal nerve.

→(脊髄では、表層軟膜の組織から成る扁平な厚い膜が外側へ向かって一列に連続してならび、脊髄と硬膜とを結んでいる。これが歯状靱帯である。各々の歯状靱帯は外側に頂点を向けた三角形を呈し、この三角形の頂点が前根と後根の中間に当たる脊髄の外側表面に付着している。この靱帯の基部は軟膜から起こり、三角形の頂点が、クモ膜と脊髄硬膜の内表面に固く付着している。歯状靱帯は、脊髄を硬膜に固定するため、脊髄全長にわたって存在する。しかし脊髄円錐の部位では、表層軟膜が終糸の周囲を包むように覆っている。)

- 828_09【Intervertebral vein椎間静脈 Vena intervertebralis】 Branch emerging from the intervertebral foramen.

→(肋間静脈の椎間静脈は内椎骨静脈叢からおこり、椎間孔を通って椎骨静脈、肋間静脈、腰静脈、外側仙骨静脈などにそそぐ。 (Netter)脊髄および内および外椎骨静脈叢からの血液は、ほとんど椎間静脈に流入する。椎間静脈は脊髄神経と伴行して椎間孔を通過し、椎骨静脈、肋間静脈、肋下静脈、腰静脈および外側仙骨静脈に流入する。この出口には通常静脈弁があって、逆流を防いでいる。 R. spinalisをSpalteholz (Handatlas der Anatomie des Menschen 2. Bd. 3. Aufl. 1901)は脊柱およびその内容から血液を集めるVv.intervertebralesの続き(ramus spinalis, welcher als Fortsetzung der vv. Intervertebrales das Blut con der Wirbelsaule und ihrem Inhalte sammelt.)というが、Henle (Hdb. D. system. Anat. D.Mench. 3. Bd. 1. Abt. 2. Verb. Aufl. 1987)はV. intervertebralisに相当するものをRamus spinalisと呼び、V. interverbralisは用いていない。従ってNA5のようにR. spinalisをV. intervertebralisと対等に並置するならその定義を脚注に明記すべきであり、そうでなければ本原案のように( )に入れ、同義語として後置すべきである。Clemens, H.J.: Die Vernensysteme der menschlichen Wirbelsaule. Walter de Gruyter & Co./Berlin 1961 26頁脚注参照。V. intervertebralis (Ramus spinalis)は一応従来通りの格付けとする(昭和60)。)

- 828_10【Azygos vein奇静脈;右縦胸静脈 Vena azygos; Vena thoracica longitudinalis dextra】 Vein lying on the vertebral column that begins at the ascending lumbar vein and opens at the level of the fourth to fifth thoracic vertebrae into the superior vena cava before it enters the pericardium.

→(奇静脈は主として胸壁および後腹壁よりの静脈血を集めて脊柱の右側を上行する静脈で、第1または第2腰椎の高さで無束の上行腰静脈からつづいてはじまり、横隔間君お右脚を貫いて胸腔に入り、脊柱の右側に沿って上行したのち、第4胸椎の高さで右気管支の上をこえて前方にまがり、上大静脈にそそぐ。発生学的には胎生早期に体壁・下半身および中腎よりの血液を集めた後主静脈に由来する。のち中腎の退化、主上静脈と後主静脈の近位部から生ずる。奇静脈・半奇静脈・副半奇静脈(上行腰静脈)を総称して奇静脈系azygos ssytemといい、大静脈系caval systemに通過障害が起こった場合の側副路の一つとして重要である。奇静脈系は変異に富み、奇静脈・半奇静脈・副半奇静脈が全部そろって存在するのは35%にすぎず、上記のいずれか一つが欠場する場合(30%)や、奇静脈だけが存在する場合(35%)もある。Azygosというラテン語は、a(否定)zygos(2頭の牛の首にわたす軛(くびき)すなわち対をなすもの)、つまり対をなさないという意味である。奇静脈の奇は、偶数に対する奇数の奇であって、奇妙の奇ではない。)

- 828_11【Internal vertebral venous plexus内椎骨静脈叢 Plexus venosi vertebrales interni】

→( 内椎骨静脈叢は、椎骨内の硬膜上腔にある静脈網である。静脈叢は前群と後群にに別れ、相互に細い横行あるいは斜行する連絡枝で吻合している。前内椎骨静脈叢は、椎体および椎間円板の後面で、後縦靱帯の両側にある長軸方向に走る静脈からなる。後縦靱帯と椎体の間には静脈の連絡枝があり、上記のついた静脈が流入する。後内椎骨静脈叢の長軸方向に走る静脈は、前内椎骨静脈叢のものより細い。この静脈は、正中面の両側にあって、椎弓および黄色靱帯を穿痛する細い交通枝によって後外椎骨静脈叢とも吻合する。 静脈は動脈に伴って走る。そのほかに、脊柱の静脈として椎骨静脈叢がある。(Netter) 椎骨静脈叢 (図4-25)は脊柱の全長にわたって存在する静脈叢で、脊柱の外面(椎体の前と椎弓の後ろ)にある外椎骨静脈叢と、脊柱管の内面に沿って走る内椎骨静脈叢とからなる。とくに内椎骨静脈叢は脊柱管内で硬膜上腔(脊柱管の骨膜と脊髄硬膜との間の腔)にあって(p.622)、椎体からの椎体静脈と、椎体からの脊髄静脈とが流入する。内椎骨静脈叢からの静脈は椎間孔を経て脊柱管の外に出て外椎骨静脈叢と連絡する。 さらに頚部では椎骨静脈、胸部では肋間静脈、腰部では腰静脈、仙骨部では外側仙骨静脈に注ぎ、それぞれ、結局は上大静脈と下大静脈とに流入する。(解剖学講義))

- 828_12【Subarachnoid space; Leptomeningeal spaceクモ膜下腔;軟膜腔;軟膜間隙 Spatium subarachnoideum; Spatium leptomeningeum; Spatium leptomeningicum】 Space between the arachnoid mater and pia mater that contains arachnoid connectivetissue fibers and cerebrospinal fluid.

→(クモ膜下腔はクモ膜と軟膜の間の空間で、繊細な線維性の柱が縦走し脳脊髄液で満たされている。軟膜は脳および脊髄の表面に直接付着するため、脳表面が深く陥凹する所(大脳皮質の深溝など)ではこの空間は非常に広がる。部位によってその広さが異なり、特に広くなっている部分をクモ膜下層という。その主なものは、延髄背側面と小脳下面の間にある小脳延髄層、大脳外側窩にある大脳外側窩槽、視交叉の周囲にある交叉槽、両側の大脳脚の間にある脚間槽、大脳横裂中で大大脳静脈槽に続く迂回槽、橋の腹側にある橋槽などがある。これらのうち、小脳延髄層は最も大きく、大槽ともいわれ、ここへ第四脳室正中口および外側口が開く。脳脊髄液採取のため大後頭孔の下からこの槽が穿刺される(後頭下穿刺)。クモ膜下腔には脳に出入りする血管・神経が走る。)

- 828_13【Spinal arachnoid mater; Arachnoid of spinal cord脊髄クモ膜 Arachnoidea mater spinalis; Arachnoidea spinalis】 Thin, avascular membrane attached to the spinal dura mater by surface adhesion. Its connective-tissue fibers extend to the pia mater.

→(脊髄クモ膜は脊髄と硬膜と軟膜の間にある血管を含まない薄膜で、内皮細胞でおおわれた多数の細い結合組織線維の小梁によって軟膜と結合されている。特に頚部から胸部にかけてこれらの小梁が背側正中部で多く、強くなり、上下に続いた中隔を作る。これを中間頚部中隔という。クモ膜と軟膜との間には比較的広いクモ膜下腔があり、ここには脳脊髄液がある。脳クモ膜にみられるような槽を作らない。脊髄クモ膜下腔は臨床的に腰椎穿刺に利用される。穿刺は脊髄損傷を避けるために脊髄円錐より下方(第3,4腰椎間)で行う。その際に高さの基準としてヤコビの線Jacoby's lineが選ばれる。ヤコビの線は左右の腸骨稜の最高点を結ぶ線で、およそ第4腰椎の棘突起の高さに相当する。)

- 828_14【Subdural space硬膜下腔;硬膜下隙 Spatium subdurale】 Cleft between the dura mater and arachnoid mater containing a capillary layer. It is not considered a naturallyoccurring space.

→(硬膜とクモ膜の間の脳脊髄液の満ちた狭い腔所と考えられていたが、現在では外傷などの病的過程で出現するものと見なされている。健康な状態ではクモ膜は脳脊髄液減圧のため硬膜と軽く接触しており、硬膜下腔は自然の状態では出現しない。)

- 828_15【Spinal dura mater脊髄硬膜 Dura mater spinalis】 Hard membrane forming a protective covering around the spinal cord. It is separated from the wall of the vertebral canal by the epidural space.

→(脊髄硬膜は内外の2枚の膜からなる。外板はやや薄く、脊柱管をおおう骨膜となる。内板は厚く、狭義の脊髄硬膜に相当し、脊髄を包む長い円筒形の嚢を作る。これは上方は大後頭孔縁に付き、下方は脊髄円錐を越えてさらに馬尾を包みつつ下り、第2~3仙椎の高さで急に尖って終わる。なおその続きは終糸の下半分と癒着して細い索となり、尾骨に付く(脊髄硬膜糸)。椎間孔では硬膜は骨と癒着している。内板と外板の間は脂肪に富んだ結合組織、静脈叢などで満たされ、これを硬膜上腔という。内板とクモ膜との間にも内皮細胞で覆われた狭いリンパ腔隙があり、これは硬膜下腔と呼ばれる。)

- 828_16【Epidural space硬膜上腔;硬膜外腔 Spatium epidurale; Spatium peridurale; Cavum extradurale】 Space filled with fat and venous plexuses between the spinal dura mater and the wall of the vertebral canal.

→(脊髄硬膜の内側と外側の両表面は、1層の扁平な細胞がおおっている。この厚い脊髄硬膜と骨膜との間には硬膜上腔がある。)

- 828_17【Medial branch; Medaial cutaneous branch (of posterior ramus of thoracic nerve)内側枝;内側皮枝(胸神経後枝の) Ramus medialis; Ramus cutaneus medialis (rami posteriores nervus thoracici [T1-12])】 Branches from Tl-T6 that supply the skin lateral to the spinous processes. T7-T12 usually do not have any cutaneous branches.

→(胸神経の後枝の内側枝は脊髄神経の最終枝で棘突起付近の皮膚へいたる。)

- 828_18【Longissimus thoracis muscle; Thoracic longissimus muscle; Longissimus muscle of thorax胸最長筋;背最長筋 Musculus longissimus thoracis; Musculus longissimus dorsi】 o: Sacrum, spinous processes of lumbar vertebrae, transverse processes of lower thoracic vertebrae, i: Medially on the transverse processes of the lumbar and thoracic vertebrae; laterally on the costal process of the lumbar vertebrae, ribs, and anterior layer of thoracolumbar fascia.

→(胸最長筋は腰部腸肋筋と一緒に強大な腱板でもって腰椎棘突起、仙骨、腸骨後縁、後仙腸靱帯から起始する。いわゆる副突起は下位6個の胸椎横突起と上位2個の腰椎の乳頭突起に由来する。胸部では内側への停止は全胸椎の横突起であり、外側への停止は第2~12肋骨の助骨角の内側である。脊柱腰部では、筋束は上記相同の部分へ、内側の筋束は第1~4腰椎の副突起(L5の乳頭突起と同じように)へ、そして外側の停止は第1~4腰椎肋骨突起(胸腰筋膜の深層と同じように)至る。)

- 828_19【Rhomboideus muscle; Rhomboid muscle菱形筋 Musculus rhomboideus】

→(肩甲挙筋の下方にあり、これと同様の作用を示す。下位頸椎 ~上位胸椎からおこり、肩甲骨の内側縁につく。ときに小菱形筋(上部)と大菱形筋(下部)を区別する。支配神経:肩甲背神経(C5)。動脈:下行肩甲動脈(←頸横動脈)。 肩甲挙筋と同様の作用をもつ。小菱形筋(上部)と大菱形筋(下部)を区別する。(イラスト解剖学))

- 828_19a【Rhomboid major muscle; Major rhomboid muscle大菱形筋 Musculus rhomboideus major】 o:Spinous processes of T1-T4. i: Medial border of scapula. Draws the scapula medially and cranially and presses it against the ribs. I: Dorsal scapular nerve.

→(菱形筋は僧帽筋の深層にある薄い菱形の筋。大菱形筋と小菱形筋とを区別する。両筋の境を血管が貫通している。)

- 828_20【Trapezius muscle僧帽筋 Musculus trapezius】 Muscle that consists of three parts that act together to position the scapula and clavicle, draw both toward the vertebral column, and brace the shoulder girdle. I: Accessory nerve; brachial plexus C2-C4.

→(背部第1層にみられる扁平な菱形の筋で背部上半部を占める。僧帽筋は上肢の運動の時に肩甲骨を動かす重要な筋である。とくに上腕の外転のときに、肩甲骨を後内側に引くと同時に下角を外側に回し、関節窩が上外側を向くようにする。僧帽筋は下行部、横走部、上行部に分けられる。[臨床]僧帽筋の完全麻痺(副神経と上部腕神経の同時の傷害)の場合、肩は健側よりも深く位置するようになる項肩線は弓状を呈さず、乱れる。肩甲骨は正中線より、はるかに離され、関節窩は前下方を向く。肩は(肩甲挙筋の)弱いエネルギーにより持ち上げることが出来るにすぎず、わずかに(菱形筋により)後方にもたらされるにすぎない。腕の外側への挙上は大きく減少する。腕は通常水平面まで外転され得ない。腕の前方への挙上は(前鋸筋による肩甲骨の回転により)ほとんど制限さされないが、矢状面での挙上は強く妨げられる。副神経のみが傷害された場合、僧帽筋の下行部の機能は(上頚神経の付随的支配により)種々の程度に保存される。肩甲骨の位置の変化はそれほど著明ではない。しかし、腕を横または後へ挙上することは、ちょうどその程度に応じて制限される。)

- 828_21【Thoracic part of iliocostalis lumborum胸部(腰腸肋筋の);胸腸肋筋;背腸肋筋 Pars thoracica (Musculus iliocostalis lumborum); Musculus iliocostalis thoracis; Musculus iliocostalis dorsi】 o:Angles of the six lower ribs, i: Angles of the six upper ribs.

→(胸腸肋筋は起始が下位6個の肋骨角で腰腸肋筋付着部より内側。停止が上位6個の肋骨角上縁。機能として脊柱の伸展、側方屈曲、回旋。骨盤の側方移動である。神経支配は脊髄神経の後枝。動脈は肋間動脈と腰動脈の後枝から受ける。)

- 828_22【Intercostal muscles肋間筋群;肋間筋 Musculi intercostales】

→(最浅層をなす外肋間筋、中間層をなす内肋間筋、最深層をなす最内肋間筋を区別する。外肋間筋は、肋骨結節から肋骨の骨軟骨境界に至るまで全肋間に分布する。この筋線維は後上から前下に向かって斜走する。後方境界は肋骨結節付近、前方境界は肋骨・肋軟骨接合部付近であるが、後者よりもさらに前方にあたる肋軟骨間では、外肋間筋層に代わる外肋間膜が胸骨外側縁まで続いている。内肋間筋の前方境界は胸骨外側縁であり、後方境界は肋骨角領域にある。さらに後方では内肋間筋層と交代した内肋間膜が肋骨結節領域まで続く。最内肋間筋は内肋間筋よりも深層にあり、前方の胸横筋、後方の肋下筋とともに胸壁最深筋層を作る。最内筋肋間筋の筋線維は隣接する肋骨の内面をつなぐような走向を示す。)

- 828_22a【External intercostal muscle外肋間筋 Musculi intercostales externi】 Muscles that extend obliquely between the ribs from posterosuperior to anteroinferior. They are active during inspiration and fix the ribs. I: Intercostal nerves.

→(外肋間筋は、肋間筋の表層を形成する。この筋は肋骨結節から肋骨の骨軟骨境界に至るまで全肋間に分布する。この筋線維は後上から前下に向かって斜走する(外腹斜筋と同様に)。)

- 828_22b【Internal intercostal muscle内肋間筋 Musculi intercostales interni】 Muscles that extend between the intercostal spaces from the sternum to the costal angle, passing from anterosuperior to posteroinferior. Expiratory muscles; fixation of the ribs. I: Intercostal nerves.

→(内肋間筋は全肋間内で外肋間筋によって覆われている。この筋線維は(外肋間筋に対して約90°の方向を示すが)後下方から前上方に走行する(下方では明確な境界を示すことなく付着する内腹斜筋の筋線維と同様に)。内肋間筋は腹側では胸骨まで、背側では肋骨角にまで広がっているにすぎない。肋骨の背側端では、筋線維束は腱様の内肋間膜によって置換されている。内肋間筋の深層は肋間動静脈と神経によって分けられ、最内肋間筋となる。肋軟骨間に位置する内肋間筋の位置する内肋間筋の部分は軟骨間筋とも言われる。)

- 828_22c【Innermost intercostal muscle最内肋間筋 Musculi intercostales intimi】 Innermost muscle fibers, which are separated from internal intercostal muscles by intercostal vessels. I: Intercostal nerves.

→(内肋間筋の内面に重なり、これとまったく同じ走行の筋束からなるが、両者の間を肋間神経が血管とともに走るので区別される。前端は肋軟骨との結合部に達せず、後端は全筋より外側になることが多い。)

- 828_23【Thoracic nerves [T1-T12]胸神経[T1-T12] Nervi thoracici [T1-T12]】 The twelve thoracic spinal nerves that emerge below T1-T12, respectively.

→()

- 828_24【Intercostal nerves of thoracic nerves; Anterior rami of thoracic nerves; Ventral rami of thoracic nerves前枝;肋間神経;腹側枝(胸神経の) Nervi intercostales (Nervus thoracicorum); Rami anteriores nervus thoracicorum; Rami ventrales nervus thoracicorum】 Nerves accompanying vessels to the intercostal spaces.

→(肋間神経は胸神経の前枝で、肋間隙を肋骨の下縁に沿って肋間動静脈とともに前走し、筋枝を胸壁の筋(外肋間筋・内肋間筋・最内肋間筋・肋下筋・胸横筋・上後鋸筋・下後鋸筋)に送り、皮枝(外側皮枝・前皮枝)を胸壁の側面・前面の皮膚に送る。そのほかのに、壁側胸膜・腹膜にも分布する。)

- 828_25【Posterior rami of thoracic nerves; Dorsal rami of thoracic nerves後枝;背側枝(胸神経の) Rami posteriores; Rami dorsales (Nervi thoracici)】 Dorsal branches passing through the autochthonous muscles of the back. After supplying these muscles, they divide into a lateral and a medial cutaneous branch.

→()

- 828_26【Semispinalis thoracis muscle; Thoracic semispinalis muscle胸半棘筋;背半棘筋 Musculus semispinalis thoracis; Musculus semispinalis dorsi】 o: Transverse processes of T12-T6. i: Spinous processes of T3-C6. I: Posterior rami of spinal nerves of T4-T6.

→(胸半棘筋の起始は下位6個の胸椎横突起。停止は初めの4個の胸椎と最後の2個の頚椎の棘突起。機能として脊柱の伸展、側方屈曲。頭、肋骨、骨盤の伸展。神経支配は上位6本の胸神経の内側後枝。動脈は後肋間動脈の筋枝、後頭動脈の下行枝、肋頚動脈の深頚枝から受ける。)

- 828_27【Multifidus thoracis胸多裂筋 Musculus multifidus thoracis】 o: Transverse processes of vertebrae, i: Spinous processes of T12-T1.

→()

- 828_28【Spinal ganglion; Spinal sensory ganglion; Dorsal root ganglion脊髄神経節;感覚性脊髄神経節 Ganglion sensorium nervi spinalis; Ganglion spinale】 The ganglion belonging to the dorsal root.

→(脊髄神経の後根に存在する神経細胞体の集団を脊髄神経節(時に後根神経節と別称)という。これらの神経細胞体は知覚性ニューロンの物であり、その樹状突起は線維状を呈して長く、皮膚・筋・腱・関節包・内臓などに分布する。また細胞体から中枢側に向かう神経突起は後根内を走り脊髄に入る。)

- 828_29【Posteror roots of cervical nerve; Dorsal roots of cervical nerve後根;背側根(頚神経の) Radices dorsales; Radices posterior (Nervi cervicales)】

→()

- 828_29a【Posterior root of spinal nerve; Sensory root of spinal nerve; Dorsal root of spinal nerve後根;感覚根;背側根(脊髄神経の) Radix posterior; Radix dorsalis; Radices dorsalis; Radix sensoria (Nervus spinalis)】

→(脊髄神経の後根は脊髄神経節の神経芽細胞の中枢性の突起が集まってできる。後根の線維は脊髄にはいると長い上行枝と短い下行枝に分ける。上行枝と下行し共に灰白質の細胞とシナプス結合する。上行枝の一部は延髄の楔状束核(Burdach核)と薄束核(Goll核)に終止する。)

- 828_30【Anterior roots of thoracic nerves; Motor roots of thoracic nerves; Ventral roots of thoracic nerves前根;運動根;腹側根(胸神経の) Radices anterior; Radix ventrales (Nervi thoracicae)】

→()

- 828_30a【Anterior root of spinal nerve; Motor root; of spinal nerve; Ventral root of spinal nerve前根;運動根;腹側根(脊髄神経の) Radix anterior; Radices ventrales; Radix motoria (Nervus spinalis)】

→(脊髄神経の前根は脊髄の前角にある運動ニューロンの神経線維(運動線維)と側角にある自律神経系ニューロンの線維とからなる。いずれも遠心性線維である。)

- 828_31【Ganglion of sympathetic trunk幹神経節;交感神経幹神経節 Ganglia trunci sympathici】 Collection of mostly multipolar ganglion cells. Preganglionic myelinated fibers synapse in the ganglion and leave as postganglionic unmyelinated fibers.

→(多くは多極性の小神経細胞よりなる。肉眼的にみえる肥厚をつくり、有髄の節前線維と無髄の節後線維の中継点。 (Feneis))

- 828_32【Vertebral body of thoracic vertebrae胸椎椎体 Corpus vertebra (Vertebrae thoracicae)】

→()

- 828_32a【Vertebral body; Body of vertebra椎体;椎骨体 Corpus vertebrae】

→(椎体は椎骨の前部を占める短い円柱で、上下端は平らな面をつくる。上面と下面はやや広いため、椎体を側面から見ると、中央でややくびれている。後面は椎孔の前壁にあたり、縦に走る浅く広い溝となっている。椎体の上下面は椎間円板と固着する硝子軟骨で被われる。この軟骨の周縁部は骨化し、後方部分が欠けた不完全な輪の形の骨端板を作る。加令によりこの骨端板の骨化はさらに進行し、椎体の上下面の縁が側面から水平に突出するようになる。)