Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

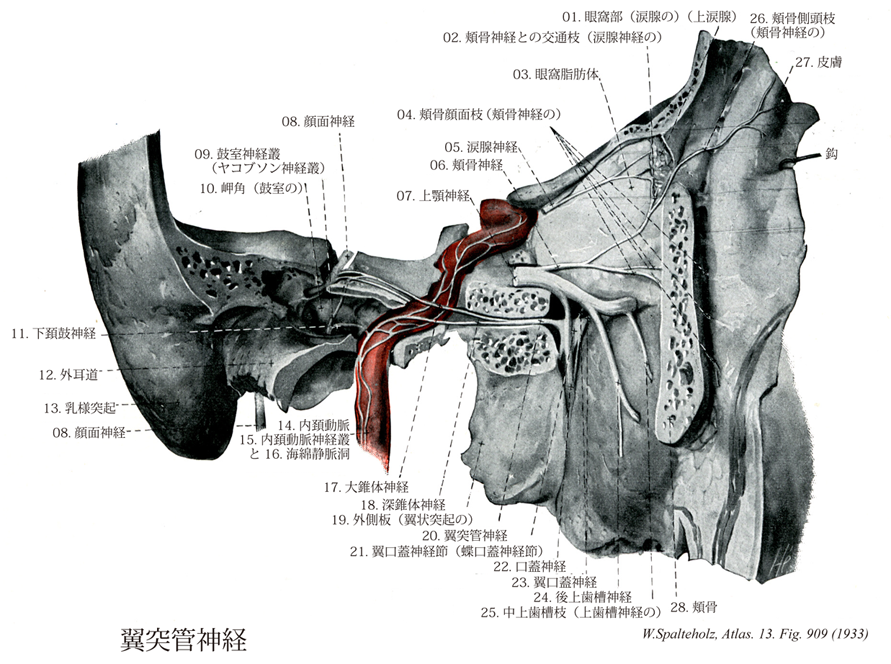

909

- 909_01【Orbital part of lacrimal gland眼窩部(涙腺の);上涙腺 Pars orbitalis (Glandulae lacrimalis); Glandula lacrimalis superior】 Larger portion of the lacrimal gland situated above the tendon of the levator palpebrae.

→(涙腺は二つの部分からなり、比較的小さい下の部分(涙腺の眼瞼部)が、上眼瞼挙筋の腱膜よりも表層にあり、大きい上の部分(涙腺の眼窩部)はこの上眼瞼挙筋の腱膜の裏側(下層)に存在する。)

- 909_02【Communicating branch with zygomatic nerve; Communicating branch of lacrimal nerve with zygomatic nerve頬骨神経との交通枝(涙腺神経の) Ramus communicans cum nervus zygomatico; Ramus communicans nervus lacrimalis cum nervus zygomatico】 Connection to the zygomatic nerve via autonomic fibers from the pterygopalatine ganglion to the lacrimal gland.

→()

- 909_03【Retrobulbar fat; Orbital fat body眼窩脂肪体 Corpus adiposum orbitae】 Fat body filling the spaces around the extra-ocular muscles, eyeball, and optic nerve. It is bounded anteriorly by the orbital septum.

→(眼球は眼窩のなかで眼筋・血管・神経などとともに脂肪組織内に埋まっている。この脂肪組織を眼窩脂肪体という。)

- 909_04【Zygomaticofacial branch of zygomatic nerve; Zygomaticofacial nerve頬骨顔面枝(頬骨神経の);頬骨顔面神経 Ramus zygomaticofacialis (Nervus zygomatici)】 Branch passing through the zygomaticofacial foramen above the zygoma.

→(頬骨神経の頬骨顔面枝は頬骨顔面孔を通って顔面に出て頬部の皮膚に分布する。)

- 909_05【Lacrimal nerve; *Lacrimal branch of ophthalmic nerve涙腺神経 Nervus lacrimalis】 Nerve passing laterally through the superior orbital fissure to supply the lacrimal gland, conjunctiva, and lateral portion of the upper eyelid.

→(眼窩の上外縁を前進し涙腺枝を出した後に、上眼瞼外側部に分布する。頬骨神経との交通枝を出す。)

- 909_06【Zygomatic nerve頬骨神経 Nervus zygomaticus】 Nerve that divides in the pterygopalatine fossa. It passes through the inferior orbital fissure to the lateral wall of the orbital cavity and anastomoses with the lacrimal nerve.

→(翼口蓋窩から下眼窩裂を通り眼窩に入り、その外側壁で涙腺神経との交通枝を出し、のちに次の2枝分かれる。涙腺神経との結合により翼口蓋神経節よりの副交感神経線維が涙腺にいくことなる。)

- 909_07【Maxillary nerve; Maxillary division [Vb; V2]上顎神経[三叉神経第2枝] Nervus maxillaris [Vb; V2]】 Second division of the trigeminal nerve. It passes though the foramen rotundum to the pterygopalatine fossa and continues through the orbital fissure into the orbit.

→(三叉神経の第2枝で蝶形骨大翼の正円孔を通って頭蓋腔を去り、翼口蓋窩で頬骨神経および翼口蓋神経を出した後、眼窩下神経となって眼窩下裂を経て眼窩に入り、顔面まで達する。知覚枝は下眼瞼の皮膚と結膜、上唇と頬の皮膚と粘膜、口蓋、上顎歯と歯肉、上顎洞、鼻翼および鼻腔の後下部に分布する)

- 909_08【Facial nerve [VII]顔面神経[脳神経VII] Nervus facialis [VII]】 Nerve arising from the second pharyngeal arch. It emerges from the brain at the pontocerebellar angle between the pons and inferior olive and passes with the vestibulocochlear nerve to the petrous part of the temporal bone, which it exits via the stylomastoid foramen. It supplies the muscles of facial expression.

→(顔面神経は第七脳神経である。狭義の顔面神経と中間神経とを合わせたもので、混合神経である。その主部をなす狭義の顔面神経は運動神経で、起始核たる顔面神経核は延髄上部から橋背部にかけてあり、これから出る神経は橋の後縁で脳を去り、内耳神経とともに内耳道に入り、その底で内耳神経と分かれ、内耳神経と分かれ、顔面神経管孔を経て顔面神経管に入り、間もなく殆ど直角をなして後外側に曲がる。この曲がるところは鼓室前庭窓の後上で顔面神経膝といい、ここに膝神経節がある。ついで弓状に後下方へ走り、茎乳突孔を通って頭蓋底外面に出て耳下腺中に入り、耳下腺神経叢を作った後、つぎつぎに多くの枝を出して広頸筋およびこれから分化したすべての浅頭筋(表情筋)、茎突舌骨筋、顎二腹筋後腹、アブミ骨筋などに分布する。以上の運動神経線維とは別に、膝神経節中の神経細胞から出る味覚神経線維が集まって、舌下腺および顎下腺に至る副交感性の分泌線維とともに中間神経を作り、広義の顔面神経の一部をなす。膝神経節細胞は偽単極性で、神経細胞より出る一条の突起はただちに分かれて、末梢および中枢の2枝となる。中枢枝は顔面神経に密接しつつ内耳道を経て脳に入って孤束核に終わり、末梢枝は、いわゆる上唾液核から出て舌下腺、顎下腺に至る副交感性の分泌腺にとともにいわゆる鼓索神経を作り、途中で再び分泌線維と分かれて舌神経に入り、舌体に分布して味覚を司る。)

- 909_09Jacobson's plexus【Tympanic plexus鼓室神経叢;ヤコブソン神経叢 Plexus tympanicus】 Nerve plexus lying in the mucosa above the promontory of the tympanic cavity. It is formed by the tympanic nerve, the internal carotid plexus, and the communicating branch with tympanic plexus of the facial nerve.

→(鼓室神経叢は鼓室迷路壁の岬角上にあり、鼓室神経、顔面神経の吻合枝、および内頚動脈神経叢からの交感神経枝によって形成される神経叢。中耳、乳突蜂巣、耳管に分布し、浅錐体神経を耳神経節に送る。)

- 909_10【Promontory of tympanic cavity岬角(鼓室の) Promontorium (Tympani)】 Elevation produced by the basal turn of the cochlea.

→(蝸牛の基底回転によりできる隆起。 (Feneis))

- 909_11【Inferior caroticotympanic nerve下頚鼓神経 Nervus caroticotympanicus inferior】

→()

- 909_11a【Caroticotympanic nerves頚鼓神経 Nervi caroticotympanici】 Sympathetic portion of the tympanic plexus arising from the internal carotid plexus.

→(内頚動脈神経叢よりでる鼓室神経叢の交感性線維。(Feneis))

- 909_12【External acoustic meatus; External auditory meatus外耳道 Meatus acusticus externus】

→(外耳道は側頭骨の鼓室部を耳介から鼓膜へ至る通路で骨性部分。軟骨性外耳道からなる。)

- 909_13【Mastoid process乳様突起;乳突隆起 Processus mastoideus】 Projection behind the external acoustic meatus that contains the mastoid cells.

→(乳突部の大部分は、下前方に向かって突出する大きい乳様突起で占められる。その表面は胸鎖乳突筋の着くところで粗である。乳様突起の内部は成人では大部分、多数の小さい乳突蜂巣で占められる。これは生後に乳様突起の発育に伴って拡がるもので、その拡がりは個体によりかなりまちまちであり、錐体の方にもおよぶ。乳突蜂巣は互いに迷路状につながっていて、そのつづきは乳様突起の上半分にある乳突洞につながっている。乳突洞はその前方の小さい乳頭洞入口を経て、後方から鼓室の上部に開く。生体では鼓室の内面を被う粘膜の続きが乳突洞を経てすべての乳頭蜂巣の内面にまでおよんでいる。)

- 909_14【Internal carotid artery内頚動脈 Arteria carotis interna】 It passes from the carotid bifurcation, without any branches, to the cranial base, continuing in the carotid canal to its terminal division into the middle and anterior cerebral arteries.

→(内頚動脈は、総頚動脈から起こり、頚部では頭蓋底にいたるまでは枝を出さない。ついで頚動脈管をへて中大脳動脈と前大脳動脈に分枝するまでをいう。内頚動脈は頚部、側頭骨錐体部(岩様部)、海綿静脈洞部、大脳部の4つの部分に分けられる。この内頚動脈の海綿静脈洞部と大脳部とは、特別な形態を呈するので、「頚動脈サイフォン」とよばれている。内頚動脈の主な枝として、眼動脈、後交通動脈、前脈絡叢動脈がでる。内頚動脈は、視交叉の外側で小さな前大脳動脈と大きな中大脳動脈とに分岐する。中大脳動脈は内頚動脈の直接の続きで終枝と考えられる。)

- 909_15【Internal carotid plexus; Internal carotid nerve plexus; *Carotid autonomic plexus内頚動脈神経叢 Plexus nervosus caroticus internus; Plexus caroticus internus】 Continuation of the plexus to the internal carotid artery. From here it sends fibers to the cranial ganglia.

→(内頚動脈神経叢は頚動脈管や海綿静脈洞内の内頚動脈周囲にみられる自律神経性の神経叢で鼓室神経叢・蝶口蓋神経節・外転神経・動眼神経・脳血管・毛様体神経節などに線維を送る。)

- 909_16【Cavernous sinus海綿静脈洞 Sinus cavernosus】 Spongy structure of expanded veins on both sides of the sella turcica into which the ophthalmic veins and other veins empty. The carotid artery and abducent nerve lie within it and cranial nerves III, IV, VI, and V2 travel in its lateral side wall.

→(海綿静脈洞は静脈間が網目に吻合して大きい不規則な網状構造をしている。この海綿静脈洞は蝶形骨洞、トルコ鞍、下垂体などの両側にある静脈洞、上眼窩裂から錐体乳突部の岩様部まで広がっている。海綿静脈洞は、内頚動脈と外転神経をとり囲む。静脈洞の外側壁には動眼神経、滑車神経、三叉神経の枝である眼神経と上顎神経が存在する。左右の海綿静脈洞は脳底静脈叢および下垂体前面にある前海綿間静脈叢と後面にある後海綿間静脈叢により対側の静脈洞と連絡する。眼静脈と蝶形骨頭頂静脈洞は、海綿静脈洞に注ぎ込む。海綿静脈洞は、後方に向かい上錐体静脈洞と下錐体静脈洞に入り、上錐体動脈洞は横静脈洞に、下垂体静脈洞は、短い静脈網によって翼突筋静脈叢や喉頭静脈叢とも連絡する。)

- 909_17【Greater petrosal nerve; Parasympathetic root of pterygopalatine ganglion大錐体神経;翼口蓋神経節の副交感神経根;大浅錐体神経 Nervus petrosus major; Radix parasympathica pterygopalatini; Nervus petrosus superficialis major】 Nerve leaving CN VII at the geniculate ganglion as a bundle of parasympathetic fibers. It reaches the anterior surface of the petrous pyramid, passes through the foramen lacerum, and travels with the deep petrosal nerve in the pterygoid canal to the pterygopalatine ganglion.

→(膝神経節から出て錐体の前上面を前にすすみ、破裂孔の軟骨を貫いて頭蓋底外面に出て、交感神経性の深錐体神経と合して翼突管神経をなし、翼口蓋神経節に入る。)

- 909_18【Sympathetic root of ptertygopalatine ganglion; Deep petrosal nerve交感神経根;交感神経性の根;深錐体神経(翼口蓋神経節の) Radix sympathica ganglii pterygopalatini; Nervus petrosus profundus】 Postganglionic sympathetic fibers from the internal carotid plexus that travel through the ganglion.

→(翼口蓋神経節交感神経根は深錐体神経の別名で頚動脈神経叢よりでる交感性の線維。大錐体神経と合し翼突管神経となる。)

- 909_19【Lateral plate of sphenoid process; Lateral pterygoid plate外側板(翼状突起の);外側翼状板 Lamina lateralis (Processi pterygoideus ossis sphenoidalis)】

→(蝶形骨の翼状突起の外側板は内側板にくらべて広く、やや短く、矢状面に対して斜めに位置する(その外面からは外側翼突筋が起こる)。外側翼突筋の下頭が起始する。内外両側板は前縁で連結し、その前面を縦に走る浅い翼口蓋溝は翼状突起が上顎体および口蓋骨垂直板と合してつくる翼口蓋窩の後壁をつくる。また、内外両側板は後方に開いた翼突窩をつくる(ここから内側翼突筋が起こる)。しかし、内側板と外側板とはその下部では離れて翼突切痕をはさむ。ここには口蓋骨の錐体突起がはまりこんでこれを補う。外側板の後縁は鋭く、その上部から小さい翼棘突起を出すことが多い。)

- 909_20Vidian nerve【Nerve of pterygoid canal; Root of facial nerve翼突管神経;顔面神経根 Nervus canalis pterygoidei; Radix facialis; Radix nervi facialis】 Nerve lying in the pterygoid canal situated in the root of the pterygoid process. It contains parasympathetic and sympathetic fibers and passes to the pterygopalatine ganglion.

→(翼状突起根部の同名の管中にあり、知覚性、副交感性(顔面神経)および交感性線維を含む。翼口蓋神経節へ入る。 (Feneis))

- 909_21Meckel's ganglion【Pterygopalatine ganglion翼口蓋神経節;蝶口蓋神経節 Ganglion pterygopalatinum; Ganglion sphenopalatinum】 Ganglion measuring 4-5 mm that lies lateral to the sphenopalatine foramen in the pterygopalatine fossa. It contains cells for the postganglionic parasympathetic fibers to the lacrimal gland and the small nasal and palatine glands.

→(『メッケル神経節』ともよばれる。翼口蓋上部に位置する副交感神経節で、ここからの節後線維は涙腺などに分布する。上顎神経に付属する神経節で翼口蓋窩に位置し上顎神経の内側にある。形は不規則扁平でその頚は4~6mmである。毛様体神経節とおなじく3根ある。そのなかで知覚根は翼口蓋神経節由来で、一部はこの神経節で終わるが、一部はそのままこれを通って鼻腔および口蓋に分布する。運動根は顔面神経から出る大錐体神経で上唾液核から出て中間神経に入った副交感線維からなり、交感根は上顎神経節から出て内頚動脈神経叢を通ってくる抗感染位からなる深錐体神経である。大錐体神経および深錐体神経は、破裂孔の頭底軟骨を貫いて頭蓋下面に達して合し、翼突管神経として翼突管中を前進して翼口蓋神経節に入る。翼口蓋神経節から出る神経は主として鼻腔後部、口蓋および眼窩の一部などに分布して、知覚および植物神経線維を与える。ドイツの解剖学者・産科医Johann Friedrich Meckel (1714-1774)によって、1748年に記載された。メッケル憩室を発見したJohann F. Meckel (1781-1833)は彼の孫にあたる。)

- 909_22【Palatine nerves口蓋神経 Nervi palatini】

→(大口蓋神経および小口蓋神経の総称。)

- 909_23【Sensory root of pterygopalatine ganglion; Ganglionic branches of maxillary nerve to pteygopalatine ganglion翼口蓋神経節の感覚根;上顎神経の神経節枝;翼口蓋神経 Radix sensoria ganglii pterygopalatini; Rami ganglionares nervus maxillaris ad ganglion pterygopalatinum; Nervi pterygopalatini】 Sensory fibers from the maxillary nerve that travel through the ganglion.

→(翼口蓋神経節感覚根は翼口蓋窩の上顎神経の2本の短い知覚枝、翼口蓋神経節を通るがシナプスは作らない。)

- 909_24【Posterior superior alveolar branches; Posterior superior alveolar nerves後上歯槽枝(上歯槽神経の);後上歯槽神経 Rami alveolarium superiorum posteriores; Nervi alveolares superiores posteriores】 Two or three branches that pass through the alveolar foramina to the maxilla. They supply the maxillary sinus, molar teeth, and adjacent buccal gingiva.

→(上歯槽神経の後上歯槽枝は通常2本あり、上顎結節に沿って下り、歯肉および口腔粘膜の後部に分布するほか、歯槽管を通じて上顎洞の外側壁、大臼歯およびその頬側の歯肉へ分布する。)

- 909_25【Middle superior alveolar branch; Middle superior alveolar nerve中上歯槽枝(上歯槽神経の) Ramus nervus alveolarium superiorum medius】 Branch that enters the maxilla through the infra-orbital groove and runs in the lateral wall of the maxillary sinus to the superior dental plexus, from which it supplies the premolar teeth.

→(上歯槽神経の中上歯槽枝は上顎骨の眼窩下溝へ入り、上顎洞側壁中を走り上歯神経叢へいたる。)

- 909_26【Zygomaticotemporal branch of zygomatic nerve; Zygomaticotemporal nerve頬骨側頭枝(頬骨神経の);頬骨側頭神経 Ramus zygomaticotemporalis (Nervus zygomaticus)】 Branch passing through the zygomaticotemporal foramen to the skin of the temple.

→(頬骨神経の頬骨側頭枝は頬骨側頭孔を通って側頭窩に出て付近の皮膚に分布する。)

- 909_27【Skin皮膚 Cutis】 Collective term for the epidermis and dermis.

→(皮膚は身体を保護しておおうもので、非常に異なる2成分、すなわち表層をなす表皮と深層をなす真皮よりなる。重層上皮である表皮を作る個々の上皮細胞は表皮の表面に近づくにつれて形が扁平となる。手掌や足底の皮膚では表皮の厚さが極端に大となっており、機械的刺激への抵抗力を増している。手掌と足底以外の部位では、例えば上腕や前腕の屈側面皮膚に見られるように表皮は薄い。真皮を作るのは密性結合組織であり、そこに血管、リンパ管、神経などが含まれている。真皮の厚さも体部位により異なるが、概して人体前面の真皮は人体後面の真皮よりも薄い。また、女性における真皮は男性における真皮よりも薄い。皮膚の真皮はその下の浅筋膜(皮下組織ともよばれる)を介して深筋膜、あるいは骨に連結する。真皮内では膠原線維がたがいに平行な配列を示すことが多い。外科的に皮膚を切開する場合に、膠原線維の走行に沿うように創を作れば膠原線維損傷が最も少なくすむことから、瘢痕の最も少ない創傷治癒が得られる。もしも膠原線維の走行を横断するような皮膚切開を行えば、多数の膠原線維の損傷を来たし、それに代わる再生線維群の存在のために大きな瘢痕が生じることになる。真皮内の膠原線維の走行の向きは、皮膚の裂隙線(ランゲルの線Langer's lines)の方向と一致するが、これは四肢では縦方向に、また体幹では横方向に走る傾向を示す。皮膚が可動関節を被うところではその一定部位に皮膚のヒダ(またはシワ)形成が見られる。皮膚のヒダあるいは皺の部位では皮膚は薄くなり、かつ真皮と皮下構造物との間での膠原線維性結合の強度が強まっている。皮膚に付属する機関として爪、毛包、皮脂腺、汗腺などをあげることができる。 [臨床]皮膚の裂隙線の方向についての知識は外科医が皮膚切開する場合のガイドとなり、手術後の瘢痕を最小にするために役立つ。特に女性の患者で手術創を通常は衣服で被われないような部分に作る場合に、このことは重要な意味をもつ。セールスマンでさえも場合によって彼の顔に大きな瘢痕が残ることで、彼の仕事を失うかも知れないのである。爪部、毛包、皮脂腺は黄色ブドウ球菌のような病原体が侵入しやすい場所である。爪部の炎症は爪周囲炎paronychiaとよばれ、毛包および皮脂腺の炎症はいわゆる「おできboil」の原因となる。ようcarbuncleというのは、ブドウ球菌感染による浅筋膜の炎症であるが項部にしばしば発生して、通常1個の毛包または毛包の1群の感染の状態から始まるものである。皮脂嚢胞sebaceous cystは皮脂腺導管の開口部が閉鎖されるために起こるが、この状態は頭毛をくしけずるときに生じた頭皮の損傷、あるいは皮脂腺の感染による。したがって皮脂嚢胞は頭皮にしばしばみられる。ショック状態にある患者の皮膚は蒼白で鳥肌状を呈するが、これは交感神経系の過剰な活動により皮膚の細動脈の狭窄ならびに立毛筋の収縮を来しているためである。皮膚の熱傷の際にはその深さが治療法とその予後を決める要素となる。熱傷が皮膚深層にまで達していないときは、傷面はやがて毛包、皮脂腺、汗腺をなす上皮細胞や傷周囲の表皮細胞の増殖により被われて治癒する。しかし汗腺の腺体よりも深い部位までの熱傷のときには傷周囲の表皮細胞からの、おしか上皮の被覆は得られず、治癒は著しく遅くなることともに、線維組織による傷面の収縮がかなりの強さで起こる。深い熱傷を治癒を早め、かつ収縮の起こるのを防ぐためには皮膚移植が必要となる。皮膚移植法は浅層皮膚移植と全層皮膚移植との2種に大別される。前者は表皮の大部分(真皮乳頭尖部をも含めて)を切り取って移植するもので、切り取られた残りの皮膚部位には真皮乳頭周囲の表皮細胞群が毛包細胞、汗腺細胞とともに残留するために、これらが切り取られた皮膚部分の修復にあずかることになる。全層皮膚移植の場合は表皮と真皮全層を移植するために、移植後に新しい血管循環路が早く成立することが移植成功のために必要となる。また、皮膚全層が切り取られた部位には通常さらに他の部位からの浅層皮膚片が移植される。状況によっては全層皮膚移植は有茎切除皮膚片を用いて行われる。すなわち、その際には弁状の全層皮膚がその基部を経由する血流を受けたままの状態で必要部位に植え込まれる。そして、移植された有茎皮膚片への新しい血流が確立したのちに、はじめて茎部切断を行う。)

- 909_28【Zygomatic bone頬骨 Os zygomaticum】 The zygomatic bone is inserted between the temporal bone, frontal bone, and maxilla. It forms a large part of the lateral wall of the orbit and part of the zygomatic arch.

→(頬骨は頬の突出した部分を形成するほぼ菱形の骨で、前頭骨、上顎骨、側頭骨、蝶形骨の4種の骨に囲まれている。体および2突起を有する。体は3面を有する。外側面は前方に軽度突出しており、ほぼ中央に頬骨顔面孔がある。この面より大・小頬骨筋が起こる。眼窩面は体の内側面にあり眼窩の前外側壁をなす軽度陥凹した面で頬骨眼窩孔がある。側頭面は体の表面にあり側頭下の前壁をなす凹面で、頬骨側頭孔にそれぞれひらく。ここには上顎神経の分枝である頬骨神経がとおる。前頭突起は体より上方に向かい前頭骨の頬骨突起および蝶形骨大翼前縁と結合する。側頭突起は体より後方に向かい、側頭骨の頬骨突起と結合して頬骨弓を形成する。前面からみると、頬骨の内側縁は眼窩外側縁および下縁を、外側縁および後下縁は遊離縁をなし、前下縁は上顎骨の頬骨突起結合する。眼窩内における頬骨は蝶形骨大翼眼窩面および上顎骨眼窩面と結合し、後面では既述のように蝶形骨大翼前縁と結合する。前頭突起の後縁が前頭頬骨縫合のやや下方で小さい円形の突起を出すことがあるが、この突起を縁結節という。Zygomaticumはギリシャ語のzygon(軛 yoke, Joch)に由来する形容詞である。したがってこの骨のラテン名には「頬」の意味はない。日本名の頬骨はよい名前であるが、胸骨と同音になるので注意を要する。)