Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

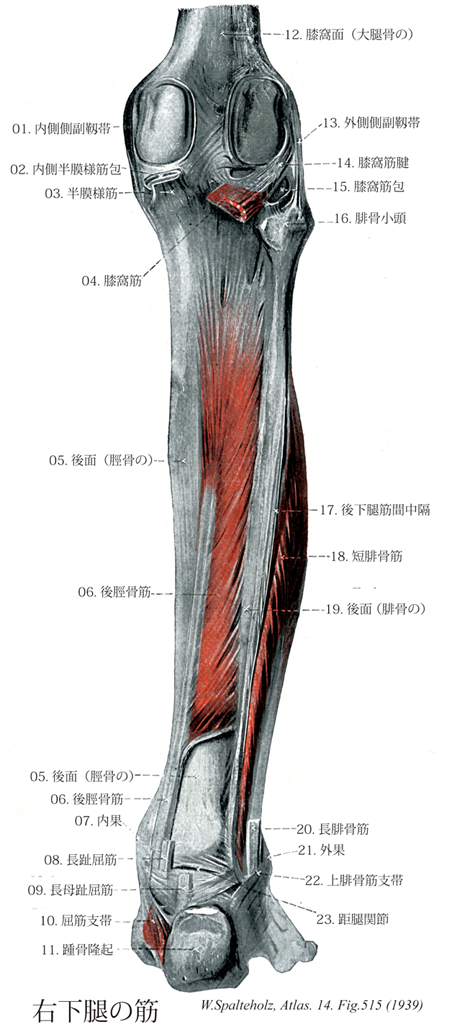

515

- 515_01【Tibial collateral ligament内側側副靱帯;脛側側副靱帯 Ligamentum collaterale tibiale】 Medial collateral ligament that extends from the medial femoral epicondyle to the tibia. It is attached to the joint capsule and the medial meniscus.

→(内側側副靱帯は内側上顆から起こり、脛骨内側顆の内側縁と後縁に着き、また内側半月の周縁に強固につながる。この側副靱帯は強力で幅広いが外側側副靱帯よりも弱く激しくぶつかる競技においてよく断裂する。)

- 515_02【Medial semimembranosus bursa; Tibial semimembranosus bursa内側半膜様筋包;脛側半膜様筋包 Bursae musculi semimembranacei tibialis】

→()

- 515_03【Semimembranosus muscle半膜様筋 Musculus semimembranosus】 o: Ischial tuberosity. i: Medial condyle of tibia and oblique popliteal ligament. It is partly covered by the semitendinosus muscle. Extension at the hip joint; flexion and medial rotation at the knee joint. Tenses the knee joint capsule. I: Tibial nerve.

→(半膜様筋は大腿二頭筋長頭と大腿方形筋の起始の間の坐骨結節から起こる。脛骨内側顆、膝関節包後壁および膝窩筋の筋膜に停止する。半膜様筋は中4分の2のみが筋性である。起始腱は広い腱性の板をなし、停止腱も同じ平板である。3本の腱様の索として終わる。脛骨への索は腹側で迂回し、内側側副靱帯の下の脛骨内側顆に付く。中央の索は筋の方向を受け継ぎ、一部は脛骨近位端後面に、一部は膝窩筋の筋膜に付く。腓骨への索は膝関節包の後壁を補強し、斜膝窩靱帯として大腿骨外側顆に向かって外側へ射創する滑液包が通常同筋の停止腱と脛骨内側顆の間にある。)

- 515_04【Popliteus muscle膝窩筋 Musculus popliteus】 o: Lateral femoral epicondyle. i: Posterior surface of tibia. Medial rotation of the leg with flexed knee joint. I: Tibial nerve.

→(膝窩筋は本来は下腿の深屈筋群に属する。哺乳類以外では同筋は脛骨と腓骨をつなぐ。哺乳類では、人でも、膝窩筋は膝関節と密接に関係しながら発達し、屈曲した下腿が内旋するのを助ける。膝窩筋は膝関節外側側副靱帯下方の、大腿骨外側顆外表面から起こる。その停止はヒラメ筋線より近位の、脛骨後面である。膝窩筋は膝窩の底をなし、腓腹筋頭および血管、神経におおわれている。起始腱は、その上を弓状膝窩靱帯が通り、膝窩筋下陥没の上方にある。この陥没は成人では常に膝関節腔と交通している。半膜様筋の一部は膝窩筋の筋膜へ放散する。この筋は脛骨神経の支配を受ける。この筋の収縮により大腿骨に対する脛骨の内旋が得られる。立位で体重を支えている下肢においては、脛骨に対する大腿骨の外旋をもたらす、といってもより、後者の場合は、体重を支えて伸展している膝関節を屈曲し始める膝窩筋作用であり、これよより緊張した膝関節靱帯がゆるめられる(膝関節の固定解除unlocking)。膝窩筋の一部が外側半月に付着している関係上、この筋の収縮は外側半月を膝関節屈曲初期に後方へ引く役割も果たす。)

- 515_05【Posterior surface of tibia後面(脛骨の) Facies posterior (Tibia)】

→(脛骨の後面はその丈夫には斜めに外上方から内下方に走るヒラメ筋線がある。)

- 515_06【Tibialis posterior muscle後脛骨筋 Musculus tibialis posterior】 o:Tibia, fibula, interosseous membrane, i: Navicular, cuneiform bones I-III, and metatarsals II-IV. Plantar flexion and supination. I: Tibial nerve.

→(後脛骨筋は骨間膜の広い領域から起こる。狭い辺縁部は腓骨と脛骨の近位部に起こり、浅い線維束は浅深の屈筋間にある結合組織から起こる。後脛骨筋の腱は内果上方で長趾屈筋の腱の下を横切り(下腿腱交叉)、その主束は舟状骨粗面につき、その外側束は(しばしば)すべての遠位足根骨と第2~4中足骨底の足底面に付く。内果溝で後脛骨筋の腱は腱鞘に包まれ、内果下方では屈筋支帯におおわれている。深屈筋群へ脛骨神経の筋枝の中で後脛骨筋への枝はほかの枝よりもずっと近位、ヒラメ筋腱弓のレベルで出る。母趾とそのほかの趾への長屈筋群に対する近位の枝は下腿中位1/3へうつるレベルで脛骨神経から分かれる。脛骨神経からの筋枝は普通下腿遠位1/2からも分かれる。後脛骨筋は脛骨神経の支配を受ける。この筋の収縮により距腿関節における足の底屈、距骨下関節および横足根関節による足の内反が得られる。この筋は内層の縦足弓を維持するうえにも重要である。この筋の収縮が足底で数個の骨を互いに引き寄せるうえに役立つことにも注意すべきである。)

- 515_07【Medial malleolus内果;脛骨踝 Malleolus medialis; Malleolus tibiae】

→(脛骨下端の内側部は内果と呼ばれ、生体で皮下によくふれられる。内果のすぐ後方に、これに接して浅い溝が弓状に走るが、これは長趾屈筋の腱が通るところである。)

- 515_08【Flexor digitorum longus muscle長趾屈筋;長指屈筋(足の) Musculus flexor digitorum longus】 o: Tibia, i: Distal phalanges of the second through fifth toes. Plantar flexion, supination, flexion of toes. I: Tibial nerve.

→(長趾屈筋はヒラメ筋線より遠位の脛骨後面およびヒラメ筋腱弓の一部から起こる。その停止腱は基節骨の領域で短趾屈筋の腱を貫通し(第2~5)趾の末節骨に停止する。長趾屈筋の腱は腱鞘に包まれて、内果溝を後脛骨筋腱の背外側に走り、屈筋死体の下を載距突起内側縁に沿って足底に至る。舟状骨粗面のレベルでは長母趾屈筋腱の浅層を通る。この際、長母趾屈筋の健束が長趾屈筋の腱に混じる。この腱交叉位遠では足底方形筋が長趾屈筋の腱に付く。この付加的な屈筋は長趾屈筋停止腱の牽引方向を趾放線の長軸方向と関連させる。同一趾へ向かう長趾屈筋(「貫通筋」と短趾屈筋「被貫通筋」)の停止腱は腱鞘(滑液鞘に包まれる。腱鞘は第1中足骨頭の上方から始まり、末節骨までのびている。これらの滑液鞘は線維鞘に包まれる。線維鞘は手指におけると同じように横走線維と交織する線維(輪状および十字部)からなる。)

- 515_09【Flexor hallucis longus muscle長母趾屈筋;長母指屈筋(足の) Musculus flexor hallucis longus】 o: Fibula, i: Distal phalanx of great toe. Plantar flexion, supination, flexion of great toe. I: Tibial nerve.

→(長母趾屈筋はずっと内側に(おもな腱は第1末節骨底に)停止する。その起始は下腿の外側、つまり腓骨後面の遠位2/3,骨間膜の狭い紐状部分および後筋間中隔である。その腱は長趾屈筋腱の下を横切り(足底腱交叉)、足底で第2および第3(まれに第4)趾末節骨に腱性停止を送る。距骨後面と載距突起下面において長母趾屈筋の腱は溝の中を走る。同筋は腱鞘に包まれる。腱鞘は内果先端のレベルにはじまり、遠位へ伸び、第1中足骨底に至る。停止腱は第1中足骨頭から末節骨に至るまで腱鞘に包まれている。腱鞘は線維性のおおいによって母趾の各分節に付く。)

- 515_10【Flexor retinaculum of foot屈筋支帯[足の];破裂靱帯 Retinaculum musculorum flexorum pedis; Ligamentum laciniatum】 Multilayered band situated over the long flexor tendons passing from the medial malleolus to the calcaneus. Its superficial portion invests the tibial nerve and posterior tibial artery and veins. Its deep portion forms an osteofascial canal with compartments containing the posterior tibial flexor muscles, flexor digitorum longus, and flexor hallucis longus.

→(足の屈筋支帯は下腿筋膜の厚くなったもので、内果の下部から扇状に広がって、前部は舟状骨に後部は踵骨につき中間部は足底腱膜に移行する。屈筋支帯は後脛骨筋と長趾屈筋の腱を被い、またその間の隔壁を骨に送ったのち、載距突起についてさらに長母指屈筋腱溝を被う深葉と、脛骨神経および後脛骨動静脈を被う浅葉とに分かれる。)

- 515_11【Calcaneal tuberosity踵骨隆起 Tuber calcanei】 Tuberosity on the posterior aspect of the calcaneus.

→(踵骨の後半部は大きな骨塊となって後方に飛び出している。この部分は踵骨隆起と呼ばれ、いわゆるかかとの主要部を成している。その後面には表面にギザギザした稜線が横に走っているが、ここはアキレス腱がつく場所である。)

- 515_12【Popliteal surface of femur膝窩面;膝窩平面(大腿骨の) Facies poplitea femoris; Planum politeum】 Triangular area on the posterior aspect of the femur between the divergent lips of the linea aspera and the intercondylar line.

→(外側唇(外側顆上線)と内側唇(内側顆上線)の二またの間にはさまれた部分は長三角形の平坦な平面を示すので膝窩面と呼ばれる。)

- 515_13【Fibular collateral ligament of knee joint外側側副靱帯;腓側側副靱帯(膝関節の) Ligamentum collaterale fibulare】 Lateral collateral ligament that extends from the lateral femoral epicondyle to the head of the fibula. It lacks secure attachment to the joint capsule and meniscus.

→(外側側副靱帯は外側上顆より起こる円柱形の線維束で、下端は腓骨頭に着くため、下部は関節包から離れている。(この間隙を膝窩筋腱、大腿二頭筋腱の一部が通る)。)

- 515_14【Popliteus tendon膝窩筋腱 Tendo musculus popliteus】

→()

- 515_15【Bursa of popliteus muscle膝窩筋包;膝窩筋嚢 Bursa musculus poplitei】

→(")

- 515_16【Head of fibula腓骨頭;腓骨小頭 Caput fibulae; Capitulum fibulae】 Proximal end of the fibula.

→(腓骨の上端の膨らみは腓骨頭と呼ばる。腓骨頭の前面から長趾伸筋、長腓骨筋、後面からヒラメ筋の一部が起こり、外側面に大腿二頭筋が付着く。)

- 515_17【Posterior intermuscular septum of leg後下腿筋間中隔 Septum intermusculare cruris posterius】 Connective-tissue septum between the peroneus and flexor compartments.

→(下腿筋膜は腓骨筋群の前と後すなわち伸筋群および屈筋群との間に入って、それぞれ腓骨の前縁と後縁につつき、前、後下腿筋間中隔となる。)

- 515_18【Fibularis brevis muscle; Peroneus brevis muscle短腓骨筋 Musculus fibularis brevis; Musculus peroneus brevis】 o: Distal two-thirds of fibula, i: Tuberosity of fifth metatarsal bone. Pronation and plantar flexion. I: Superior fibular nerve.

→(短腓骨筋は腓骨遠位1/2と両方の筋間中隔から起こり、長腓骨筋とともに外果のうしろを通って第5中足骨粗面に付着する。長深伸筋群の系統発生上の名残は下等哺乳類によく発達しており、弱い停止腱が第5趾の足背筋膜へ伸びている。)

- 515_19【Posterior surface of fibula後面(腓骨の) Facies posterior fibulae】 Posterior aspect of the shaft between the posterior and interosseous borders.

→(腓骨の後面は骨間膜の後にある下腿屈筋の深層の筋が起こるところを指す。骨間膜と内側稜にはさまれた上内方の小部は、後脛骨筋の起こるところで、内側に向くが、ここも後面の一部である。後方を向く縦に長い面からはヒラメ筋と長母指屈筋が起こる。)

- 515_20【Fibularis longus muscle; Peroneus longus muscle長腓骨筋 Musculus fibularis longus; Musculus peroneus longus】 o: Fibula and deep fascia of leg. i: Passes obliquely under the sole of the foot to insert on the medial cuneiform and first metatarsal. Pronation and plantar flexion. I: Superior fibular nerve.

→(長腓骨筋は羽状筋で、腓骨筋を容れる部を形成する壁(腓骨、筋間中隔、下腿筋膜)の近位部から起こり、第1中足骨粗面及び第2楔状骨に停止する。その腱は短腓骨筋のの筋膜と腱の上を遠位に走る。外果の後ろで長および短の腓骨筋は総腱鞘に包まれる。総腱鞘は上腓骨筋支帯によって外果に固定される。踵骨外側面で腱鞘は分かれ、短腓骨筋の腱は腓骨筋滑車の上を第5中足骨へと走る。また、長腓骨筋の腱は腓骨筋滑車のうしろを通って足の外側縁にある方向転換点へ進む。両腱は下腓骨筋支帯でしっかりと支持されている。長腓骨筋の腱は線維軟骨でおおわれた立方骨粗面上を滑走し、腱鞘に包まれて、長足底靱帯でおおわれた溝の中を通って足底を横切り、第1(2)中足骨と第二楔状骨へいたる。)

- 515_21【Lateral malleolus外果;外踝;腓骨踝 Malleolus lateralis; Malleolus fibulae】

→(腓骨の下端は肥厚して下方に突出し、特にその外側面を外果とよぶ。外果の先端が下方というよりは後下方を向いている。臨床的には、腓骨の骨折はしばしば見られ、スキー人口の増加とともに外果の骨折が激増している。これはスキーで転んで足首のところで足が強く内反されると、外果窩についている強い靱帯が引っ張られて、外果の先端から約1cm上方の所で外果が簡単に折れてしまう。)

- 515_22【Superior fibular retinaculum; Superior peroneal retinaculum上腓骨筋支帯;近位腓骨筋支帯 Retinaculum musculorum fibularium superius; Retinaculum musculorum peroneorum superius; Retinaculum musculorum fibularium proximale】 Upper retinaculum for the peroneus muscles that passes from the lateral malleolus to the calcaneus.

→(上腓骨筋支帯は腓骨筋群を上方で保持する靱帯で、外果から起こって後下に向かい、脛骨隆起上部と深下腿筋膜に至る。)

- 515_23【Ankle joint距腿関節 Articulatio talocruralis】 Talocrural joint formed by the talus, tibia, and fibula.

→(距腿関節は脛骨下端の下関節面と内果関節面、および腓骨の外果関節面とが関節窩となり、これに距骨滑車が関節頭として適合する。その運動は足の屈伸のみを行う蝶番関節と考えられるが、底屈の方が背屈よりも大きく、両者を合計した角度は約90°である。関節頭も関節窩も前方が幅広く後方にせまい。底屈したときは多少の足の内旋外施ができる。付属する靱帯に次のものがある。(1)内側(三角)靱帯:強い三角形の靱帯で、この関節の内側における側副靱帯としてはたらく。内果の先端より出て次の各部に放散する。前方の線維は舟状骨へ(脛舟部)、中央のものはほぼ垂直に下行して距骨の載距突起へ(脛踵部)、後方のものは距骨の後面へ(後脛距部)、以上の3部が浅層の靱帯で、このほか深層の靱帯は距骨頚の内側面へ(2)前距腓靱帯:腓骨の外果前端より距骨へ。(3)後距腓靱帯:ほぼ水平に構想して距骨後面へ。(4)踵腓靱帯:踵骨の外側面へ。以上(2)、(3)(4)の靱帯があわせて距腿関節の外側面における側副靱帯として働く。)