Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

978

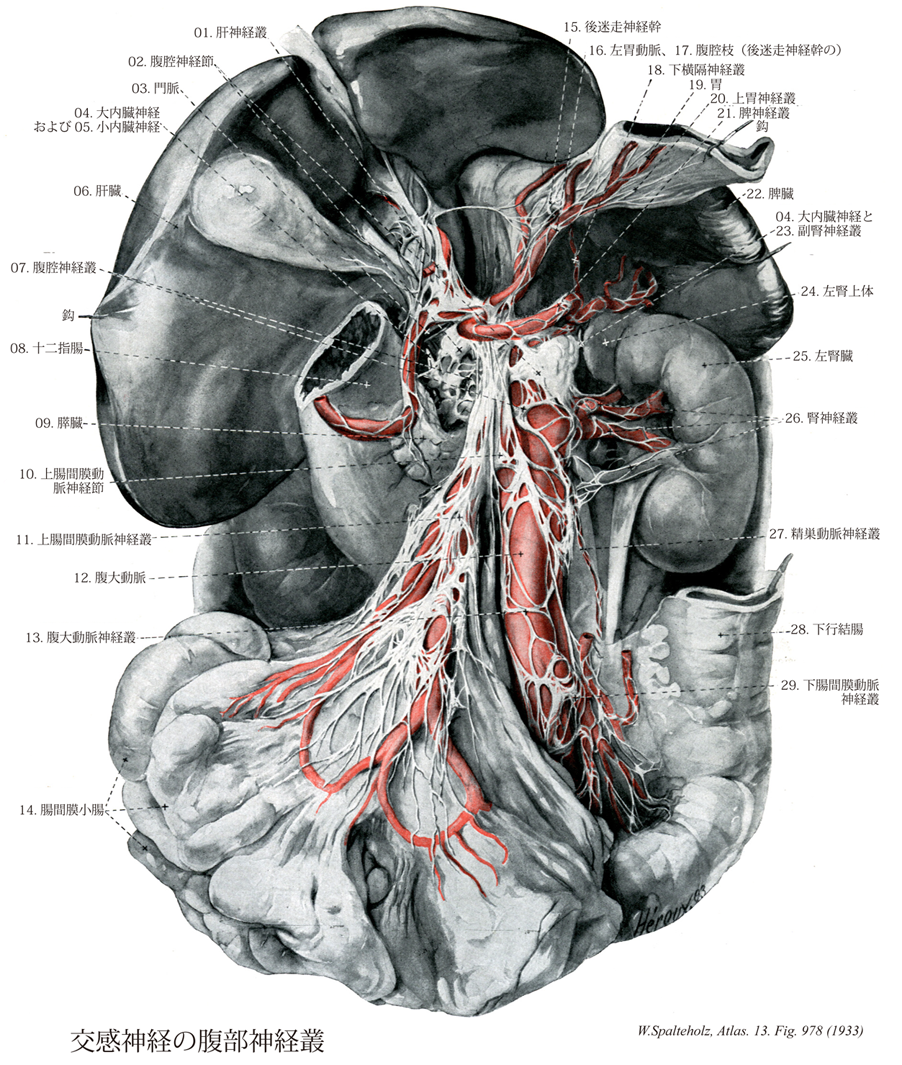

- 978_00【Abdominal part of peripheral autonomic plexuses and ganglia腹部(内臓神経叢と内臓神経節の);腹部(末梢自律神経叢と末梢自律神経節の) Pars abdominalis plexus visceralis et ganglii visceralis】

→()

- 978_01【Hepatic plexus; Hepatic nerve plexus肝神経叢 Plexus nervosus hepaticus; Plexus hepaticus】 Continuation of the celiac plexus to the liver that contains fibers from the vagus and phrenic nerves.

→(肝神経叢は迷走神経および横隔神経よりの線維を有し、肝へいたる腹腔神経叢のつづきで肝内の肝動脈とその枝の上にある、対をなさない自律神経叢。)

- 978_02【Coeliac ganglia; Celiac ganglia; Celiac ganglion腹腔神経節 Ganglia coeliaca】 Collection of ganglion cells that communicates with the celiac plexus and lies on the right and left of the aorta adjacent to the celiac trunk.

→(腹腔神経叢とともにある神経節細胞。大動脈の左右、腹腔動脈の近くにある。 (Feneis))

- 978_03【Hepatic portal vein; Portal vein門脈;門静脈;肝門脈 Vena portae hepatis】 It conveys blood from the alimentary system to the liver. It forms important anastomoses with the esophageal veins, rectal venous plexus, and superficial veins of the abdominal skin.

→(門脈は胃腸、膵臓、脾臓の血液を肝臓に送る静脈で、肝門を通るのでその名がある。門脈の本幹は膵頭の後面で上腸間膜静脈と脾静脈の合流によってはじまり、6~8cmの長さ、1cmほどの太さの静脈として右上方へ走り、門脈の下で右枝と左枝に分かれ、肝臓の右葉と左葉に分布する。右枝はさらに前枝と後枝に分かれ、右葉の前部と後部に分布する。左枝は横走部と臍部に分けられ、前者は横走して左葉にはいる一方、尾状葉枝を出して尾状葉や方形葉に分布する。臍部は中央の部分で、後方に向かって静脈管索へ細い外側枝を送り、また前方へは肝円索(臍静脈の名ごり)の中へ内側枝を送っている。肝臓の中へはいった門脈の枝は、グリソン鞘(Glisson's sheath)とよばれる結合組織をまとい、固有肝動脈の枝と伴行しながら、分枝をくりかえし、小葉間静脈となる。ここから肝小葉内の洞様毛細血管に注ぎ、さらに中心静脈、小葉下静脈をへて、門静脈にはいり、下大静脈から心臓へと血流は流れることになる。門脈の特徴は、胃腸膵脾の各臓器の毛細血管から発し、肝臓の中でもう一度毛細血管になることである。つまり、二つの毛細血管床の間を連絡することである。門脈の働きは、第一胃腸から吸収された物質を肝臓に送り、余分の栄養の貯蔵や、有害な物質の解毒などを行わせること、第二に胃腸膵内分泌系のホルモンを肝臓に送り(インスリン、グルカゴン、セクレチンをはじめ、直接に肝臓に作用するものもある)、さらに全身にめぐらせることである。なお脾臓において赤血球の分解の際、ヘモグロビンから生じたビリルビンは、門脈によって肝臓に送られ、肝細胞の力で腸へ排出される。門脈の根は次の通りである。胆嚢静脈、臍傍静脈、左胃静脈、右胃静脈、幽門前静脈(この三者が胃冠状静脈をつくる)、短胃静脈、左胃大網静脈、右胃大網静脈、脾静脈、膵静脈、膵十二指腸静脈、上腸間膜静脈、下腸間膜静脈、中結腸静脈、左結腸静脈、右結腸静脈、回結腸静脈、虫垂静脈、空回腸静脈、S状結腸静脈、上直腸静脈。門脈の根は次の3カ所で体循環の静脈と連絡している。①胃の噴門部の静脈網は食道下部のそれと連絡し、食道静脈を経て奇静脈に通じる。②直腸の静脈網は中および下直腸静脈をへて内腸骨静脈に通じる。③臍傍静脈は肝円索に沿って、へそから門脈左枝に至る2,3本の細い静脈であるが、へそ周辺で上、下および浅腹壁静脈と連絡があり、内胸静脈や大腿静脈に通じている。肝臓の病変などで門脈血の通りが悪くなる(門脈圧昂進)と、門脈血ははけ口をこれら三つの連絡に求めて、少しでも体循環へもどろどろとするので、ふだんは目立たないこれらの静脈の吻合が、大きく膨隆してくる。 歴史的には肝門から肝臓に入る静脈をさすが、現在の定義では「毛細血管と毛細血管の間にはさまれる静脈」をいう。ふつう、血液は動脈→毛細血管→静脈の順に流れるが、この後に再び毛細血管を通るような血管系を門脈系という。[→門脈系について 参照] (199)ふつう消化管などからの血液を肝臓に送る静脈(肝門脈)をさす。脾静脈と上腸間膜の静脈の合流によって形成され、肝臓に注ぐ血液の80%を占める。なお、定義からいうと下垂体にも門脈がある。[→血管の構造としくみ 参照] 脾静脈・上腸間膜静脈が膵臓のうしろで合してできる静脈。下腸間膜静脈は脾静脈にそそぐことが多く、ふつうは脾静脈と上腸間膜静脈の合流部より肝臓側を門脈あるいは門脈幹portal trunkという。門脈は、小綱lesser omentum内を肝動脈や総胆管とともに走り、肝門付近で右枝と左枝に分かれ、肝臓内に入る。(イラスト解剖学))

- 978_04【Greater splanchnic nerve大内臓神経 Nervus splanchnicus major】 Nerve running from the fifth through ninth (tenth) ganglia of the sympathetic trunk to the celiac ganglia. It contains preganglionic and postganglionic fibers and conveys pain perception from upper abdominal organs.

→(上腹部の内臓を支配する交感神経の枝。第5~9胸神経節からの線維で構成され、腹腔神経節を介して胃・肝臓などに分布する。[→腹部の神経 参照](イラスト解剖学))

- 978_05【Lesser splanchnic nerve小内臓神経 Nervus splanchnicus minor】 Nerve arising from the ninth, tenth, and eleventh ganglia of the sympathetic trunk that behaves similarly to the greater splanchnic nerve.

→(小内臓神経は第10~11胸部交感神経幹神経節から起こり、横隔膜を貫いた後、腹腔神経叢の下端部付近の腹腔神経節部分に含まれる節後ニューロンにシナプスを介して接続する。)

- 978_06【Liver肝臓 Hepar】 Organ located in the upper right side of the abdomen in the hypochondrium. Its inferior border runs from the upper left to the lower right through the epigastric region. In healthy subjects its border does not reach below the costal margin. It moves with respiration and is thus palpable.

→(肝臓は身体内の最大の腺であり多様な機能を営むが、それを①胆汁の生産と分泌(腸管内へ)を行う、②炭水化物、脂肪、蛋白の代謝活動、③胃腸管から血液中に進入した最近や異物を細くする、とう3点に要約することができる。(1)位置と形状:肝臓は右上腹部ある巨大な消化腺で、重さは男で1,400g、女で1,200gほどある。色は暗赤褐色で、これは充満する血液によるものである。肝臓の表面が平滑で光沢に富むのは腹膜(の臓側葉)におおわれているからである。肝臓の上面は横隔膜の下面に接して丸く膨らみ、横隔面と呼ばれる。横隔膜上の心臓に対応して、浅い心圧痕をみる。からだの正中にほぼ相当して、横隔面を大きい右半と小さい左半に二分する肝鎌状間膜が走る。これは肝臓の表面を被う腹膜が左右から翻転しながら寄り合い、その間に線維性の結合組織をいれるもので、肝臓を横隔膜から吊り下げる役をしている。このようにして横隔膜と肝臓は平滑な腹膜で自由に滑り動くようになっているが、後部のせまい領域では、両者が線維性結合組織によって密着して活動性に欠ける。肝臓表面のこの領域を無漿膜野(裸の領域Area nuda--腹膜に包まれていない--の意)という。無漿膜野は前方へ細く張り出して肝鎌状間膜につづき、左右へ細く伸びて左三角間膜と右三角間膜になる。左三角間膜の端は、肝臓の左上端を横隔膜につなぐ索をなして線維付属(Appendix fibrosa hepatis)とよばれる。肝臓の上面と下面の境界は前方でうすくするどい縁をなし、下縁(または前縁)とよばれる。上腹部を斜め右下方へ走る一線をなし、触診することができる。これと右肋骨弓の交点に胆嚢の底が腹壁直下に頭を出している。下縁の正中部には肝円索切痕とよぶ切れこみがあって、肝鎌状間膜をはさんでいる。肝臓の下面は上腹部の内臓に面するので、臓側面とよばれる。ここには矢状方向に走る2条のくぼみと、それを横に結ぶくぼみがHの字をなしている。Hの左縦線は前方の半分が肝円索をいえる肝円索裂、後方の半分が静脈管索をいれる静脈管索裂である。Hの右の縦線には前方に、胆嚢の上面をおさめる胆嚢窩があり、後方に大静脈をおさめる大静脈溝がある。H字の横線に当たる溝は肝門で、門脈、固有肝動脈、肝管のほか多数のリンパ管と若干の神経が通っている。肝鎌状間膜、肝円索裂、静脈管索裂によって、肝臓は大きい右葉と小さい左葉に分けられる。肝臓の臓側面では、右葉(広義)が胆嚢窩、大静脈溝、肝門によって狭義の右葉、中央前方の方形葉、中央後方の尾状葉に分けられる。尾状葉は全科法へ乳頭突起を出し、前右方へ、肝門の後縁に沿って尾状突起を出す。乳頭突起に対峙して左葉から小綱隆起が張り出し、両者の間に小綱をはさむ。(2)肝臓の構築:肝臓の表面は大部分腹膜をかぶり、その下に線維性の結合組織がある。この結合組織は大血管とともに肝臓内に侵入し、血管周囲線維鞘をつくる。ギリソン鞘(Glisson's sheath)ともよばれる。肝臓の実質は径1mm前後の短六(ないし五)角柱の肝小葉を構造単位として成り立っているが、肝門からはいる肝固有動脈と門脈の枝はグリソン鞘を伴って、この肝小葉の稜線(三つの肝小葉の合するところ)に沿って走るこの動静脈を小葉間動・静脈とよぶ。肝小葉の角柱の中心を貫いて中心静脈という太い毛細血管が走り、その周囲に肝細胞の板が放射状に配列する。肝細胞板(hepatic cell plates)は分岐し、吻合し、あなをもち、すきまに洞様毛細血管(sinusoidal capillaries)をいれている。小葉間動静脈の枝は小葉の洞様毛細血管に注ぎ、中心静脈から、小葉下静脈(Vena sublobularis)とよばれる小静脈を経て下大静脈へと流れていく。肝細胞板の中に、肝細胞のあいだを縫って走る細管系が毛細胆管(bile capillary)であって、肝細胞の産生する胆汁を運ぶものである。毛細胆管は肝小葉のへりで小葉間胆管とよばれる小導管に注ぎ、グリソン鞘の中を合流しつつ肝門へ向かう。(3)肝臓と血管:肝臓は門脈の番人というべき器官である。すなわち消化管から送られてくる血液中に余分の糖分があればグリコゲンとして貯え、有害物質があれば分解、解毒する。脾臓から送られる破壊血液のヘモグロビンをビリルビンに変えて胆汁中に排泄する。門間区によって運ばれてくる膵臓のホルモンは、肝細胞でのグリコゲンの産生とブドウ糖への分解を調節する。しかし、門脈血は酸素に乏しい静脈血であるから、肝臓は動脈血を固有動脈にあおがねばならない。胎生期においては、臍から前腹壁を上行して肝臓の下面に達する臍静脈(Vena umbilicalis)が、肝門で門脈と合して、そのまま肝臓の下面を後方へ走り、下大静脈に注ぐ。細静脈と下大静脈のこの短絡路を静脈管またはアランチウス(Arantius)の管と称する。生後、胎生期の循環路は閉鎖し、結合組織索として残る。臍静脈の遺残が肝円索、静脈管の遺残が静脈管索である。 (解剖学事典 朝倉書店より引用) 肝臓の生理 肝臓は重要な機能を営む器官であり、肝臓を楔状すると12時間前後で低血糖で死亡するといわれている(動物実験では70%の肝切除でも数週で機能が正常になるといわれている)。)

- 978_07【Coeliac plexus; Celiac plexus腹腔神経叢 Plexus nervosus coeliacus】 Nerve plexus around the celiac trunk that communicates with the adjacent plexuses. It receives fibers from the two splanchnic nerves and the vagus nerve.

→(腹腔動脈周囲の自律神経叢。左右の腹腔神経節celiac ggl.(太陽神経節solar ggl.)とこれを結ぶ神経網からなる。大・小内臓神経(交感神経)や迷走神経(副交感神経)の線維を受け、胃・肝・膵・脾・腎臓などに線維を送る。膵癌などで激痛がある場合、交感神経に含まれる感覚線維を遮断する目的で腹腔神経叢ブロックを行うことがある。(イラスト解剖学))

- 978_08【Duodenum十二指腸 Duodenum; Intestinum duodenum】 The ca. 25-30 cm long segment of the small intestine between the pylorus and duodenojejunal flexure.

→(十二指腸は胃の幽門から十二指腸空腸曲まで約25cmの腸管。十二指腸Duodenumは12で、intestinum duodenum digitorumの意味。長さが指を12本横にならべた幅に等しいことによる。第1腰椎の椎体右縁の前方ではじまり、C字状に屈曲して膵臓の頭を取り囲む。腸間膜を欠き、後腹膜臓器の一つであり、胆管、膵管が開口するなど他の小腸とは異なる。十二指腸には4部が区別される。上部は幽門につづく5cmの長さの部で、上背外側へはしる。最初の2.5cmは可動性。上縁には小綱が付着する。上十二指腸曲において、ほぼ下方へ屈曲し、下行部(約8cm)へ移行する。その半ばで後内側壁に一条の十二指腸ヒダがり、その下端に大十二指腸乳頭が隆起し、ここに総胆管と膵管が共通に開口する。その上方2~3cmの部に小十二指腸乳頭があることが多く、副膵管の開口をみる。下行部は下十二指腸曲で左方へ屈曲し、水平部(下部、約8cm)へ移行し、第3腰椎体左縁に達し、左上方へ屈曲し、上行部へつづく。この部は約5cm走行したのち、第2腰椎の左方で急に前方に曲がり空腸へ移行する。この部を十二指腸空腸曲という。この曲がりは、横隔膜直下の後大動脈壁から下降する十二指腸提筋で固定されている。十二指腸の前半、ほぼ大小十二指腸乳頭までには、よく発達した十二指腸腺がある。複合管状胞状腺で、分泌物は粘液性でアルカリ性を示すことから胃酸から粘膜を保護するのではないかといわれる。)

- 978_09pl. pancreata【Pancreas膵臓 Pancreas】 Organ measuring 13-15 cm in length, lying partly in the duodenal loop and partly behind the omental bursa at the level of L1-L2.

→(膵臓は上腹部および左下肋部で、第1および第2腰椎の高さに位置する。成人では長さ14~18cm、重さ65~100gの細長い三角稜柱形をなし、十二指腸のC字形弯曲部に囲まれた頭部、頭部を貫いて総胆管と膵管が走るので、臨床医学的に重要である。腺は外分泌部から腸に注がれる膵液、内分泌部からインスリンとグルカゴンを分泌する。頭部の下方左側より上腸間膜動静脈の後方へ伸びる鈎状突起、左方へ徐々に細くなりながら下大静脈および腹大動脈の上をおおい脾臓の方へ伸びる体部、膵臓と接する尾部に区別される。Pancreasのpanは全、creasは肉を意味するギリシャ語。全体が肉様である意。この臓器は漢方医学で知られていなかったので、蘭学導入後、肉を萃(あつ)めるの意から膵の字が作られた。宇田川玄真が医範提綱(1805)ではじめてこの国字を公表。 膵臓は膵液を分泌する外分泌腺であると同時に、ホルモンを産生する内分泌器官としても働く(ランゲルハンス島)。膵液には食物の三大要素(タンパク質・デンプン・脂肪)を分解する酵素が含まれており、膵臓のホルモン(インスリン・グルカゴン)には糖代謝を調節する作用がある。 膵臓を分泌する松果腺。長さ約15cmの細長い臓器で、第1~2腰椎の高さで後腹壁に接して位置し、前面のみ腹膜におおわれる(腹膜後器官retroperitoneal organs)。十二指腸に囲まれる膵頭、第2腰椎の前面に位置する錐体、脾臓に接する膵尾に区分される。なお、消化腺(外分泌腺)の機能のほか、膵臓には内分泌部(ランゲルハンス島)もある。動脈分布:上膵十二指腸動脈(腹腔動脈の末梢枝)・下膵十二指腸動脈(←上腸間膜動脈)。(イラスト解剖学))

- 978_10【Superior mesenteric ganglion上腸間膜動脈神経節 Ganglion mesentericum superius】 Group of ganglion cells on the right and left of the aorta adjacent to the superior mesenteric artery and its branches. It is often fused with the adjacent ganglia.

→(上腸間膜動脈とその枝の近くでは大動脈の左右にある神経節。しばしば周囲の神経節と癒合する。 (Feneis))

- 978_11【Superior mesenteric plexus; Superior mesenteric nerve plexus上腸間膜動脈神経叢 Plexus nervosus mesentericus superior】 Nerve plexus accompanying the superior mesenteric artery and its branches. It contains sympathetic fibers from the celiac plexus and parasympathetic fibers from the vagus nerve.

→(上腸間膜動脈神経叢は腹大動脈神経叢の一部で、腸に神経を送り、迷走神経とともに漿膜下、筋層間、および粘膜下神経叢を形成する自律神経叢。この動脈周囲の神経叢は非常に厚いため、超音波検査や他の画像検査で特徴的な血管周囲の「エリマキ」様の像を示し、上腸間膜動脈を静脈と区別することができる。)

- 978_12【Abdominal aorta腹大動脈;大動脈腹部 Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis】 Segment of the aorta extending from the aortic hiatus of the diaphragm to its bifurcation at the fourth lumbar vertebral body.

→(腹大動脈は下行大動脈の腹腔内にある部分で、胸大動脈のつづきとして横隔膜大動脈裂孔にはじまり、脊柱前面を下行したあと、第4腰椎の高さで左右の総腸骨動脈を分岐して、細い正中仙骨動脈に移行する。胸大動脈とは反対に臓側枝が豊富でかつ協力である。)

- 978_13【Abdominal aortic nerve plexus; Abdominal aortic plexus腹大動脈神経叢 Plexus nervosus aorticus abdominalis; Plexus aorticus abdominalis】 Nerve plexus lying anterior to and on both sides of the aorta. It extends from the celiac plexus to the aortic bifurcation, receiving fibers from both superior lumbar ganglia, and continues caudally as the superior hypogastric plexus.

→(腹大動脈神経叢は腹大動脈を囲む自律神経叢で、上方は胸大動脈神経叢と直接連結し、下方は腹大動脈部分岐部で上下腹神経叢につながる。)

- 978_14【Mesenteric small intestine腸間膜小腸 Intestinum tenue mesenteriale】

→(腸間膜小腸はさらに空腸と回腸とに分けられる。)

- 978_14a【Small intestine小腸 Intestinum tenue】 The small intestine consists of the duodenum, jejunum, and ileum.

→(小腸は胃の幽門から始まり、回盲口によって盲腸に開くまでの細長い管。十二指腸、空腸、回腸からなる。その長さは成人の死体では、全長約7mであるが、小腸の長さは平滑筋層の張力に依存しているために、死後伸びる。生体では平均5mといわれている。食物の消化吸収の主な場所であり、その属腺として肝臓と膵臓がある。小腸は腸間膜を欠く十二指腸と腸間膜小腸が区別され、後者は空腸(はじめの2/5)と回腸(あとの3/5)に分けられる。吸収上皮は内腔への大小の突起を突出させ、表面積は約20m2にも達する。最大の突起は粘膜下組織までを含む輪走する輪状ヒダで、十二指腸で最も発達している。これより一段小さい突起は高さ約1mmの腸絨毛上皮と粘膜固有層とからなり小腸内面をおおう。十二指腸では養状を呈し、空腸、回腸では円柱状である。絨毛の粘膜固有層へは1~2本の動脈が侵入し、先端部で上皮直下の密な毛細血管網に移行したのち1本の小静脈へ注ぐ。絨毛の内輪には太いリンパ管があり脂質の吸収にあずかる。粘膜固有層にはリンパ球、形質細胞、大食細胞などが多数みられる。ことにリンパ球は集族増殖して孤立リンパ小節やそれらが集合して集合リンパ小節をつくる。後者は回腸に多い。発達したリンパ小節は粘膜筋板をおおって粘膜下組織へも侵入する。)

- 978_15【Posterior vagal trunk後迷走神経幹;後幹 Truncus vagalis posterior; Truncus dorsalis】 Larger, posterior nerve plexus arising from the esophageal plexus and formed by the two vagus nerves.

→(食道神経叢より起こる前面の小さい神経叢。両迷走神経からの線維を含む。 (Feneis))

- 978_16【Left gastric artery左胃動脈 Arteria gastrica sinistra】 It ascends in the left gastropancreatic fold to supply the cardia, then passes along the lesser curvature to the pylorus, distributing branches to the anterior and posterior walls of stomach. It anastomoses with the right gastric artery.

→(左胃動脈は腹腔動脈より起こり、食道の腹腔部、胃の小弯側の噴門、およびしばしば出現する左肝枝によって肝臓の左葉に分布する。食道枝、右胃動脈と吻合する。)

- 978_17【Coeliac branches of posterior vagal trunk; Celiac branches of posterior vagal trunk腹腔枝(後迷走神経幹の) Rami coeliaci vagalis posterioris】 Branches to the celiac plexus.

→(発育のよい後迷走神経幹の枝の約2/3をしめるもので腹腔神経叢(交感神経性)に入り、これを介して動脈に伴い胃以外の腹腔内臓に分布する。)

- 978_18【Inferior phrenic plexus; Inferior phrenic nerve plexus下横隔神経叢;横隔神経叢;下横隔動脈神経叢 Plexus phrenicus inferior; Plexus phrenicus】

→()

- 978_19【Stomach胃 Gaster; Ventriculus】 Organ extending from the end of the esophagus to the pylorus.

→(胃は食道と十二指腸の間にある不規則な洋梨状の消化管。胃液を分泌し食物を糜汁とする。容量は日本人の胃の平均は♂1407.5ml、♀1270.5ml。形状は死体ではウシの角状の嚢であることが多いが、生体では内容の充満度、体位、機能状態によって著しく変化する。位置は上端は左第5肋間、下端は内容の空虚なとき臍より三横指上方。胃の大部分は左下肋部と上胃部に位置する。部域は①噴門十二指腸が胃に連続する部。その内腔は狭く噴門口をなす。その①は、正中線よりわずか左側で、第7肋軟骨が胸骨に付着する高さにある。前腹壁より約10cm深部で、切歯から食道を経て40cmで達する。②幽門(幽門口)胃と十二指腸の境界。壁内に輪状に走行する幽門括約筋が発達しているため壁は輪状の高まりとなって幽門孔をとり囲む。その位置は、第1腰椎の下端の高さ正中線の約1.5cm右方である。③幽門部胃体と幽門部の間に介在する比較的細い部。その胃体側を幽門洞、幽門へつづく管状部を幽門管とよんでいる。④胃体噴門と幽門部との間で胃のもっと広い部域。胃体管は胃の小弯に沿って生じるとされる十二指腸への通路。胃体の上端部で行き詰まりの嚢状の部分を胃底といい横隔膜の直下に位置する。胃底が噴門へつづく面と食道下端は鋭角状の噴門切痕をつくる。このほか胃の前壁と後壁を区別しこの量壁が上縁と下縁で互いに移行する弓状の縁をそれぞれに小弯と大弯といい、小綱と大網の付着線をなしている。胃体と幽門部の境目の小弯は内方へ深く落ち込み角切痕(胃角)をつくる。胃壁の構造は外表は腹膜の一部である漿膜でおおわれ小綱および大網表層へ移行している。平滑筋からなる筋層は外層が縦走筋(外縦筋)、中層は最もよく発達し、輪走筋(中輪筋)、食道の内層筋から発して胃体を斜走するが、胃底では輪走する。幽門部では中輪筋がとくに発達し幽門括約筋となるが、内斜筋は欠いている。胃の内面は胃の粘膜でおおわれ、収縮時には多数の縦走するヒダ(胃粘膜ヒダ)がみられる。粘膜の表面には小さい陥凹が多数みられ(胃小窩)、その底部に固有胃腺が数個ずつ開口する。胃粘膜は浅い溝によって直径約2~3mmの多角形に区画されている。これを胃小区という。固有胃腺を構成する細胞は主細胞、傍細胞、副細胞がある。幽門腺は幽門部にある分枝単一管状胞状腺である。)

- 978_20【Superior gastric plexus; Superior gastric nerve plexus上胃神経叢 Plexus gastricus superior; Plexus nervosus gastricus superior】

→()

- 978_20a【Gastric plexuses; Gastric nerve plexus胃神経叢 Plexus nervosus gastrici】 Autonomic nerve plexuses supplying the stomach. The anterior and posterior portions are formed by the vagus nerve; the left portion forms the continuation of the celiac plexus along the left gastric artery.

→(胃神経叢は腹腔神経叢から生じ、胃の大弯・小弯に沿った神経叢。下・上神経叢としても知られる。)

- 978_21【Splenic plexus; Splenic nerve plexus脾神経叢 Plexus nervosus splenicus; Plexus nervosus lienalis】 Plexus formed by branches from the celiac plexus along the splenic artery to the spleen.

→(脾神経叢は脾動脈に沿った自律神経叢。)

- 978_22【Spleen脾臓 Splen; Lien】 Lymphoreticular organ assisting the circulatory system. It has mainly filtering and immune functions.

→(脾臓は左上腹部にあるやや扁平な手挙大の器官である。長さ約10cm・幅約7cm、厚さ約3cm・重さ約80~150gである。血管の出入りする脾門を除き表面を鞘膜(腹膜)がおおい、その下に結合組織性の被膜が存在する。被膜の結合組織のつづきは脾柱となって柱状に脾臓実質の中へ入り込んでいる。脾柱と脾柱の間は細網線維が網をつくっており、いわゆる細網組織となっている。この網眼を脾髄とよばれる組織が満たしている。すなわち被膜、脾柱、細網線維網が脾臓の骨組みである。脾臓の実質は白[色]脾髄と赤[色]脾髄に分けられる。前者は脾(リンパ)小節(マルピギー小体ともいう)、後者はそれ以外の組織である。脾リンパ小節は径約1mmで脾臓の中に散在しているが、その構造は一般のリンパ小節と変わらない。中心には胚中心がみられる。赤脾髄の構造を理解するために脾臓に入った血管の運命をたぐってみよう。脾門から入った脾動脈は脾柱に入り脾柱動脈となり、ついで脾髄に入り脾リンパ小節を偏心性に貫く。この部位を中心動脈とよぶ。一部の枝は脾リンパ小節の中で毛細血管をつくるが、主流はリンパ小節を出るとまもなく筆の先のように枝分かれをして、筆毛動脈となる。ついでこの枝は平滑筋を失い、特殊な細網組織のさやに包まれた莢毛細血管ともいう。内皮は丈が高く、また莢をつくる細網組織は細網線維と、たべこみ能力を有する特殊な細胞からなっている。細動脈は次に最終毛細血管に移行し脾洞に開く。終末毛細血管や脾洞の外は脾索(Bilroth索)とよばれる多数の血球や結合組織細胞を有する。終末毛細血管が静脈洞に直接連絡しているか、いったん脾索に開き、血液はいったん血管外に吐き出された後に脾洞に回収されるかが、古くから問題になってきた。前者を閉鎖説、後者を解放説という。動物による違いもあるようで十分な決着は得られていないが、いずれにしても機能的には血液は脾索に入るはずである。脾洞はきわめて太い静脈性の類様血管で、隙間の多い、たてに長い柱状細胞とよばれる内皮の外側を、輪状線維とよばれる細網線維が取り巻いている。したがって脾洞の壁は血液が容易に通り抜けることができる。脾索には、赤血球、顆粒白血球、リンパ球、形質細胞などいろいろな種類の脂肪があるが、とくに大食細胞の存在が目立つ。この細胞は血液とともにやってきた異物や細菌をはじめ古くなった赤血球をたべこみ処理する。そしてその抗原刺激を脾リンパ小節のリンパ球に伝える。)

- 978_23【Suprarenal plexus; Suprarenal nerve plexus副腎神経叢;腎上体神経叢 Plexus nervosus suprarenalis; Plexus suprarenalis】 Continuation of the celiac plexus along the suprarenal vessels that contains preganglionic fibers to the medulla of suprarenal gland.

→(副腎神経叢は主に腹腔神経節からの分枝よりなり、副腎門に位置する自律神経叢。)

- 978_24【Left suprarenal gland左腎上体;左副腎 Glandula suprarenalis sinistra】

→()

- 978_24a【Suprarenal gland; Adrenal gland副腎;腎上体 Glandula suprarenalis; Corpus suprarenale】 Gland arising from two components, resting like a ca. on the medial part of the superior pole of the kidney.

→(副腎は小形で、扁平な内分泌腺であり、腎臓の上極近くに位置する。哺乳類では、副腎は機能の異なる2種類の内分泌組織よりなり、発生学的には異なる由来のものである。下等動物の種によっては、これらの2要素は個別の内分泌腺として存在する。2種類の要素とは副腎皮質と副腎髄質である。)

- 978_25【Left kidney左腎臓;左腎 Ren sinister】

→()

- 978_25a【Kidney腎臓;ネフロン Ren; Nephrons】

→(腎臓は尿を産生し、排泄する泌尿器の主要部で2つある。ソラマメの形ををした臓器(長さ約11cm、幅が約5cm、厚さ約3cm、重量約100g)で、脊柱の両側で後腹膜に位置する。腎門の高さはほぼ第2腰椎、右腎は左腎より半~1椎体低く、さらに腎の位置は呼吸にともない、1椎体ほど移動しうる。腎の上端は副腎に接し、右腎は肝、十二指腸、結腸、左腎は胃、膵、結腸などに前面で接する。腎は前後に扁平、上下に長く、前面・後面・上端・下端を区別する。外側縁は鈍で凸弧を描き、内側縁はくぼみ、その中央が腎門で、血管、尿管などが出入りする。腎門を入れると、腎実質にかこまれてくぼみがあり、これを腎洞という。腎洞には腎洞静脈、腎杯をいれるほか、残りの隙間には脂肪が詰まる。腎の周囲を直接にかこむ脂肪層を脂肪被膜とよび、腎の表面付着して腎を被う線維に富んだ膜を線維被膜とよぶ。腎実質を皮質と髄質とに分ける。皮質は横断面で顆粒状を示し、通常髄質より暗色、ときに淡色で、腎小体の存在で特徴づけられる。髄質は10個前後のピラミッド上の腎錐体からなり、錐体底は皮質側に向き、錐体の項は腎乳頭として、小腎杯の中へ突き出る。髄質の断面は集合管の走向のために生ずる線条構造を示す。錐体と錐体の間にのびだして、隠す遺体を分離している皮質の部分を腎柱という。ニューロン腎乳頭の表面に篩状野があり、ここには集合管が合流して形成された乳頭管が開口する。個々の乳頭管の開口部を乳頭孔という。小児では腎表面に腎葉を分ける溝が認められる。このような腎を葉状腎といい、通常一つの錐体とそれをかこむ皮質とから、一つの腎葉が形成される。小哺乳類では腎が一個の腎葉で構成される(単葉腎)。腎杯は尿路のはじまりの部分で、内腔と腎乳頭から分泌された尿が流れる。2~3個の腎乳頭が皮筒の小腎杯に開き、2~4個の小腎杯が一つの大腎杯が集って腎盤(腎盂)となり、腎盤は尿管につづく。腎皮質を曲部と放線部は直尿細管、集合管、直細動静脈を主とする部分である。個々の放線を髄放線とよび、髄質から皮質表層へ向かって放線状に走る。腎皮質の構成単位を皮質小葉といい、小葉は一つの腎放線に所属するネフロン全体で構成される。または、小葉を一つの小葉肝動脈に属する領域のネフロン全体とみなす場合もある。いずれにしても各小葉間には結合組織性の境はない。すなわち皮質小葉はむしろ概念的な構造である。ネフロンは腎の排泄系の構造単位で細い血管の塊(糸球体)とそれを取り囲むBowman嚢(糸球体包)(この両方をあわせて腎小体とよぶ)、およびそれにつづく1本の尿細管よりなる。この単位は片側の腎で約100万個を数える。糸球体は輸入細動脈が分かれ何本かの毛細血管のループとなる。そして再び合して輸入細動脈となる。毛細血管は小孔のある内皮細胞と、厚い基底膜から成り、その外側にBowman嚢の臓側上皮の細胞がついている。この上皮は小さい突起(小足)を無数にもち、となりの上皮との間で小さい突起が交互に入り君で配列している。この上皮は足細胞ともよばれる。したがって原尿は血管内皮の小孔、基底膜、小足の間を通過して形成される。Bowman嚢は壁側上皮と臓側上皮とに分けられ、壁側上皮は扁平で尿細管が連絡する部位を尿曲といい輸入・輸出細動脈がはいるところ(血管極)の反対側である。尿細管はBowman嚢の尿極よりはじまる1本の管で次の部分を区別する。すなわち近位曲部尿細管、近位直部、Henleループ(細い部分と太い部分)遠位曲部である。ループの太い部分は遠位直部ともよばれる。この尿細管は、Henleのループの部分で髄質までのびる。腎小体のある位置が髄質に近いものほどループは長く皮質表層にあるものはループは短い。遠位曲部は必ずその腎小体の血管極の近くに位置する。この部分は糸球体に面する上皮は丈が高く密集していて緻密斑とよばれる。ネフロン系尿細管の末端は集合管にそそがれる。尿細管上皮細胞は近位、ループの細い部分と遠位の3カ所で特徴的に区別できる。近位部上皮細胞は隣接する相互の細胞質が互いに突起を出して咬み合っているため、光顕ではその境界が不明瞭である。管腔面には微絨毛が発達して刷子縁ともよばれる。糸球体、水解小体が多い。このため細胞質は産生染料で染まる。Henleループの細い部分は扁平で、短い微絨毛をもつ。遠位尿細管上皮は立方形で微絨毛の発達はよくない。基底部には隣接細胞の陥入が著明で、そのなかに長い糸球体が縦走している。集合管はネルフォン末端と2時的に連結したものでネフロンには入らない。)

- 978_26【Renal nerve plexus; Renal plexus腎神経叢 Plexus nervosus renalis; Plexus renalis】 Plexus accompanying the renal artery. It also contains fibers from the vagus nerve.

→(腎神経叢は腎動脈を囲み、これとともに腎組織内にはいる自律神経叢。)

- 978_27【Testicular plexus; Testicular nerve plexus♂精巣動脈神経叢(♂) Plexus nervosus testicularis; Plexus testicularis; Plexus spermaticus♂】 Autonomic nerve plexus lying alongside the ovarian artery. It receives fibers from the abdominal aortic plexus and renal plexus.

→(精巣動脈に沿い、精巣にまで達す。腎神経叢および腹大動脈神経叢よりの線維を有す。 (Feneis))

- 978_28【Descending colon下行結腸 Colon descendens】 Retroperitoneal segment of the colon extending along the left side of the body between the splenic flexure and sigmoid colon.

→(下行結腸は左結腸曲から下行し、左腸骨窩においてS状結腸へ移行する。長さ25~30cmで、左結腸曲からほぼ垂直に下行し、左結腸窩でS状結腸に移行する。下行結腸は、上行結腸に比べて、細く、前方には大網・小腸があり、後方には左腎臓の外側縁・腰方形筋・腸骨筋・大腰筋が接する。上行結腸と同様腸間膜を欠き後腹壁に固定されている。下行結腸に沿って結腸傍溝が走る。とくに外側の傍溝は下方で骨盤腔に連なり、上方では横隔結腸ヒダで境される。)

- 978_29【Inferior mesenteric plexus; Inferior mesenteric nerve plexus下腸間膜動脈神経叢 Plexus nervosus mesentericus inferior; Plexus mesentericus inferior】 Continuation of the abdominal aortic plexus along the inferior mesenteric artery and its branches.

→(下腸間膜動脈神経叢は腹大動脈神経叢から起こり、下腸骨膜動脈を囲み、下行結腸、S状結腸、直腸に分枝する自律神経叢。)