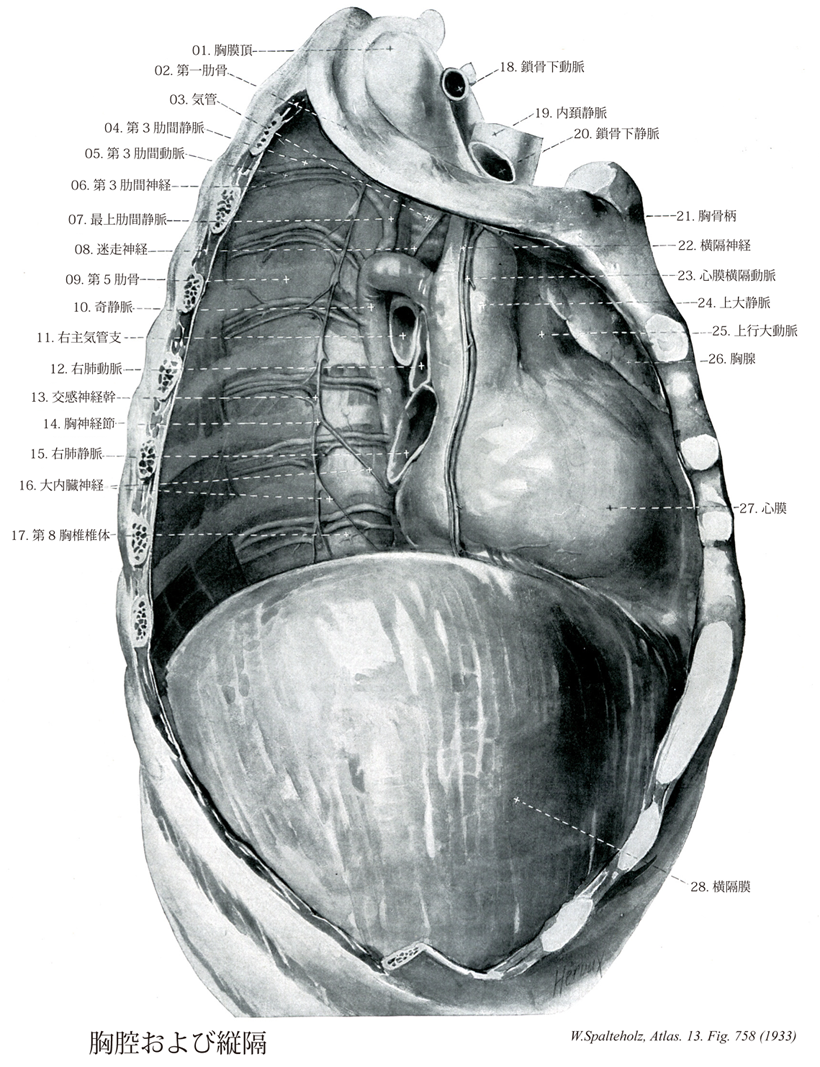

Spalteholz HANDATLAS DER ANATOMIE DES MENSCHEN VON WERNER SPALTEHOLZ

メニューは解剖学(TA)にリンクしてあります。図の番号をクリックすると下記の説明へ、右側の用語をクリックすると解剖学(TA)にジャンプします。

758

- 758_00【Thoracic cavity胸腔 Cavitas thoracica; Cavitas thoracis】

→(胸郭に包まれた円錐形の内腔が全体が胸腔である。胸腔と腹腔をしきるのは横隔膜である。胸腔内には左右の胸膜腔と縦隔が入る。胸膜腔は人つながりの壁側胸膜と臓側胸膜によって囲まれた腔である。壁側胸膜は胸壁の内部をおおい、臓側胸膜は肺を包む。縦隔内には心膜腔があり、これは心臓を包んでいる。胸腔と胸膜腔を混同しないように注意しよう。胸腔というのは、胸郭に囲まれる空間である。その下口は横隔膜によって遮らえているが、上口は開放性で頚部に開いている。胸膜腔とは、壁側胸膜とその続きである肺胸膜によって囲まれる閉じた空間であって、その内部に存在するのは少量の液(漿液serous fluid)だけである。肺は胸腔の中にあるけれども、胸膜腔の外にある。胸腔の中には心臓によって囲まれる心膜腔という閉じた袋もあり、これらに介在して胸部内臓や大血管などが胸腔内に詰まっているわけである。)

- 758_00a【Mediastinum縦隔 Mediastinum】 Part of the thorax between the two pleural sacs. It extends from the anterior surface of the vertebral column to the posterior surface of the sternum and from the superior thoracic aperture to the diaphragm. Its connective tissue is continuous with the cervical connective tissue and it communicates with the abdominal cavity via openings in the diaphragm.

→(縦隔は、左右肺の間の部分。矢状方向に、胸骨の後面および肋骨の一部から胸椎の椎体の前面まで広がっている。両側は、縦隔胸膜に接し、下方は横隔膜に境される。縦隔は上縦隔と下縦隔に区分され、下縦隔はさらに後縦隔(脊柱前面と心膜後面との間)、中縦隔(心臓と心膜)、前縦隔(心膜と胸壁の間)に区分されている。)

- 758_01【Cervical pleura; Dome of pleura; Pleural cupula胸膜頂 Cupula pleurae】 Part of the parietal pleura over the apex of lung at the superior thoracic aperture.

→(胸膜頂(頚胸膜)は頚に3cmほど伸びだし、その頂点は肺の頂点を覆う帽子状の盛り上がりをつくる。)

- 758_02【First rib [I]第一肋骨 Costa prima [I]】 The only rib that is only bent around the edge.

→(第1肋骨は強い弓状の弯曲を示すが、ねじれがほとんどないので、上下に扁平である。肋骨頚は細いが、肋骨体は幅広い。第1肋骨での上面と下面の区別は他の肋骨ほど容易ではない。しかし上面では肋骨体の中央で内側知覚に小さな突出物(前斜角筋が付くところ)があり、この小突出物のすぐうしろには、肋骨体を斜めに横切る幅1cm弱の浅い溝(肋骨下動脈が接するための溝)が見える。小突出物の前方にも更に幅の広い溝(鎖骨顆上脈が接するためのくぼみ)があるが、その輪郭ははっきりしないことが多い。第1肋骨の肋骨頭関節面もクサビ形でなく、丸い凸面を示す。また第1肋骨ではその弯曲が急に変わる点(すなわち他の肋骨での肋骨角に相当する部分)が肋骨結節に一致している。)

- 758_03【Trachea気管 Trachea】 Elastic tube between the larynx and bronchi.

→(喉頭の下に連なる気道の管状部で、第6頚椎の高さにはじまり、気道の前を垂直に下り、第4頚椎の前で左右の気管支に分岐する。この分岐部を気管分岐部という。気管支鏡で分岐部を上から見ると、その正中部に左右の気管支を隔てる高まりがある。この高まりを気管竜骨という。気管壁には、硝子軟骨性の気管軟骨の輪が一定の間隔をおいて重なり、軟骨間は輪状靱帯で結合する。気管軟骨は幅3~4mmで15~20個を数える。気管軟骨は完全な輪ではなく、全周の4/5~2/3を占める馬蹄状を呈する。軟骨性の支柱を欠く部は正中部後壁をなし、膜性壁とよばれる。膜性壁には平滑筋(気管筋)を含む。気管内面は多列絨毛円柱上皮で、絨毛の運動の方向は上向きである。粘膜固有層には弾性線維が多く、粘膜下組織には胞状の混合腺(気管腺)を数多く含む。日本人の気管の長さは10cm前後である。)

- 758_04【Third posterior intercostal vein; 1st posterior intercostal vein第3肋間静脈 Vena intercostalis posterior III】

→()

- 758_05【Third posterior intercostal artery; 3rd intercostal artery第3肋間動脈 Arteria intercostalis posterior III】

→()

- 758_06【Third intercostal nerve; 3rd intercostal nerve; Anterior rami of 3rd thoracic nerve; Ventral rami of 3rd thoracic nerve第3肋間神経;前枝;腹側枝(第3胸神経の) Nervus intercostalis III; Ramus ventralis (Nervus thoracic III)】

→()

- 758_07【Supreme intercostal vein最上肋間静脈;第1肋間静脈 Vena intercostalis suprema】 Conveys blood frorr the first intercostal space to the brachiocephalic or vertebral vein.

→(最上肋間静脈は第1肋間静脈のことであり、通常同側の腕頭静脈にそそぐ。)

- 758_08【Vagus nerve [X]迷走神経[脳神経X] Nervus vagus [X]】 Nerve arising from the fourth and fifth pharyngeal arches. It emerges from the medulla oblongata together with CN IX in the posterolateral sulcus and passes through the jugular foramen. Its distribution area extends into the thoracic and abdominal cavities.

→(迷走神経は第10脳神経で、上方の舌咽神経、下方の副神経の間で延髄の外側から多数の小根によって起こる混合神経で胸腹部の諸内臓に分布する副交感神経節前神経線維(延髄迷走神経背側核に細胞体をもつニューロンの神経突起)を主成分としている。これらの線維が胸腹部を走行するあいだに、きわめてしばしば自律神経叢を形成してどこに神経の本幹が存在するか不明瞭となるため、迷走神経の名がつけられた。また迷走神経には胸腹部の内臓の知覚を伝える神経線維(その細胞体は迷走神経の下神経節内に存在する)、咽頭下部および後頭の筋への運動線維(延髄疑核に発し、咽頭に分布するものは舌咽神経からの枝とともに咽頭壁において咽頭神経叢を形成したのち筋に分布する)、咽頭下部および後頭の粘膜への知覚神経線維、などが含まれる。後頭に分布する運動および知覚神経線維は下神経節の直下で後頭に向かう上喉頭神経となるか、あるいは胸腔内で迷走神経本幹から下喉頭神経として分かれて頚部を反回神経として上行するかして目的の器官に達する。)

- 758_09【Fifth rib [V]第5肋骨 Costa V; [V]】

→()

- 758_10【Azygos vein奇静脈;右縦胸静脈 Vena azygos; Vena thoracica longitudinalis dextra】 Vein lying on the vertebral column that begins at the ascending lumbar vein and opens at the level of the fourth to fifth thoracic vertebrae into the superior vena cava before it enters the pericardium.

→(奇静脈は主として胸壁および後腹壁よりの静脈血を集めて脊柱の右側を上行する静脈で、第1または第2腰椎の高さで無束の上行腰静脈からつづいてはじまり、横隔間君お右脚を貫いて胸腔に入り、脊柱の右側に沿って上行したのち、第4胸椎の高さで右気管支の上をこえて前方にまがり、上大静脈にそそぐ。発生学的には胎生早期に体壁・下半身および中腎よりの血液を集めた後主静脈に由来する。のち中腎の退化、主上静脈と後主静脈の近位部から生ずる。奇静脈・半奇静脈・副半奇静脈(上行腰静脈)を総称して奇静脈系azygos ssytemといい、大静脈系caval systemに通過障害が起こった場合の側副路の一つとして重要である。奇静脈系は変異に富み、奇静脈・半奇静脈・副半奇静脈が全部そろって存在するのは35%にすぎず、上記のいずれか一つが欠場する場合(30%)や、奇静脈だけが存在する場合(35%)もある。Azygosというラテン語は、a(否定)zygos(2頭の牛の首にわたす軛(くびき)すなわち対をなすもの)、つまり対をなさないという意味である。奇静脈の奇は、偶数に対する奇数の奇であって、奇妙の奇ではない。)

- 758_11【Right main bronchus右主気管支;右気管支 Bronchus dexter; Bronchus principalis dexter】

→(右主気管支は直接気管からでる右の気管支幹部。(Feneis))

- 758_12【Right pulmonary artery右肺動脈;右枝(肺動脈の) Arteria pulmonalis dextra; Ramus dexter】 Artery located behind the ascending aorta. Its ramifications parallel the branches of the bronchial tree. Both form bronchoarterial segments.

→(右肺動脈は肺動脈間からの2分枝のうちの長い方で縦隔上部で正中線を横切って右肺門に肺根の一部となって加わる。その分枝は気管支や細気管支に伴行して分布するが個人差が大きい。典型的には①上葉動脈から肺尖動脈(A1)と前上葉動脈(A3)・後上葉動脈(A2)、②中葉動脈から外側枝(A4)、内側枝(A5)③下葉動脈から上区動脈が出る。④下葉動脈の肺底部からは前肺底動脈、後肺底動脈、外側肺底動脈、内側肺底動脈がでる。)

- 758_13【Sympathetic trunk交感神経幹 Truncus sympathicus】 Chain of ganglia that are connected by nerve fibers and lie on the left and right sides of the vertebral column, extending from the base of the cranium to the coccyx.

→(脊椎全長の両脇に1本ずつの交感神経幹(神経節のためのふくらみをそなえる)が存在している。同幹の頚部領域には3個、胸部領域には11~12小、腰部領域には5個、仙骨部領域(骨盤内)には4~5個の幹神経節がある。左右の交感神経幹は脊柱に近接しており、脊柱下端の所では1個の不対神経節につながる。(求心性神経線維) 内臓からの感覚を伝える有髄性の求心性神経線維は交感神経節を素通りして、白交通枝を介して脊髄神経内に入り、その脊髄神経節が所属する髄節の高さの後根神経節の中に含まれる神経細胞体に達する。同じ細胞体からの、中枢に向かう軸索がそののち脊髄に入り、脊髄内での内臓反射路の形成にあずかったり、あるいは脳の自律神経中枢にまで上行したりする。)

- 758_14【Thoracic ganglia; Thoracic sympathetic trunk胸神経節 Ganglia thoracica】 Eleven or twelve thickened portions of the thoracic sympathetic trunk.

→(胸部交感神経幹における幹神経節10~12個の総称名である。すべての胸神経節は白交通枝と灰白交通枝とを有し、前者は胸髄からの交感神経節前線維を通過せしめて後者は各胸神経節から怒る節後線維を脊髄神経系に送り出す道をなす。灰白交通枝に入らない節後線維群は胸神経節から直接内臓に向かう神経束を形成する。このような神経束には心臓に向かう胸心臓神経(第1~4胸神経節より出る)、腹部内臓に向かう大内臓神経(第5~9胸神経節より出る)と小内臓神経(第10~12胸神経節より出る)などが含まれる。大および小内臓神経内には交感神経節前線維もかなり含まれており、これらの神経は大内臓神経の内部に存在する小さな内臓神経神経節、またはより末梢側で腹部の動脈周囲神経節においてニューロンを交換して節後線維となる。胸神経節および白・灰白交通枝は内臓知覚(とくに痛覚)を脊髄に向かって伝える求心性神経線維の通路としても重要である。 交感神経幹には各肋骨にほぼ相当して小さな膨らみがある。これが胸神経節である。胸神経節の数は左右とも通常10~12個であるが、第1胸神経節は頚部の神経節と癒合して頚胸神経節(別名星状神経節stellate ganglion)を作っていることが多い。 )

- 758_15【Right pulmonary veins右肺静脈 Venae pulmonales dextrae】 The two right pulmonary veins which occasionally unite to form a single trunk.

→(2本あるが、時に合流して1本の幹となる。 (Feneis))

- 758_16【Greater splanchnic nerve大内臓神経 Nervus splanchnicus major】 Nerve running from the fifth through ninth (tenth) ganglia of the sympathetic trunk to the celiac ganglia. It contains preganglionic and postganglionic fibers and conveys pain perception from upper abdominal organs.

→(上腹部の内臓を支配する交感神経の枝。第5~9胸神経節からの線維で構成され、腹腔神経節を介して胃・肝臓などに分布する。[→腹部の神経 参照](イラスト解剖学))

- 758_17【Body of 8th thoracic vertebra; Eighth thoracic vertebral body第8胸椎椎体 Corpus vertebra (Vertebra thoracic VIII)】

→()

- 758_18【Subclavian artery鎖骨下動脈 Arteria subclavia】 Artery that passes with the roots of brachial plexus between the anterior and middle scalene muscles through the scalene space, over the first rib in the groove for the subclavian artery. From the lateral border of the first rib, it continues as the axillary artery.

→(鎖骨下動脈は上肢の主幹動脈の根部をなし、右側は腕頭動脈から、左側は大動脈弓からそれぞれ分かれてはじまり、前斜角筋の後方を通って第1肋骨外側縁で腋窩動脈につづく。胸・頚・上肢移行部の動脈として、多彩な分枝と変異に富むことを特徴とする。分枝はつぎの通りである。椎骨動脈、内胸動脈、甲状頚動脈、肋頚動脈、下行肩甲動脈に分枝し、第一肋骨を越えたところで腋窩動脈となる。)

- 758_19【Internal jugular vein; Jugular vein内頚静脈 Vena jugularis interna】 Main vein of the neck that extends from the jugular foramer to the venous angle.

→(内頚静脈は脳、顔と頚の浅層からの血液を集める。この大きな静脈は、後頭蓋窩の後静脈孔で、S状静脈洞から直接つながって始まり、内頚動脈についで総頚動脈に沿って下行し、鎖骨下静脈と合して腕頭静脈に終わる。上端と下端では肥大しており、それぞれ頚静脈上球ならびに頚静脈下球とよばれる。内頚静脈に注ぐ根として蝸牛小管静脈、咽頭静脈、舌静脈、上甲状腺静脈、顔面静脈、下顎後静脈がある。内頚静脈と鎖骨下静脈とが合流するところを静脈角angulus venosusといい、左側の静脈角には右胸管が開口し、右側の静脈角の近くには右リンパ幹が注いでいる。)

- 758_20【Subclavian vein鎖骨下静脈 Vena subclavia】 Vein lying between the anterior scalene muscle and sternocleidomastoid. It extends from the internal jugular vein to the lateral border of the first rib.

→(鎖骨下静脈は第一肋骨の外側縁からの腋窩静脈の直接の続き。鎖骨の内側端で内頚静脈と合して腕頭静脈を形成するまでの部分を指す。前方は鎖骨と鎖骨下筋に、後方は前斜角筋を隔てて鎖骨下動脈に接し、下方は第1肋骨上面の鎖骨顆上脈溝に接する。まれに動脈と伴行して前斜角筋の後方を通ることがある。枝として①胸筋枝、②背側肩甲静脈、③胸肩峰静脈がある。)

- 758_21【Manubrium of sternum胸骨柄 Manubrium sterni】 The part of the sternum above the sternal angle.

→(胸骨柄は胸骨の上1/4を占める部分で、その上縁の左右両端には小刀で角を落としたような切れ込み(鎖骨切痕)があり、ここに鎖骨と連結するための関節面が見える。左右の鎖骨切痕に挟まれた部分の上縁も浅い切れ込みになっている(頚切痕)。また胸骨柄の側面で鎖骨切痕のすぐ下には第1肋骨が接するための切れ込みがある。胸骨柄と胸骨体とが結合する(胸骨剣結合)部位は前方に突出して、後方に開く鈍角すなわち胸骨角を作る。)

- 758_22【Phrenic nerve横隔神経 Nervus phrenicus】 Nerve arising from C4 with accessory branches from C3 and C5. It lies on the anterior scalene muscle and then passes anterior to the hilum of lung to the diaphragm, with some fibers continuing into the peritoneum.

→(第3~5頚神経から出て頚神経叢を形成し、主に第4頚神経から起こる。頚部では前斜角筋の前面に沿って、また胸腔中では縦隔胸膜と心膜との間を通って、それぞれ走行する。横隔膜にいたる運動神経であるが、壁側縦隔胸膜、心膜、横隔胸膜、腹膜に知覚神経を送り(心臓枝)、腹腔神経叢からの枝と交通する(横隔腹枝)。時に鎖骨下筋神経または腕神経叢の他の神経から小枝が出てて、第1肋骨付近の高さで横隔神経に合することがあるが、これを副横隔神経という。)

- 758_23【Pericardiacophrenic artery; Anterior bronchial artery心膜横隔動脈;前気管支動脈 Arteria pericardiacophrenica】 It accompanies the phrenic nerve and supplies the pericardium and diaphragm.

→(心膜横隔動脈は内胸動脈より起こり、心膜、横隔膜、胸膜に分布する。筋横隔動脈、下横隔動脈、内胸動脈の縦隔枝・心膜枝と吻合する。)

- 758_24【Superior vena cava上大静脈 Vena cava superior; Vena cava cranialis】

→(上大静脈は上半身の血液を集める静脈で、上縦隔の中で左右の腕頭静脈が合してはじまり、途中で奇静脈を受け入れながら上行大動脈の右側を下行して右心房にそそぐ。)

- 758_25【Ascending aorta上行大動脈;大動脈上行部 Pars ascendens aortae; Aorta ascendens】 Ascending part of the aorta up to its exit from the pericardium.

→(左心室からおこり、肺動脈幹の後ろを上行して大動脈弓にいたる5cmほどの部。基部の内腔は膨らんで大動脈洞(バルサルバ洞)をなし、ここから左右の冠状動脈が出る。(イラスト解剖学))

- 758_26【Thymus胸腺 Thymus】 Lymphoid organ situated in the thymic triangle. It regresses during puberty.

→(胸腺は縦隔上部の正中線上にある無対の臓器まで、心膜の前面から頚の下部に達する。生後とくに小児期に発達し、思春期までは増量して、30~40gに達するが、その後は急速に退縮して、成人では脂肪組織で置き換えられる。かつては胸腺は内分泌器に入れられていたが、その組織構成と機能から脾臓、リンパ節とともに造血器または免疫系に入れられるべきである。発生学的には胸腺は左右両側の第3鰓嚢の内胚葉上皮に由来する。胸腺を構成する細胞はリンパ球、細網細胞および少数の大喰細胞であるが、この中で内胚葉上皮に由来する細胞は細網細胞だけである。リンパ球は胎生期には卵黄嚢に、生後は骨髄に由来する肝細胞が、胸腺原基にできて、そこで増殖分化してリンパ球になるのである。組織学的には胸腺は結合組織性中隔に分けられる、多数の小葉から構成され、各小葉は濃染する皮質と、淡染する髄質とからなる。髄質の中心部にはしばしば胸腺小体(Hassall小体)とよばれる角化した上皮の不規則形の塊が出現する。このように皮質、髄質に分けられるが、両者の区分は明瞭ではなく、細胞構成は両者の間にほとんど差がない。すなわち上皮由来の細網細胞のつくる細網の網眼に、多数のリンパ球がつまっている。間葉系の細網組織に比べると、細網線維がほとんどないこと、星状をなす細網細胞が互いにデスモゾームで結合されて細網(reticulum)をつくることから、細胞性細網ともよばれ、その細胞内には張細糸を有することや、角化あるいは石灰化してHassall小体をつくる細胞が重層扁平上皮の特徴を示すことから、その上皮由来は明らかである。胸腺のリンパ球は形態的には他のリンパ組織や血液、リンパ中のリンパ球と区別しがたい。しかし免疫学的には特有のTリンパ球である。)

- 758_27【Pericardium心膜 Pericardium】 Lubricant-containing sheath enclosing the heart. It consists of a fibrous layer and a double-layered serous coat.

→(心膜は心臓と大血管起始部の被覆と活動のための膜。外層の線維性心膜fibrous pericardiumと内層の漿膜性心膜serous pericardiumの2層からなる閉鎖嚢。漿膜性心膜は心臓表面を直接おおう臓側板(心外膜)と線維性心膜の内面をおおう壁側板にわけられる。線維性心膜は強靱な膜で、大血管の壁につづき、心臓を固定・保持するとともに、その急激な過度の拡張を防ぐ。さらに心臓は心膜腔で囲まれ、潤滑な心膜性心膜で包まれるので、摩擦なく拍動することができる。)

- 758_28【Diaphragm横隔膜 Diaphragma】 Dome-shaped musculofibrous septum dividing thoracic and abdominal cavities. I: Phrenic nerve.

→(横隔膜は胸腔と腹腔との境を作る膜状筋で、胸郭下口の周りから起こる。この起始部を腰椎部、肋骨部、胸骨部の3部に分ける。これらの部から出る筋束は全体として円蓋のように胸腔に盛り上がって集まり、中央部の腱膜につく。これを腱中心という。横隔膜の上面は胸内筋膜および胸膜と心膜、下面は横隔膜筋膜(横筋筋膜の一部)および腹膜(肝臓その他の臓器が接する部分を除いて)被われる。ドーム状の横隔膜は胸腔の床および腹腔の天井となる。閉鎖した筋腱様のしきりは哺乳類の特質である。横隔膜は最重要な呼吸筋である。筋素材は系統発生的に第3~5の頚部筋節から由来し、頚神経叢からの横隔神経(C4(3,5))に支配される。筋性横隔膜は腰椎部、肋骨部、胸骨部から形成される。)